センターだより

幼稚園等初任者研修

第4回研修では、以下の内容で講話・演習・班別協議が行われました。

・「さわやかマナーと心配り(接遇の在り方)」(講話・演習)

株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル 畠山 直美 氏

・「千葉県の教育施策」(講話) 企画管理部教育政策課教育立県推進室推進班長

・「先輩の実践に学ぶ」(講話)・「実践報告、振り返り、課題解決」(班別協議)

講師:市町村立幼稚園等の園長、教諭等 市町村立教育委員会指導主事 幼児教育アドバイザー

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「『笑顔の力』について学んだ。マスクをしている中でも大切にしていきたい。」

・「県の教育施策では、子供たちの自己肯定感を高めることの大切さを学んだ。」

・「班別協議では、今、保育をしていて困ったり悩んだりしていることを共有できたり、講師の先生にアドバイスをいただけたりして良かった。」

県内の多くの仲間と出会い、協議し、自身の実践を振り返ることができたことと思います。学んだことを生かし、よりよい実践につなげていただくことを期待しております。

高等学校初任者研修

第3回研修では、以下の内容で講話・演習・協議が行われました。

・「学校教育相談の基本」(講話・演習) 子どもと親のサポートセンター研究指導主事

・「今後の研修にむけて」(演習) 総合教育センター所員

・「生徒への接し方(ほめ方・しかり方)」(協議) 公立学校教員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「日頃から生徒が相談しやすい雰囲気をもつことを大切にし、他の教職員と連携をとっていきたい。」

・「教育相談のロールプレイングを通して、生徒の言葉や態度に表れている気持ちを考えることができた。」

・「生徒への接し方では、生活班の先生方の体験を共有して協議することができて良かった。」

生徒一人一人に対して、きめ細かく対応していくために、本研修で学んだことを生かしていただくことを期待しております。

特別支援学校初任者研修

第3回研修では、以下の内容で講話・演習・実技が行われました。

・「今の教員に求められるもの」(講話) 総合教育センター所員

・「学級経営ー保護者との関係づくりー」(講話・演習) 総合教育センター所員

・「能動的自立研修」(講話・演習) 総合教育センター所員

・「情報教育の推進 ICTと情報化社会/タブレット端末の活用」(講話・実技) 総合教育センター所員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「初任者として、今の自分にできることは何かを考え、子供たちを支援していきたい。」

・「保護者との信頼関係を築くうえで、具体的な接し方を学ぶことができて良かった。」

・「子供たちの支援やコミュニケーションのツールとして、効果的なアプリケーションがあることを知った。積極的に活用したい。」

初任者として不安もあるかと思いますが、仲間と共に多くのことを学び、子供たちの成長につなげていくことを期待しております。

第1回千葉県総合教育センター懇談会

令和2年度第1回千葉県総合教育センター懇談会を6月18日(木)に開催しました。

この懇談会は、「本センターの主要事業の目標及びその実現のための具体的な取組について説明し、理解と助言を得ること」を目的として実施しています。

本センターの4つの主要事業である「調査研究事業」「研修・能力開発事業」「学校支援事業」「教育相談事業」について、委員の皆様から貴重な御意見をいただきました。今後のセンター事業運営に生かしてまいります。

令和2年度センター懇談会委員及び、懇談会で出された意見や感想につきましては、センター懇談会概要をご覧ください。

参加された懇談会委員

所長挨拶 説明をする所員の様子

教科書展示会を開催 (終了しました)

(令和2年度の展示会は終了しました)

小・中学校で使用される教科書や、特別支援教育で使用される教科書を展示しています。

また、展示室中央には、高等学校用教科書も展示しています。

各学校で使用される教科書を、ぜひお手に取って御覧ください。

展示期間 6月12日(金)から7月1日(水)【土・日曜日休館】

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは、令和2年度教科書展示会の御案内.pdfをご覧ください。

令和3年度使用予定 現行小学校教科書 現行高等学校教科書 現行附則九条図書

中学校教科書

学校の情報環境整備に関する千葉県説明会

・「千葉県のICT環境の現状等について」 県教育委員会

・「最新情報の説明、事前質問への回答、質疑応答」(Skypeによる遠隔説明)

文部科学省初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 環境整備担当 専門職 松本 修 氏

・「学習用端末についての説明(自由参加)」 民間企業

説明会の様子

国が進める1人1台端末及び校内LANの整備が、本県内の市町村でも、この機を逃すことなく進むことを祈念いたします。

高等学校初任者研修・閉講式

・「総合的な探究の時間の考え方」 教育振興部学習指導課指導主事

・「高等学校における道徳教育の推進」 教育振興部学習指導課指導主事

・「協働性と組織貢献」 総合教育センター所員

・「初任者研修の振り返りと2年目へ向けての課題設定」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

閉 講 式 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「道徳教育の推進で学んだことを校内の研究授業に生かしたい。」

・「充実した内容の講義や、同期との協議・異校種交流などの中でたくさんのことを学んだ。」

・「子供たちの成長に少しでも貢献できるよう、初任研で学んだことを生かしていきたい。」

・「千葉県の教育を担う一員として、今後も「学び続ける教師」という意識を持ち、一層励んでいきたい。」

閉講式では、当センター所長から、新学習指導要領の趣旨を踏まえて、探究的な活動の充実の必要性等について挨拶がありました。また、受講生代表から、「生徒のために自分ができる最善は何か常に考え、初任者一同支え合って千葉県教育の明るい未来を築いてまいります。」との力強い誓いの言葉がありました。

特別支援学校初任者研修・閉講式

・「未来の障害者ーAIと障害者の可能性ー」

一般財団法人スマート インクルージョン推進機構 竹村 和浩 代表理事

・「これからの特別支援教育を考える」 明星大学 中田 正敏 客員教授

研 修 の 様 子

閉 講 式 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「ICT機器の発達に伴って、様々な教材や支援具が考案されていることを知った。活用するのが楽しみになった。」

・「他校の先生方と1年間を振り返り、今後の目標などを意見交換することができた。」

・「初任者として1年間で学んだ気持ちを忘れず、自ら学ぶ姿勢を大切にしていきたい。」

閉講式では、教育振興部特別支援教育課 酒井昌史課長から特別支援教育の充実・発展を踏まえて挨拶がありました。また、受講生代表から、「感謝の気持ちを忘れず、これからの教育の中核を担う人材に成長し、千葉県の特別支援教育を担っていきます」との力強い誓いの言葉がありました。

自立活動推進者育成研修

第1回 6月11日(火)

・「自立活動の指導に関する現状と課題」 県立桜が丘特別支援学校校長

第2回 7月25日(木)

・「新学習指導要領における自立活動について」 日本体育大学 長沼 俊夫 教授

第3回 12月4日(水)

・「自立活動の推進に関する各自の取組について(研究協議・発表)」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「自立活動を見直す機会になった。自分の取組について深く考える1年となり、勉強になった。」

・「学んだことや、他校の取組を自校で紹介するなどして、実践につなげていきたい。」

・「自校の自立活動を推進できるように、情報提供や校内研修の実施など、自分から積極的に行動していきたい。」

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、各校において自立活動に対する校内の体制づくりや、指導内容の一層の充実が図られることを祈念いたします。

休日開放事業ー特別支援教育講演会ー

・「共生社会の形成に向けてーIPC公認教材『I`mPOSSIBLE(アイムポッシブル)』を使ったパラリンピック教育の推進―」

講師:日本財団パラリンピックサポートセンター プロジェクトマネージャー マセソン 美希 氏

講 演 会 の 様 子

講演会後の参加者の声です。

・「パラリンピック教育についての基本的な考え方を知ることができた。」

・「長野パラリンピック出場や、カナダの公立小学校勤務の経験など、講師の実体験を踏まえた熱心な話が、大変勉強になった。」

・「一人の人間として、意識を変えることが大切だと感じた。」

講演会終了後も、参加者から前向きで熱心な質問が続きました。マセソン氏の一つ一つの質問に丁寧に答える姿が深く胸に残りました。

新任校長研修(第3回)及び閉講式

・「ICTを活用した授業展開(アクティブ・ラーニング)」 総合教育センター所員

【小・中学校】 ・「学校事務について」 公立小学校事務長

【高・特別支援学校】・「教育施設(教育財産)管理について」 企画管理部教育施設課副課長

・「財務管理について」 企画管理部財務課財務指導室長

・「グローバル人材の育て方・喫緊課題への対応・LGBTの受け止め方(3者対談)」

元大学教授(松戸徳川家第三代当主)徳川 文武 氏

NPOすこたんソーシャルサービス代表 伊藤 悟 氏

亜細亜大学特任教授 大久保 俊輝 氏

・「私の学校経営『今求められる学校経営上の課題と校長の役割』(班別協議)」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「実際にPCを操作し、プログラミングを体験できて良かった。」

・「学校事務では、当たり前のことを当たり前に行うことが不祥事防止につながると思った。事務職員と管理職の連携を図っていきたい。」

・「グローバル人材育成のために、『人権』を日頃から大切にしていきたいと思った。」

・「新任校長として、様々な視点から貴重な研修の機会をいただいた。今後も学び続け、緊張感を持って学校経営に努めたい。」

閉講式では当センター所長から、新学習指導要領への対応や、自校の改革推進等について挨拶がありました。本研修を学校経営にお役立ていただき、より一層ご活躍されることを祈念いたします。

新任主幹教諭研修(第3回)及び閉講式

・「校内の人間関係づくり(コーチングの技法を活用して)」

子どもと親のサポートセンター研究指導主事

・「障害のある子と障害のない子が共に学ぶことの追究(交流及び共同学習)」総合教育センター所員

・「主幹教諭としての実践の成果と課題(班別協議)」 総合教育センター所員

・「教員の資質能力向上のための能動的自立研修」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「コーチングの技法は、子供や職員とよりよいコミュニケーションを取っていくために大変参考になった。」

・「ユニバーサルデザインの様々な工夫や合理的配慮事例集の活用など具体的な事例を知ることができた。」

・「班別協議では業務の改善や災害への対応など、各校の取組を話し合うことができて良かった。」

閉講式では当センター次長から、研修のまとめと展望について挨拶がありました。主幹教諭として、本研修を生かし、適切な学校運営や特色ある教育活動を推進されることを祈念いたします。

「チーム学校」リーダー研修

・「学校組織マネジメントの考え方・進め方」

独立行政法人教職員支援機構つくば中央研修センター研修プロデューサー 吉田 尚史 氏

・「カリキュラム・マネジメントの取組と課題(班別協議)」

特定非営利活動法人教育NPOちば所員、総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「ビジョンを示すことと、PDCAサイクルによる改善・変化が必要であることを実感できた。」

・「地域人材の従来の考え方を変えるということを聞き、違った視点で学校経営を考えることができた。」

・「異校種、他地域の先生との協議や情報交換は大変有意義であった。」

「チーム学校」としての力を高め、地域とともに歩む特色ある学校づくりを推進していただくことを期待しております。

千葉県児童生徒・教職員科学作品展表彰式

令和元年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の表彰式が、11月6日(水)に本センター大ホールで行われました。

式典では、千葉県知事賞をはじめとした特別賞や優秀賞、優良賞、奨励賞、学校賞などを受賞した200名近い児童生徒及び教職員に、賞状及びトロフィー等が授与されました。受賞者の晴れやかな笑顔が、秋空の下輝いていました。

審査員の講評では、「作品に関わった多くの人に受賞した喜びを伝えてほしい。」「どの作品も自然に触れたり慣れ親しんだりする様子がうかがえ、関心や意欲をもってかかわり、その中から出てきた疑問を解決していて素晴らしい。」「好奇心を更に高めて、来年度も素晴らしい作品にしてほしい。」等のお話がありました。

なお、本年度の受賞作品の中から工夫作品29点と科学論文13点が全国展に出品されます。

受賞者の様子 講評 会場の様子

令和元年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の受賞者一覧等はこちらからご覧ください。

中堅教諭等資質向上研修(中学校教諭)

・「校務を推進する企画力(カリキュラム・マネジメントの実践)」

千葉大学教育学部 天笠 茂 特任教授

・「教員としての倫理観の高揚(教員の身分と服務)」 教育振興部教職員課管理主事

・「保護者との信頼関係づくり(人権・いじめ対応を含む)」 教育振興部児童生徒課指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「『目的なくして改革なし』という講師の言葉が心に残った。学校全体のことを踏まえ、自分のできることを考えていきたい。」

・「目指す生徒像実現に向けて、以前のやり方を踏襲するのではなく、カリキュラム・マネジメントに取り組んでいきたい。」

・「生徒の行動の背景をしっかりと考え、信頼関係づくりに努めていきたい。」

中堅教諭としての資質・能力の向上に努め、職場の活性化や若手教員への助言・指導等、積極的に校務推進に参画していただくことを期待しております。

主幹教諭研修

・「業務改善について1」ー校務のICT化を推進する工夫と実際ー 公立小学校校長

・「業務改善について2」ー学校における働き方改革の工夫と実際ー 教育振興部教職員課管理主事

・「業務改善について3」ー他校の実践に学ぶー

県立高等学校教頭、県立盲学校教頭、県立特別支援学校教頭

総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「ICTの活用が業務改善に大きくつながることが分かった。個人としても学校としても活用したい。」

・「講師の方の、事務仕事は『効率』、子供に関わることは『能率』という話が印象に残った。限られた時間でいかに子供と向き合っていくか、考えていきたい。」

・「班別協議では、他校の様々な実践を学んだ。自校の課題に生かしていきたい。」

主幹教諭として学校運営に参画し、教員の業務改善についてより一層推進していただくことを期待しております。

高等学校におけるALの視点にたった授業づくり研修

9月18日、高等学校におけるALの視点にたった授業づくり研修が行われました。本研修の対象は、本センターが指定した高等学校から推薦された高等学校教員60名です。以下の内容で講義・講話・演習・協議が行われました。

・「授業改善の視点」 県教育振興部学習指導課指導主事

・「高等学校授業ライブラリの活用について」 県総合教育センター所員

・「指導案検討<班別協議><全体協議>」 県総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「生徒に身に付けさせるべき能力について確認できた。ALの様々な手法を授業に生かしていきたい。」

・「高等学校授業ライブラリの、学習活動の動画やワークシートなど今後活用していきたいと思った。」

・「他校の取組を知ることができて良かった。実践したい内容も多く、実り多い協議となった。」

本研修で学んだことを生かし、指導力の向上、授業改善に結び付けていただくことを期待しております。当センターコンテンツ高等学校授業ライブラリについて、ぜひご活用ください。

プログラミングデーinちば2019

・「プログラミング教育の意義について」 放送大学 中川 一史 教授

・「校内で推進していく手立て」 県総合教育センター所員

・「プログラミング体験研修(Scratch)」 県総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「校内研修の進め方、授業の進め方を動画で分かりやすく学べた。校内での実践につなげたい。」

・「プログラミング教育の意義がよくわかり、授業に対するイメージをもつことができた。」

・「プログラミング体験は本当に楽しかった。授業を行うのが楽しみになった。」

来年度から、小学校で必修化されるプログラミング教育について、各校の中心として実践を推進していただければ幸いです。 当センターコンテンツ「はじめてのプログラミング授業ガイドビデオ」についてもご活用ください。

小学校外国語科・外国語活動研修

・「1ユニットの単元計画と指導の実際」・「教材を活用した具体的な指導方法」

・「1ユニットの単元計画の作成/マイクロ・ティーチングの準備」

・「模擬授業」 講師:公立小学校教員

・「小学校教諭に期待することー外国語教育の観点からー」 敬愛大学国際学部国際学科 向後 秀明 教授

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「講師の方から様々な授業アイディアを学んだ。外国語に積極的にチャレンジしていきたい。」

・「マイクロ・ティーチングでは、授業づくりのヒントや資料の使い方をたくさん学ぶことができた。」

・「苦手意識があったが、『やってみると楽しい』と思った。今後の授業に生かしていきたい。」

外国語によるコミュニケーション能力は、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定されています。子供たちが外国語に慣れ親しめるよう、教材を効果的に活用し、よりよい実践へとつなげていただくことを期待しております。

ユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業づくりや学級づくり研修

・「ユニバーサルデザインの視点を踏まえた学級経営の在り方について」

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 滑川 典宏 主任研究員

・「通常の学級におけるユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや学級づくりの実際」

・「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや学級づくりで担当としてできること」

市町村教育委員会指導主事

公立小・中学校教員/県立高等学校教員

県総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「子供の視点で考え、子供を大事にした授業実践、学級経営をしていきたい。」

・「『なくてはならない支援』と『あると便利な支援』について具体的な実践例を学べてよかった。」

・「どの校種にも共通して大切な視点を学んだ。異校種の先生との情報交換の場は有意義だった。」

本研修で学んだことを生かし、子供たちの「わかる」「できる」授業づくりや学級づくりを推進していただくことを期待しております。

小学校理科すぐに役立つ観察・実験研修

・「理科の基礎実験・実習」 講師:公立小学校教員

〇実験における安全指導 〇ものの温度と体積に関する実験・実習

・「生命・地球区分の観察実験・実習」 講師:公立小学校教員

〇千葉県の地層 〇堆積実験 〇モデル実験に基づいた学習の進め方

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「すぐに授業でやってみたいと思った。器具の準備や、予備実験を大切にしていきたい。」

・「安全に実験するための準備や工夫について学んだ。他の分野の研修も受けてみたい。」

・「子供の目線に立って研修に参加できた。子供たちの理科への関心を高めていきたい。」

本研修で学んだことを生かし、子供たちが見通しをもって観察、実験を行い、問題解決の力を養えるよう支援していただくことを期待しております。

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業デザイン研修

以下の内容で講話・演習・協議が行われました。

・「これからの社会を生き抜く児童生徒が身に付けるべき資質・能力とは」 民間企業講師

・「主体的・対話的で深い学びを実現する授業デザインを学ぶ」 民間企業講師

・「これからの社会を生き抜く児童生徒の資質・能力を育成するための指導の先行実践」

・「実践を考え共有しよう」

北海道札幌市立伏見小学校 朝倉 一民 主幹教諭

鳥取県岩見町立岩見中学校 岩崎 有朋 教諭

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「プロジェクト型アプローチの考え方と実践例を学ぶことができた。実践につなげたい。」

・「従来の指導法にとらわれず、私たちが主体的に授業デザインをしていくことが大切だと思った。」

・「授業の新しいスタイルや、今後の方向性を学びワクワクした。学校全体を巻き込んでいきたい。」

これからの社会を生き抜く子供たちが身に付けるべき資質・能力を見据え、学習者中心の多様な学びについて、より一層推進していただくことを期待しております。

教育情報化推進リーダー養成研修

以下の内容で講義・情報提供・グループ演習が行われました。

・「研修の目的と県の現状」 県総合教育センター 所員

・「教育情報化推進リーダーの役割」 県総合教育センター 所員

・「これからのICT教育に必要なもの」 日本教育情報化振興会 赤堀 侃司 会長

・「教育の情報化の最新事情」(情報教育の最新事情、情報モラル教育、プログラミング教育)

放送大学 中川 一史 教授

・「勤務校の現状と情報リーダーとしての心構え」 県総合教育センター 所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「学校CIO補佐官の責務を果たし、情報教育をリードしていきたい。」

・「情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力に位置付けられた。今まで以上に力を入れたい。」

・「Society5.0を踏まえ、使うためのICTではなく、子供の思考に合わせて効果的に活用できるようにしたい。」

情報教育や校務の情報化を推進し、教育の情報化に向けた校内の組織づくりの補佐役としてリーダーシップを発揮していただくことを期待しております。

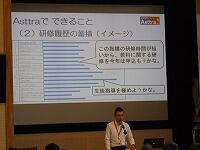

研修履歴システムの本格運用に係る市町村教育委員会研修担当者会議

7月16日、本センターにおいて、研修履歴システム「Asttra」の本格運用に係る第1回市町村教育委員会担当者会議が行われました。各市町村教育委員会研修担当者に、以下のとおり説明いたしました。

・千葉県・千葉市教員等育成指標と教職員研修体系に基づく研修事業について

・研修履歴システム「Asttra」の機能について

・各市町村教育委員会が主催する研修事業の「Asttra」への登録について

・「Asttra」試行運用、本格運用に向けたスケジュールについて

令和2年度から、本格運用される、研修履歴システム「Asttra」が円滑にスタートできるよう、今後ともご協力をお願いいたします。

市町村教育情報化推進担当者研修会

・ タブレットPCの教育活用

・ 電子黒板と情報提示装置

・ 電子教科書の活用

・ ICT教育機器と環境構築

・ 校務と学習支援ツール

・ プログラミング教材

(企業からの情報提供)

また、当センター所長から、「『いつも』使ってもらえるICT機器の導入と予算の確保」として、導入にあたっての留意点や機器導入予算の確保等を説明いたしました。学校教育の情報化を推進し、子供たちの教育環境を整え、効果的な学習へとつなげていただければ幸いです。

第1回小・中学校教務主任研修

第1回研修では、以下の内容で講話・説明・演習が行われました。

・「千葉県学校教育指導の指針について」 教育振興部学習指導課指導主事

・「全国学力・学習状況調査分析ツールの説明」 県総合教育センター 所員

・「先輩教務主任の実践から学ぶ」 公立小中学校教員

・「学校教育と法規」 教育振興部教職員課主席管理主事

・「児童生徒理解といじめ防止に向けた組織対応」 教育振興部児童生徒課指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「全国学力・学習状況調査の分析ツールを効果的に活用し、PDCAサイクルの確立を図りたい。」

・「教育法規や県の施策を踏まえ、子供たちだけでなく職員にも目を向け、学校運営に関わっていきたい。」

・「先輩や、同じ教務主任の経験談が聞けてよかった。広い視野を持って、職務に当たりたい。」

教育実践の中心的な存在として、喫緊の教育課題等も踏まえて自校の課題を明確にし、教育活動を推進していただくことを期待しております。

キャリア教育指導者(産業社会と人間)研修

・「今後の学校におけるキャリア教育(県キャリア教育含む)」 文教大学経営学部 新井 立夫 教授

・「過去は変えられる、マイナスをプラスに」 ヴァイオリン奏者 穴澤 雄介 氏

・「先進校の取組(講話・班別協議)」 公立学校校長、県立学校教頭 他

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「学校での子供の活動全てがキャリア教育につながることが分かった。子供たちに伝えていきたい。」

・「漠然と『夢をもとう』というだけでなく、具体的に何をすべきか子供に示すことが大切だと感じた。」

・「講師のコンプレックスや障害を受け入れ、困難な中でも希望や勇気をもって生きる姿勢に感銘を受けた。」

子供たちには、自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が求められています。学校の特色や地域の実情、そして発達段階を踏まえたキャリア教育を充実させていくことを期待しております。

ソウル大学校農業生命科学大学教育研修院生が本センターを訪問

当センターの施設、研修の様子を見学するとともに、本県の研修制度について熱心に質問があり、相互の理解が深まる大変有意義な時間となりました。

<施設見学の様子> <千葉県における高等学校管理職を対象とした研修の状況について説明>

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

・「思春期を迎えた子供たちへの対応」 立正大学 宮崎 昭 特任教授

・「子供の力を伸ばすほめ方・叱り方・言葉かけ」 実践女子大学 塩川 宏郷 教授

研 修 の 様 子

受講後の、参加した方の声です。

・「思春期の対応について、あらゆる角度から分かりやすく聞かせていただいた。今後も参加したい。」

・「喫緊の課題に、具体的な事例をあげてご講義いただけた。日々の授業に役立つヒントがたくさんあった。」

・「支援にあたる子供の特性について改めて考えさせられた。今後の関わり方の参考にしていきたい。」

子供たちの特性や行動の背景を理解し、よりよい支援に生かしていただくことを期待しております。

第1回千葉県総合教育センター懇談会

令和元年度第1回千葉県総合教育センター懇談会を6月20日(木)に開催しました。

この懇談会は、「本センターの主要事業の目標及びその実現のための具体的な取組について説明し、理解と助言を得ること」を目的として実施しています。

本センターの4つの主要事業である「調査研究事業」「研修・能力開発事業」「学校支援事業」「教育相談事業」について、委員の皆様から貴重な御意見をいただきました。今後のセンター事業運営に生かしてまいります。

令和元年度センター懇談会委員及び、懇談会で出された意見や感想につきましては、センター懇談会概要をご覧ください。

参加された懇談会委員

所長挨拶 説明をする所員の様子

小学校初任者研修(第2回校種別研修)

・「情報教育の推進(ICTの活用と情報モラルの指導・プログラミング教育)」

県総合教育センター 研究指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「様々なICT機器を体験できた。子供たちの興味関心を高めるために、授業で積極的に活用したい。」

・「子供たちの学習環境を整えることが、分かる授業への第一歩だと感じた。」

・「必修化されるプログラミング教育について、具体的なイメージが持てた。」

・「これからを生きる子供たちに、情報を活用したり、モラルを大切にしたりすることは必須だと思った。」

子供たちのICT活用について、学習指導要領でも、学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、問題発見・解決能力等と並んで「情報活用能力」を育成することが求められています。本研修で学んだことを、学級経営や授業改善に生かし、子供たちを支援していただくことを期待しております。

教科書展示会を開催 (終了しました)

(令和元年度の展示会は終了しました)

小・中学校で使用される教科書や、特別支援教育で使用される教科書を展示しています。

また、展示室中央には、高等学校用教科書も展示しています。

各学校で使用される教科書を、ぜひお手に取って御覧ください。

展示期間 6月14日(金)から7月2日(火)【土・日曜日休館】

ただし、6月22日(土)は閲覧可能です。

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは,R1教科書展示会の御案内.pdfをご覧ください。

令和2年度使用予定 現行中学校教科書 現行高等学校教科書 現行附則九条図書

小学校教科書

新任研究主任研修

第1回研修では、以下の内容で講話・演習が行われました。

・「すぐに使える校内研修の手法と思考ツールの活用」 県総合教育センター 研究指導主事

・「校内研修と情報教育」 県総合教育センター 研究指導主事

―プレゼンテーションや集計処理等の活用―

―ICTの活用―

・「先輩研究主任から学ぶ」 公立小中学校教員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「校内研修を活性化させるためにグループで考えを共有したり、他校の取組を聞いたりできてよかった。」

・「思考ツールや研修の手法について校内で使ってみたい。」

・「タブレット端末や表計算ソフト、SQSの活用方法を実際に体験して学ぶことができてよかった。」

・「職員一人一人が校内研修に主体的に取り組めるようにするには、研究主任として何をすべきか学んだ。」

第2回研修(2月4日)では、自校の研究成果のプレゼンテーションが行われます。校内研修・授業研究の中心として自校の課題を明確にし、研修を推進していただくことを期待しております。

高等学校5年経験者研修

第1回研修では、以下の内容で講話・協議・演習が行われました。

・「教職員としての倫理観の高揚―若手教員のリーダーとして―」 教育振興部教職員課 管理主事

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた単元計画づくり 教育振興部学習指導課 指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「5年を過ぎ、教育現場に慣れてきたところで、改めて教員としての責務の重さについて考えられた。」

・「実際の授業モデルを視聴したり、グループで協議をして意見交換したりして、今までぼんやりしていた

イメージが明確になった。」

・「自身の授業力の向上が必要であることを強く感じた。」

・「前任校と現在勤務校の経験をお互いに情報交換することができた。」

本研修を生かし、事業実践・授業改善を通して、実践的指導力を身に付けていくことを期待しております。

新任校長研修開講式・第1回研修

第1回研修では、以下の内容で講義、演習・協議が行われました。

・「新任校長への期待」 県教育委員会 吉野 美砂子 教育次長

・「規範意識とリーダーシップ〔教職員管理〕含ハラスメントの防止及び業務改善」

教育振興部教職員課管理室 主幹兼管理室長

・「カリキュラム・マネジメントの具体化に向けて」ー学校現場の視点でー

亜細亜大学 大久保 俊輝 特任教授

・「生徒指導の推進(いじめ問題を含む)」 教育振興部児童生徒課生徒指導・いじめ対策室 主幹兼室長

・「無戸籍者問題について」 千葉地方法務局戸籍課 課長

開講式 センター所長挨拶 教育次長講話

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「校長の言葉の重さを再認識した。講師の『やれることがあったはず』という言葉は重かった。」

・「削ぎ落とすためのカリキュラム・マネジメントに共感した。働き方改革にもつなげたい。」

・「不祥事根絶・あいさつなど、校長がまずやることで、教員に示していきたい。」

本研修を生かし、一層の学校経営推進につなげていただくことを期待しております。

特別支援学級・通級担当新任教員研修(1)

5月16日(木)に特別支援学級・通級担当新任教員研修(1)の開講式及び第1回研修が本センターで実施されました。

対象は、小学校、中学校又は義務教育学校の特別支援学級及び通級指導教室の新任担当教員で、「知的障害、自閉症・情緒障害、LD・ADHD等」の障害のある児童生徒を担当する者で、本年度は284名です。

第1回研修では、以下の内容で講話、演習・協議が行われました。

・「千葉県の特別支援教育ー特別支援学級・通級指導の現状と課題ー」(講話)

教育振興部特別支援教育課 指導主事

・「児童生徒の理解と指導・支援及び個別の指導計画作成」(講話・演習・協議)

各教育事務所指導主事・公立学校教員 等

開講式の様子 講師による講話

会場の様子 演習・協議

受講後の、受講生の声です。

・「個別の指導計画の作成と活用について具体的に学べて充実した研修だった。」

・「この研修で学んだことを生かし、視野を広げ、少しでも自信をもって子供たちを支援したい。」

・「大ホールに集った284名の仲間たちと出会えて、とてもうれしく、気持ちが楽になった。」

初めての特別支援教育担当で不安もあるかと思いますが、仲間とともに多くのことを学び、子供たちの成長につなげていくことを期待しております。

☆ 本センター指導主事より「特別支援学級担当者の専門性向上パッケージ」について説明がありました。

ぜひ、ご活用ください。

令和元年度 初任者研修開講式・合同研修

合同研修では、

・「初任者に期待すること」 滝川 伸輔 県副知事

・「千葉県の教育課題」 県教育委員会 吉野 美砂子 教育次長

・「新たに教員になられた皆さんへ」 県教育委員会 京谷 和幸 教育委員

・「AI時代に求められる教員の役割」 県総合教育センター 秋元 大輔 所長

・「信頼される教職員」 教育振興部教職員課 細川 義浩 主幹兼管理室長

として、講話がありました。

副知事講話 教育次長講話 教育委員講話

講話に対してのお礼の言葉 会場の様子

受講生は皆、真剣な表情で話を聞く姿が見られました。受講後は、「子供たちが、夢や目標に向かい続けられるようサポートできる存在になりたい。」「教員としての自覚を持ち、精いっぱい職務に努めたい。」との声が聞かれました。初心を忘れず、これからの教員人生を歩んでいくことを期待しております。

研究発表会

2月22日(金)に行われた「平成30年度 千葉県総合教育センター・千葉県子どもと親のサポートセンター研究発表会」の様子を紹介します。

【研究発表会の全体テーマ】

「 千葉の子どもたちの未来のために ー社会の変化に対応できる資質・能力の育成をめざしてー」

(受付の様子) (主催者挨拶)

全体講演会 演題「新学習指導要領が求めるこれからの授業」

講師 国立大学法人 横浜国立大学 名誉教授 高木 展郎 氏

高等学校授業ライブラリの紹介

研究I これからの時代に求められる資質・能力を育成するためカリキュラム・マネジメントに関する研究

ー子どもたちの主体的・対話的で深い学びを通してー <カリキュラム開発部 研究開発担当>

(授業ライブラリの紹介) (研究Iの発表)

神澤 光 桂 幸一 渡部悠介 米本英裕

研究II 地域の教育相談力拡充に向けての現状と課題

ー義務教育修了後の地域における教育相談体制の在り方についての一考察ー

<子どもと親のサポートセンター教育相談部>

研究III 児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価の在り方について

<カリキュラム開発部 科学技術教育担当>

(研究IIの発表)勝原圭介 (研究IIIの発表)相川卓治

研究IV 全国学力・学習状況調査について ―千葉の子どもたちの学力向上に向けて―

<学力調査部>

研究V 障害のある児童生徒が自立と社会参加するために必要な資質・能力を育成するためのカリキュラム・

マネジメントに関する研究 ー障害種の異なる特別支援学校の実践からー

<特別支援教育部>

(研究IVの発表)大野孝一 (研究Vの発表)深澤祐子

研究VI 各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究

<カリキュラム開発部 メディア教育担当>

研究VII 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究

<カリキュラム開発部 研究開発担当>

(研究VIの発表) 秋保佳弘 (研究VIIの発表) 黒川健二

(質疑の様子) (会場の様子)

下記より、それぞれの研究発表資料が閲覧できます。

発表資料はこちらから

長期研修生研究・研修発表会及び閉講式

平成30年度の長期研修生研究・研修発表会及び閉講式が3月5日(火)に行われました。

発表会では、全ての研修生が各教科、幼保連携、学級経営、企業等派遣などの研究分野で、10の分科会会場に分かれ、一年間の成果を発表しました。

(発表会の様子)

閉講式では、研修生64名へ修了証書が授与されました。

研修生代表による謝辞では「平成最後の長研生として、長期研修で学んだ成果を子供たちに還元し、千葉県教育の推進役となって活躍します」との力強い誓いの言葉がありました。

今後の御活躍を期待いたします。

(閉講式の様子) (修了証書授与) (所長式辞) (研修生代表謝辞)

高等学校初任者研修(閉講式)

研修では「能動的自立研修」について、「若手教師に期待するもの」、「2年目に向けて」をテーマに講話がありました。

閉講式では、当センター秋元所長から「身近なところから、授業改善をしてほしい」との趣旨の挨拶がありました。研修生代表からは「1年間学んだことを生かし、『すべては子どもたちのために』千葉県の教育発展に全力で取組んでいきます」との力強い誓いの言葉がありました。

1年間の研修お疲れ様でした。

研 修 の 様 子 閉講式の様子

プログラミングデーinちば

当日は、放送大学の中川一史教授をはじめとした豪華講師陣によるパネルディスカッションから始まり、プログラミング体験、ハンズオン展示等が行われ、大盛況のうちに終了しました。

パネルディスカッション 体験型展示ブース プログラミング体験

中堅教諭等資質向上研修(幼稚園教諭等)閉講式

「中堅教諭等資質向上研修報告及び今後の課題と見通し」をテーマに、講師を交え4班に分かれて一人一人が各自のレポートを発表し、班別協議を行いました。

閉講式では、研修生代表の大網白里市立瑞穂幼稚園 鈴木有香教諭から「子供たち一人一人が輝ける指導をしていきます」と力強い誓いの言葉がありました。

班 別 協 議 の 様 子 閉講式の様子

特別支援学校初任者研修(閉講式)

研修では「10年後の特別支援教育を考える」をテーマに、8グループに分かれて協議を行い、発表に向けて全員の考えを分類整理しました。その後の発表では、「我々の宣言」を合言葉に、特別支援教育課 堀子榮 課長に、自分たちの思いを簡潔に熱く提案しました。その後、堀子榮課長から「今後、在任校とは異なる障害種の特別支援学校での経験を積んで下さい」「ワン・モア・免許の精神で保有する免許以外にも挑戦して下さい」との激励の言葉がありました。

閉講式では、研修生代表の船橋市立船橋特別支援学校 森教諭から「新しい時代に必要とされる特別支援教育を創造していく人材となるべく、未来を見据え、邁進していきます」との力強い誓いの言葉がありました。

研修生が、今後益々仲間と一緒に成長していくことを期待しています。

グループ協議の様子 自分たちの思いを熱く提案

堀子榮課長の講話 閉講式の様子

特別支援学校フォローアップ研修ll

「新学習指導要領の概要」では、教育庁特別支援教育課 平井指導主事、高橋指導主事から、学習指導要領改訂の経緯や重要なポイント等について学びました。

「課題研究(班別協議)」では、特別支援学校で優秀な指導実績のある教員20名を指導助言者として、各自のレポートを基に1年間の実践について発表し、協議を行いました。

一日の研修を通して、新たな知識を学び、また明日からの授業に生かせる助言を得ました。

(久々の再会) (新学習指導要領の概要) (班別協議の様子)

特別支援学校初任者研修(校外研修第18回)

「音楽」「生活単元学習」「体育」「外国語科・外国語活動」の4つのコースの中から、各自が学びたい内容を選択し、研修に参加しました。優秀な実践をされている各講師からは、それぞれの教育実践においての具体的な指導方法や教材等の工夫、併せて学習指導要領上の意義等が伝えられました。研修生は、自身の日頃の実践を振り返りながら、新たなアイデアを得たり、教材作成の必要性を再確認したりしました。研修生からは「明日からの指導や支援に役立てていきたい」という声がたくさん聞かれました。

(音楽コースの研修の様子) (生活単元学習コースの研修の様子)

生活単元学習とは、「児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題を解決したりするために、一連の活動を組織的・体系的に経験することによって、自立や社会参加のために必要な事柄を実際的・総合的に学習するもの」です。(特別支援学校学習指導要領解説 平成30年3月より)

新任校長研修及び閉講式

午前中は、一人一台タブレット端末を活用し「ICT を活用した授業展開」をテーマに、実践演習を通してプログラミングについて学びました。その後、「学校事務及び財務施設管理」についての演習・協議を行いました。

午後からは、元大学教授の徳川文武氏が「グローバル人材の育て方」について講義を行いました。

閉講式では、本センター所長から、「新学習指導要領」及び「新しい見方で行う学校改革」等に触れた挨拶がありました。

ICT を活用した演習の様子 徳川文武氏による講義 閉講式の様子

県立学校等中堅教諭等資質向上研修及び閉講式

午前中は、東京学芸大学の渡部竜也准教授から「カリキュラム・マネジメントの考え方・進め方」についての講義がありました。

午後からは、県立船橋高等学校の安藤久彦校長から「ミドルリーダーに望む」をテーマに講話がありました。その後の研修では、グループに分かれて「中堅教諭等資質向上研修の成果と課題」について、自作の資料を基に、ミドルリーダーとして「職場の活性化」「若手教員への指導や助言等」についてグループ協議を行いました。

閉講式では、本センター次長が「各学校において、若手教員の手本となるチームリーダーとして活躍してください」と、研修生にエールを送りました。

渡部竜也准教授からの講義 安藤久彦校長からの講話 グループ協議の様子 閉講式の様子

平成30年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の表彰式

平成30年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の表彰式が、11月7日(水)に本センター大ホールで行われました。

式典では、千葉県知事賞をはじめとした特別賞や優秀賞、優良賞、奨励賞、学校賞などを受賞した200名近い児童生徒及び教職員に、賞状及びトロフィー等が授与されました。受賞者の晴れやかな笑顔が、秋空の下輝いていました。

審査員の講評では、今後のより良い作品と研究のために、「自分の考えを文章でまとめること」「データをたくさん収集すること」「できた作品を人に見てもらうこと」等のお話がありました。

なお、本年度の受賞作品の中から工夫作品29点と科学論文15点が全国展に出品されます。

受賞者の様子 県知事賞 所長賞

休日開放事業 -特別支援教育講演会-

10月27日(土)に、「平成30年度 休日開放事業 -特別支援教育講演会- 」を開催しました。講師には、NPO法人えじそんくらぶ代表、ハーティック研究所所長の高山恵子先生をお迎えし、「幸せになるためのアンガーマネジメント(怒りのコントロール)」というテーマで御講演いただきました。子供と向き合う上で大切にしたい見立ての重要性や子供のストレス回避行動等を理解と客観性をもって受け止める為の方策などについて、御自身の体験談も踏まえ具体的なお話をたくさんいただいた学びの場となりました。

LGBTについて考える

10月24日に「『チーム学校』リーダー研修会」が開かれました。講演会では「LGBTの現状と課題」というテーマで、すこたんソーシャルサービスから伊藤 悟様・三宅大二郎様の二名にお越しいただき、ご自身の体験を交えてご講話いただきました。

まずは教員が「性自認」「性的指向」などの基本的な知識を正しく理解し、少しずつでも発信していくことによって、子供たちから「相談できる大人」として認識される存在になることが大切であるというお話でした。

知的障害のある子の生徒指導研修

午後は、県立特別支援学校流山高等学園校長の岡田哲也先生をお迎えし、「知的障害のある子の生徒指導の在り方」をテーマに進めました。前半は、流山高等学園の実践を軸に、課題解決的な対応に加え、予防的な取組やキャリア教育との関連について講話いただきました。

後半は、「今の生徒指導における課題」をテーマにグループ協議を行い、他校の取組みを知るとともに、今後の実践に生かす情報を得る機会となりました。

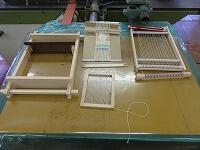

肢体不自由のある子の指導研修

8月7日に、平成30年度「肢体不自由のある子の指導研修ーAACを活用して外界に働きかける力を高めるー1組」の研修を行いました。

講師には、元特別支援学校の教諭で、現在は「訪問大学 おおきなき」でご活躍されている熊谷修先生をお迎えしました。午前は、先生が作製した様々なスイッチや実際に使っている動画を視聴し、効果的なスイッチの使い方、実際にスイッチを使うときの注意点など学びました。午後は、はんだ付け等を受講生が自身で行い、実際に教材(BDアダプター、フィルムケーススイッチ、棒スイッチ、ひもスイッチ)を製作しました。

最後にスイッチを接続したおもちゃが動くと、会場から歓声が起き、「早速、9月から学校で使いたい」という声も多く聞かれました。終始、和気あいあいと取り組み、実りある研修となりました。

発達障害のある子の指導研修

当日は公立学校自立活動教諭(専門職)作業療法士を講師としてお招きしました。午前は、「感覚統合の視点から見た困難さの理解」をテーマに、姿勢の崩れやすさや動きのぎこちなさ等について学びました。午後は「運動能力を育てる指導のアイディア」というテーマで、遊びを通して学ぶ自己学習型の学習について、受講者が実際に体験や活動をして理解を深めました。その際に紹介していただいたアイディアは、明日からすぐに教室で使えそうなものばかりでした。

発達障害のある児童生徒の学習上・生活上の困難さについて、感覚統合の観点から専門的な知識を楽しみながら学ぶことができました。

新任校長研修

はじめに、東京国立博物館 銭谷眞美館長から「これからの学校づくりへの期待・チーム学校の具現化」について講話を、その後、「小・中学校」と「高等学校・特別支援学校」に分かれて、前成田市立成田小学校校長の清水登氏と前県立船橋高等学校校長の百瀬明宏氏から「今求められる学校経営 人材育成の取り組み」についての講話がありました。

午後からは、講師を交え「今求められている学校経営上の課題と校長の役割」について、所属校の現状などを踏まえながら班別協議を行いました。

銭谷眞美館長からの講話 清水登氏 百瀬明宏氏 班別協議の様子

楽しい技術と家庭科のコラボレーション研修

参加者19名は、技術分野と家庭分野をコラボレーションした題材を通して、横断的な学習指導の事例として研修を行いました。

1日目は、「藤糸を用いた布の製作」と「藤蔓を用いた籠の製作」をしました。研修では、藤糸や藤布の歴史についての講話と、藤布の製作や藤蔓を編んだ籠の製作実習を行いました。

2日目は、前日に製作した籠を使い「浴衣バックの作成」をしました。その後の「和服の着付け」では、浴衣の着付けを学びました。

参加者は、完成の喜びを味わい、そして互いに教え合いながら研修を行なうことができました。

1日目の研修の様子

2日目の研修の様子

特別支援学校初任者研修(校外研修第12回)

午前は新学習指導要領(特別支援学校編)への改訂の基本的な考え方や子どもたちへの教育実践の根拠について学びました。午後は、明星大学中田客員教授より「これからの特別支援教育の在り方について」学びました。障害者権利条約に基づく特別支援教育は、障害のある子どもを「指導の対象という捉え方から主体性を持つ存在であるという捉え方へのパラダイム・シフトが必要である」という考え方を聞き、視野を広げました。

(新学習指導要領について) (これからの特別支援教育の在り方について)

特別支援学校初任者研修(校外研修第11回)

8月6日(月)に千葉市と5教育事務所管内の県内6か所に分かれ、特別支援学校を会場として「地域の特別支援教育」について研修しました。各地区で優秀な教育実践をされている特別支援学級や通級指導教室担当者の方を講師に招聘し、指導上の工夫点等について学びました。研修生からは、障害のある子どもとない子どもの「架け橋」となれる教師を目指したいという意見が出されていました。

研修の様子

子どもの変容がわかる指導方法と評価方法の研修I

教職経験1年を経過した小・中・義務教育学校及び高等学校の教員が対象です。

午前中は、首都大学東京客員教授の鳩貝太郎氏から「これからの授業改善に必要な指導方法、評価方法」についての講義とグループ演習を行いました。

午後からは、科学技術振興機構主任アナリストの高城英子氏から「自由記述型観察実験シートを用いた学習活動 ルーブリックによる意欲向上と評価の改善」を主題に講話がありました。その後「実践報告と演習」をテーマに指導助言の先生を交えて協議を行いました。

研修の様子

初任者研修異校種交流

この研修は、研修者同士の連帯感や信頼感を深めた上で、各校種の指導の在り方を共有しながら、幼児・児童・生徒に対する実践的指導力の向上を高めることを目的としています。

研修では、「教員の在り方 めざす教師像」を共通テーマに、20グループに分かれて討議を行い、KJ法等を活用し全員の考えを分類整理しました。その後、わかりやすい発表になるように、色画用紙や折り紙等を使用し、内容を充実させつつ、グループならではの個性的な制作物を作成しました。

発表では、寸劇を取り入れながら「明日からの我々宣言」を合言葉に発表をしました。

この研修を通して、異校種間の交流が益々進展し、先生方の絆が更に深められることを期待しています。

(8月2日) 討議の様子 発表の様子

(8月3日) 討議の様子 発表の様子

特別支援学校初任者研修(校外研修第9回)

手話等のレクチャー打ち合わせの様子 手話等の導入での演習の様子

「私の教育実践1 先輩教師に学ぶ」では、自身のレポートをもとに、発表をし協議を行い、その後先輩教師からアドバイスをいただきました。

先輩教師からの適切なアドバイスは、今後の指導実践に役立つことと思います。

班別協議の様子

特別支援学校初任者研修(校外研修第8回)

参加者は、障害のある方が就労するために必要な力や、自立した生活を送るためのグループホームの取組などについて、参観も含めて多くのことを学びました。

千葉障害者就業支援キャリアセンターでの講話 あかね園での業務参観

特別支援学校フォローアップ研修

7月25日(水)にt特別支援学校の2年目の教員が「ともに学ぶ研修」として、研修を行いました。昨年度の初任者研修閉講式から約半年ぶりの「同期」との再会で「同窓会」のような雰囲気で研修が始まりました。

「グッドプラクティス 風通しの良い職場」では、教職員課 山崎管理主事より不祥事根絶と職場環境との関係性等を学びました。

「一人一人が生きる通常学級の中での特別支援教育」では、山武市立睦岡小学校 畔蒜校長先生から講話があり、通常学級で行われている特別支援教育・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた教室環境や指導方法について学びました。

本研修生は「特別支援教育枠」で採用された最初の教員です。今日の学びを自身の教育実践に役立て、地域の特別支援教育を更に発展させていく人材に育ってほしいと思います。

特別支援学校初任者研修(校外研修第6回)

「OKIワークウェルと特別支援学校との連携」では、キャリア教育の出前授業、遠隔職場実習、遠隔授業、遠隔社会見学の実際について映像を通して学びました。

最後には「先生方にお願いしたいこと」として、

・重度障害のため移動が困難でも、社会性やパソコン技術があれば在宅就労という道があること

・子どもたちが皆、就労を希望するわけではないが、児童生徒の可能性を広げてあげてほしいこと等の

メッセージをいただきました。

養護教諭5年経験者研修

学校保健に関する専門的な見識を深め、教育現場で生かせる研修でした。

はじめに、女子栄養大学名誉教授 三木とみ子先生から「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援 ー養護教諭はどう係わるかー」についての講話を聞いた後、三木とみ子先生の下で研修を受けている他県の長期研修生3名を交えながらグループで協議を行いました。

特別支援学校初任者研修(校外研修第5回)

ICT機器体験ルームでは、最新機器に驚くと共にタブレット端末のセンサーを利用してロボットや電子ボールを動かす体験をし、「肢体不自由の子供たちも、これならタブレットを使って因果関係が学べる。学校の子供たちにも使ってみたい」という声がたくさん聞かれました。新学習指導要領で新しく取り入れられた「プログラミング教育」は、研修者も学んでいない学習内容であり、「スクラッチ」や「ビスケット」のソフトを実際に操作し、「論理的思考」の必要性を実感していました。

本研修で学んだことを、受講生が明日からの教育実践に生かしていける研修内容になりました。

ICT体験ルームでの研修 プログラミング教育の研修

小・中学校教務主任研修

午前中は、教育振興部学習指導課から「千葉県学校指導の指針と学力向上に向けた取組」についての講話がありました。

午後からは、小学校と中学校の先輩教務主任から「教育計画の立案に向けて」を主題に講話を行いました。

学習指導課からの講話の様子 先輩教務主任からの講話の様子

総合的な学習の時間「思考ツールによるしかけ方」研修

教職経験1年を経過した、小・中・義務教育学校及び県立学校の教員が対象です。

午前中は、総合的な学習の時間「思考ツールによるしかけ方」で、総合的な学習の時間の現状と課題について演習と講義を行いました。

午後からは、思考ツール実践校の発表を行いました。その後「先進的に取り組んでいる学校の実践に学ぶ」を主題に指導助言の先生を交えて協議を行いました。

講義の様子 指導助言の先生を交えての協議の様子

特別支援学校訪問教育担当教員研修

午前中は、訪問教育担当経験2年目の特別支援学校教諭から「先輩の実践に学ぶ」をテーマに講話がありました。

午後からは、「仲間とともに話し合いたいこと」を協議の議題とし、「訪問教育の担当者として3か月の実践」「担当者として、知りたいこと・学びたいこと・話し合いたいこと」について各グループに分かれて協議を行いました。

講話の様子 協議の様子

第1回千葉県総合教育センター懇談会

平成30年度第1回千葉県総合教育センター懇談会を6月18日(月)に開催しました。

この懇談会は、本センターの事業内容を公表し説明するとともに、外部からの視点による助言を得ることで、適切な事業の運営を図るために実施しています。

本センターの4つの主要事業である「調査研究」「研修・能力開発」「学校支援」「教育相談」について、委員の皆様から貴重なご意見を頂きました。これらのご意見を参考にしながら本年度の事業を進めてまいります。

なお、第2回懇談会は平成31年2月8日(金)に予定しております。

平成30年度 「教科書展示会」の御案内

小・中学校で使用される教科書や、特別支援教育で使用される教科書を展示しています。

また、展示室中央には、高等学校用教科書も展示しています。

各学校で使用される教科書を、ぜひお手に取って御覧下さい。

展示期間 6月15日(金)から7月3日(火)【土・日曜日休館】

ただし、6月23日(土)は閲覧可能です。

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは,H30インフォメーション(教科書展示会)をご覧ください。

平成31年度使用予定 平成31年度使用予定 平成31年度使用予定

中学校道徳教科書 高等学校用教科書 小学校用教科書

特別支援学校初任者研修

研修では「卒業生の思いに学ぶ」を主題に飲食店で勤務をしながら、余暇ではバスケット、サッカーを楽しんでいる23歳の特別支援学校の卒業生を講師に招聘しました。自身の生い立ちを母親から聞いた障害のこと、小学校時代の苦しかった思い出や、先生の意見が異なることに戸惑い、「すぐに怒るのではなく、冷静に指示をしてほしい」との願い、その1つ1つが研修生の心に響きました。

研修生の「働くために最も必要なことは?」との質問には「自分のことは自分でやること」と講師が答え、初任者にとって学校で実践していくうえで、とても大切な“宝物”をいただきました。

研修を受けた初任者は、真剣なまなざしで、必要なことをメモし、積極的に参加していました。

特別支援学級・通級担当新任教員研修

はじめに、千葉県発達障害者支援センター副センター長の田熊立氏から「発達障害のある子どもの行動上の問題とその対応」について講話をいただきました。

その後の研修では、7グループに分かれ各教育事務所指導主事及び本センター特別支援教育部研究指導主事から「個別の指導計画の作成と活用」について、講師自作の資料を基に、具体的で実際的な指導・助言をいただきました。

講話の様子 グループ研修の様子

小学校初任者研修

6月6日(水)に、小学校初任者研修が本センターで行われました。

はじめに、本センター幼児教育アドバイザーから「保幼小の接続について」をテーマに、接続期のカリキュラム作成について学び、円滑な接続を目指した連携を確認しました。午後からの研修では、「情報教育の推進」というテーマで、教育の情報化の現状・ICT機器の活用・情報モラルの指導について実習や体験活動を行い、各グループに分かれて協議をしたり、実習を行ったりするなど、協力しながら研修を行いました。初任者同士が互いにコミュニケーションを取り合い、教育の情報化の推進について理解を深め、その具体的な手法について学びました。

ICT機器を活用した体験活動の様子 情報モラルについての協議の様子

高等学校5年経験者研修

5月30日(水)に教職経験5年を経験した高等学校の教諭等に対し学級経営や学習指導及び生徒指導についての研修が本センターで実施されました。

教育振興部教職員課から「教職員の服務と倫理観の高揚」、教育政策課 高校改革推進室から「千葉県高等学校教育の現状と課題」、県立成田北高等学校教頭から「若手教員研修チームの実践」について講話がありました。

研 修 の 様 子

中学校5年経験者研修

午前中は、教育振興部教職員課から「教員としての倫理観の高揚ー若手教員のリーダーとしてー」をテーマに講話がありました。

午後からは、八千代市立村上東小学校の土井真智子教諭が「グローバル人材の育成」を主題に、変化と多様性に富む社会を生き抜く生徒の育成について講話を行い、その後学習指導課から「主体的・対話的で深い学び」を通した児童生徒の育成についての講話がありました。

研 修 の 様 子

特別支援学校初任者研修(第3回)

特別支援学校卒業生の保護者で、浦安市で社会福祉法人「なゆた」を設立し、地域貢献をされている井手上(いでうえ)用子(ちかこ)氏を講師として招聘しました。井手上氏の御子息は通常学級、特別支援学級、特別支援学校と、その時々の御子息にとって最適な教育環境を柔軟に選ばれてきました。インクルーシブ教育システムで重要とされている「連続性のある柔軟で多様な学びの場」を体現し、その時々の保護者としての気持ちの揺らぎや苦しかった心境、そして研修の最後に参加者へ、以下のようなメッセージを託していただきました。本当の意味で、特別支援教育は「本人・保護者の思い」を抜きにして実践することはできません。

研修に参加した初任者は、真剣な眼差しで、一言一言を胸に刻んでいました。

心に響く道徳教育実践研修

午前中は、教育振興部学習指導課から「千葉県における道徳教育の推進」をテーマに講話がありました。

午後からは、鴨川市立鴨川小学校の伊藤孝教諭から「道徳教育映像・読み物教材の活用」について講話があり、その後、浦安市立日の出小学校の丸山恵美子校長から「道徳教育推進に向けた校内体制と授業づくり」についての講話がありました。

研 修 風 景

新任主幹教諭研修

対象教諭は、小・中学校37名、高等学校10名、特別支援学校9名の56名です。

ひきつづき、主幹教諭としての学校運営と職務についての研修が行なわれ、午後からは、県立学校等企画・運営リーダー育成研修者との合同で、講話がありました。

本日は、主幹教諭に必要な企画力や指導力の育成に関する実践的な研修に取り組み、その役割を理解し、中核的教員としての資質能力の向上に努めました。

研 修 風 景

県立学校等企画・運営リーダー育成研修

午前中は、県立千葉高等学校の佐藤宰校長と県立松戸特別支援学校の伊藤俊和校長から「 スクールリーダーの役割と期待」の内容で、講話があり、その後、教育振興部特別支援教育課から「合理的配慮の提供」をテーマに講話がありました。

午後からは、「千葉県の教育施策の具現化」「カリキュラム・マネジメントの考え方・進め方」という題目で、新任主幹教諭研修との合同講話を行いました。

佐藤宰校長の講話 伊藤俊和校長の講話 研修風景

幼稚園教諭等 中堅教諭等資質向上研修

開講式では、2017年3月に改定された「幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に関する趣旨の話が、学事課長からあり、その後の研修では「中堅教員への期待とその使命について」「教職員のメンタルヘルス」などの講話がありました。

この研修は年間10回の研修があり、教員としての資質能力の向上等の育成を図ります。

開講式学事課長挨拶 研修の様子

県立学校等中堅教諭等資質向上研修

研修の目的は、教員の資質能力の向上と職場の活性化や若手教員への指導や助言等が、的確にできるようにすることです。

開校式では、本センター所長から挨拶があり、その後、本センター次長から「中堅教諭等への期待とその役割」についての講話がありました。

午後からは、教育振興部教職員課から「教員の服務・倫理観の高揚」、教育振興部学習指導課から「政治的教養を育む教育」をテーマについてそれぞれ講話がありました。

所長から挨拶 研修風景

養護教諭初任者・5年経験者研修

午前中は、教育振興部教職員課の管理主事から「教員としての倫理観の高揚」について講話がありました。

午後からは、聖徳大学短期大学部総合文化学科准教授 山中壽江氏から「魅力ある保健室経営」について講話があり、その後「保健室経営」について、所属校の現状などを踏まえながら班別協議を行いました。

研 修 の 様 子

特別支援学校初任者研修(第2回)

午前中は、「仲間作り」の内容で、演習をしながら研修生双方の理解とコミュニケーションの向上に努めました。その後、教育振興部特別支援教育課から「県の特別支援教育の現状と展望」をテーマに講話がありました。

午後からは、教育振興部教職員課から「自分と家族そして学校を守るために ー教職員の身分・服務と倫理観の高揚、人事評価制度についてー」をテーマに講話があり、グループで演習を行いました。

仲間作りの様子 (多くの仲間ができました。)

研修風景(教育振興部特別支援教育課) 研修風景(教育振興部教職員課)

中学校初任者研修(第2回)

午前中は、「研修のねらいと意義・進め方」「教員としての生き方・在り方」について、教育実践を踏まえた講話を行いました。

午後からは、「学級経営の進め方 子どもや保護者との信頼関係の構築」と「生徒理解といじめ問題への対応」について講話を行いました。

研 修 風 景

学校人権教育指導者研修

この研修は、人権問題に関する正しい認識を深め、確かな実践力を身に付けた指導者の育成を図ることを目的としています。

はじめに、教育振興部児童生徒課人権教育班から「人権教育の現状と今日的課題」についての講話がありました。その後、千葉県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課情報セキュリティーアドバイザーが「インターネットと人権」講話があり、その後演習と協議を行いました。

午後からは、大網白里市立増穂中学校から、学校の現状などを踏まえた実践発表がありました。

開講式の様子 研修風景

平成30年度 初任者研修開講式

5月9日(水)千葉県文化会館において、初任者研修の開講式が行われ、併せて合同研修が行われました。本研修の対象者は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・養護教諭の初任者1,847人です。

本県の初任者研修は、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得ることを目的とし、次の三つの基本方針に基づいて実施します。

1 千葉県の現状を知り、将来展望に立った教員としての幅広い知見を得る。

2 先輩教師の豊かな経験や指導力に学び、教師としての生き方を身につける。

3 教科指導の技術、カウンセリング及びレクリエーションの技法等を身につける。

知事講話 教育長講話 教育長職務代理者講話

初任者代表挨拶 講話に対してのお礼の言葉

会場の様子

合同研修では、森田健作知事、澤川和宏教育長、金本正武教育長職務代理者から、それぞれ「初任者に期待すること」、「千葉県の教育課題について」、「新たに教員になられた皆さんへ」という題目で講話がありました。

平成30年度長期研修開講式

4月5日(木)に平成30年度長期研修開講式が、当教育センター大ホールにおいて挙行されました。

長期研修生63名を代表して、船橋市立飯山満南小学校 浅野英樹教諭から、「一年間にわたり児童・生徒の資質・能力を育む効果的な指導方法について研究し、「県民の期待に応え、千葉県の教育に還元することのできる教員」を目指します」との趣旨の誓いの言葉がありました。

千葉県教育の更なる発展のためにも、教員としての資質・能力をさらに高め、充実した研修を期待します。

長期研修生呼名 所長式辞 長期研修生代表宣誓 長期研修生

平成29年度 研究発表会

2月23日(金)に行られた『平成29年度千葉県総合教育センター・千葉県子どもと親のサポートセンター研究発表会』の様子を紹介します。

(受付の様子) (主催者挨拶)

全体講演会 演題「自らの未来を創造するための学びのあり方」

国立教育政策研究所 教育課程研究センター基礎研究部長(併任)初等中等教育研究部長 猿田祐嗣氏

(講師紹介)

研究発表1 全国学力・学習状況調査について ー千葉の子どもたちの学力向上に向けてー

学力調査部 稲野邉伸一

研究発表2 小学校段階におけるプログラミング教育に関する指導法の研究

カリキュラム開発部メディア教育担当 村上恒和

研究発表3 これからの時代に求められる資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントに関する

研究 ー子どもたちの主体的・対話的で深い学びを通してー<中間報告>

カリキュラム開発部研究開発担当 桂幸一

研究発表4 科学的思考力を高める指導方法と評価の在り方

ー指導資料(コミュニケーションカード、自由記入型観察・実験記録用紙)評価資料(振り返りシー

ト、ルーブリック)及び活用計画の提供ー

カリキュラム開発部科学技術教育担当 相場俊秀

研究発表5 学校不適応の子どもの支援の在り方 ー不登校対策推進校「支援教室」の効果的な運営を通してー

子どもと親のサポートセンター支援事業部 久保田哲也

研究発表6 幼児期の教育と児童期の教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究<中間報告>

カリキュラム開発部研究開発担当 黒川健二

研究発表7 特別支援学級担当者の専門性向上パッケージの開発

特別支援教育部 山中暢厳

(会場の様子) (質疑の様子)

発表資料はこちらから

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ