センターだより

出前あすなろ塾(浦安市8/4、習志野市8/5)

・期 日 令和4年8月4日(木)

・研修テーマ1 学級づくりのポイント ~保護者との関係づくり~

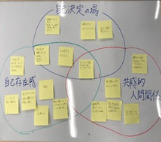

研修の様子

・受講生の声

・期 日 令和4年8月5日(金)

・研修テーマ 学級づくりのポイント ~保護者との関係づくり~

研修の様子

・受講生の声

出前あすなろ塾(浦安市8/1、袖ケ浦市8/3)

・期 日 令和4年8月1日(月)

・研修テーマ1 学級づくりのポイント ~集団を育てる~

研修の様子

・受講生の声

「活動の時間もあり、他の教科の先生との交流の機会はなかなかないことでしたので、学ぶことがとても多かったです。」

「他の先生とのやり取りの中で、共通する悩みや工夫点を知ることができました。」

・期 日 令和4年8月3日(水)

・研修テーマ1 学級づくりのポイント ~個を育てる~

研修の様子

・受講生の声

出前あすなろ塾(白子町7/28、印西市7/29)

〇 白 子 町

・期 日 令和4年7月28日(木)

・研修テーマ1 学級づくりのポイント ~個を育てる~

研修の様子

・受講生の声

「生徒指導と授業は別ではないということが分かりました。」

・期 日 令和4年7月29日(金)

・研修テーマ1 授業づくりのポイント ~能動的に考える授業づくり~

研修の様子

・受講生の声

「新学期、授業が楽しみです。」

「自分の曖昧さを見直す良いきっかけになりました。特に、導入での発問の工夫や、思考ツールを取り入れたいと思います。」

出前あすなろ塾(匝瑳市7/25、八街市7/26)

〇 匝 瑳 市

・期 日 令和4年7月25日(月)

・研修テーマ1 学級づくりのポイント ~保護者との関係づくり~

研修の様子

・受講生の声

「教師主体の授業になることが悩みだったので、児童の「なぜ」や「やりたい、調べたい」という意欲を引き出せるように発問の仕方や黒板のまとめ方を工夫したいと思います。」

・期 日 令和4年7月26日(火)オンライン

・研修テーマ1 授業づくりのポイント ~資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の授業づくり~

研修の様子

・受講生の声

「意見の引き出し方として導入場面でのICTの活用はとても有効なものだと感じました。また、発問の内容によって子供たちに学ばせたい内容が変わることを学ぶことができました。」

特別支援教育相談研修2

◯講義「発達障害のある子への支援ー現場の教員に求められることや保護者への支援についてー」

講師:星槎大学大学院教育実践研究科 教授 岩澤 一美 氏

◯講義・演習「実際の事例を加工した仮想事例についてのグループ演習」

受講後の、受講生の声です。(以下、原文ママ)

・「講義は大変興味深く、印象に残りました。例えばの話しがとてもわかりやすく、場面の想像が

しやすかったです。」

・「子供を正しく見るためには立体的にみること、保護者も同時に立体的に見ていくことも必要だと

感じました。」

・「校種が違う先生方と直接事例検討し合うことができ、多方面での見方、考え方を学べました。」

午前中は、大学教授からペアレント・トレーニングや検査のことを含めた、学校現場に求められることや保護者への対応を学び、午後は事例を通してのグループ演習を行いました。本研修で学んだ、「事例の見方、考え方」を実践に生かしていただけると幸いです。

特別支援教育におけるICTを活用した教材・授業づくり研修

◯講話・演習「特別支援教育におけるICT機器の活用ーコミュニケーション・学習支援のツールとしてー」

受講後の、受講生の声です。(以下、原文ママ)

・「おすすめの教具やアプリなど、実際に試すことができて、本当に勉強になりました。」

・「GIGAスクール構想の基本から再確認することができた。生徒に対するアセスメントのヒントをたくさんいただくことができた。」

・「現場ですぐに使えそうなアプリをいくつも紹介してくださったので、試してみます。

また、一人一人の実態に即して何を使うかを考えることが大切だというお話を伺ったので、気を付けて実践していきます。」

講師には、特別支援教育におけるICT活用について、国や県の動向を分かりやすく御講話いただきました。また、実践例やアプリ等の紹介、演習などについても、今後のICTを活用した教育実践に生かすことができる内容で、有意義な研修となりました。

アセスメント研修2

◯講義「諸検査の特徴について」

◯講義・演習「検査結果の基本的な解釈について」

受講後の受講生の声です。(以下、原文ママ)

・「オンライン研修では得られない多様な良さを感じた。」

・「講師の先生の熱意やお人柄にふれながら研修できた。隣席の参加者の方とペアで演習を行い、理解がより深まった。」

・「細かな結果の見方や捉え方、指導への繋げ方を学ぶことができて大変勉強になりました。『得意なことを生かして』という具体的な指導方法を教えていただいたことが一番印象に残りました。」

感染症対策のため、人数や時間に配慮して演習を実施しました。心理検査の結果が学校に提示された際、私たち教員が結果をどう読み解き日々の指導・支援に活用するとよいか。そのためのヒントを多く得ることができた研修でした。

自立活動研修2

8月18日(木)

◯講義「摂食・嚥下の仕組みと摂食・嚥下機能の発達過程について」

◯実技「食事に介助が必要な子の摂食指導」

講師:国立病院機構千葉東病院 歯科医師長 大塚 義顕 氏

8月19日(金)

◯講話「栄養教諭から見る摂食指導の視点」

講師:県立特別支援学校栄養教諭

◯講話「食事に介助が必要な子の摂食指導について」

講師:県立特別支援学校教諭

受講後の、受講者の声です。(以下、原文ママ)

・「1日目、リモートでの授業にして頂いたことで、コロナ禍でもより実践的な技術を学ぶことができて大変勉強になりました。」

・「講義にて摂食や嚥下についてわかりやすく説明してくださり、実際に食べることを通じて普段摂食指導で悩んでいる部分が少しずつ解決することができました。」

・「栄養士さんから他の学校の取り組みを知れて保育園でも生かしていきたい。絵本メニューとのコラボが印象的でした。」

・「他学校の給食時についての実情や給食形態を知ることができました。また、実際に補助食器を触らせていただいたり、実演では講師の先生でやっていただいたり、なぜ補助具が必要など、また、支援の必要性や目標までの子供の観方ととてもたくさんのことを学ぶことができました。」

今年度は、第1回目はオンライン、第2回目は対面での研修となりました。摂食指導に係り、医師、栄養教諭、教諭それぞれの視点から具体的な事例を基にした御講義等をいただき、有意義な2日間となりました。

発達障害のある子の指導研修2

7月29日(金)、発達障害のある子の指導研修2ー姿勢の保持が苦手・じっとしていられない・不器用さのある子の指導ー1組が行われました。講義等の内容は以下のとおりです。

◯講義・演習 「感覚統合の視点から見た困難さの理解」

◯講義・演習 「運動能力を育てる指導のアイディア」

講師:横浜市北部地域療育センター 作業療法士 松本 政悦 氏

受講後の受講生の声です。(以下、原文ママ)

・「児童の困難さを擬似体験することで、共感的理解ができたように感じます。」

・「先生のお話をお聞きし、これはあの子の行動と似ているな、この行動はこういう意味があったのか!!と、自分が今関わっている子どもたちの事を思い浮かべながら研修に参加させていただきました。」

・「具体的な児童への指導法をたくさん教えて頂いたので、夏休みが明けたら、挑戦したいです。児童理解にもつながる話をたくさんしていただき、勉強になりました。」

発達障害のある子の指導についての視点や理論、事例などが、各所属での今後の指導の一助となれば幸いです。

特別支援教育の体育指導研修

◯講義 「アダプテッド・スポーツの基本的な考え方について」

〇会場 千葉県総合スポーツセンター(スポーツ科学センター)

◯講義・実技演習 「アダプテッド・スポーツ体験型研修」

受講後の受講生の声です。

・「アダプテッド・スポーツについての説明が大変分かりやすく、どの校種にも今後必要な考え

だということが印象に残った。また、どのような実践が有効であるか、グループで話し合いながら

実技研修を行えたことがとてもよかった。」

・「子供の運動発達特性のパターンを考えながら行う実技は大変参考になった。研修の機会がなければ

学べないことだったので貴重な機会だった。」

講師からは、アダプテッド・スポーツの考え方を意識して、子供たちの反応や運動発達の段階に応じて活動内容を見直す姿勢が重要であることを御講義いただきました。

受講生には、この研修で学んだことを、各所属での体育の実践に生かしていってほしいと思います。

第2回 若い教師のためのあすなろ塾

・期 日 令和4年6月25日(土)

・研修テーマ1 「ユニバーサルデザインの授業づくり・学校づくり」

・研修テーマ2 「プログラミング教育の実際」

講師・千葉県総合教育センター 小池 俊和 研究指導主事

研修の様子 1 研修の様子2 研修の様子 3

・受講生の声

「ユニバーサルデザインは分かりやすいので、特別支援の児童だけでなく、

日常的に使っていきたいです。」

「特別な支援を要する生徒のその行動の背景をしっかり考え、対応することを学んだので、

今後に生かしていきたいです。」

「明日からの授業で活用できる内容でした。ありがとうございました。」

「家庭科でもプログラミング的思考を身に着けられることを知りました。」

「小学校等でどのようなプログラミング教育を受けて高等学校に入学してくるのか

知ることができました。」

第2回 中堅教員サポート塾

第2回 中堅教員サポート塾

暑い日が続く中、県内各地の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校から先生方14名が集まり、

第2回中堅教員サポート塾が行われました。

・期 日 令和4年6月25日(土)

・研修テーマ1 「クラウドの活用について」

講師:千葉県総合教育センター 長 孝幸 研究指導主事

・研修テーマ2 「ユニバーサルデザインの授業づくり・学校づくり」

講師:千葉県総合教育センター 山中 暢厳 研究指導主事

講座の様子1 講座の様子2

「クラウドについては、小テストやアンケート調査等に活用していきたいです。また、ユニバーサルデザインに

ついては、自分でできることを改めて検討していきたいです。」

「クラウドの活用に関しては、実演方式で、実際に操作することができて分かりやすかったです。ユニバーサル

デザインについて、改めて児童生徒の自己肯定感を大切にした指導をしていきたいと思いました。」

「学校には、特別な支援が必要な児童がいます。今回の講義でも様々な事例をあげていただきました。

児童一人一人に合った支援に生かしていきたいです。」

「特に特別支援教育に関わる講義は、具体的な例を交えての内容で分かりやすく、勉強になりました。

Teamsを使った質問等も積極的に活用していきたいと思います。」

「定期的に知識をアップデートし、教員としての資質向上に励むべきだと再認識しました。」

「自分の授業実践だけではなく、校内研修を通して全職員で共通理解を図り、よりよい教育活動に

努めていきたいです。」

知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント研修

6月17日(金)、知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント研修ー各教科等や「合わせた指導」の指導内容の設定ーが行われました。講義・演習等の内容は以下のとおりです。

・講義「知的障害教育における教育課程と学習評価」

・演習「各教科等や『合わせた指導』の指導内容の設定ー『お助けツール』の作成を通してー」

講師:県立特別支援学校教諭

講座の様子

受講後の、受講生の声です。

・「講義がとても分かりやすく、明日からすぐに勤務校での実践に生かせる内容だった。」

・「具体的な指導方法や教材の活用の仕方などが参考になった。多様な視点をもって、教材の活用に努めたい。」

・「実際に『お助けツール』を使って研修ができてよかった。『お助けツール』によって指導の根拠がはっきりし、単元を設定するのに役立つと感じた。」

研修で使用した「知的障害教育課程のお助けツールー実態把握から学習評価までー」は、こちらからダウンロードすることができます。ぜひ御活用ください。

本研修の内容を、児童生徒の個別の指導計画作成や学習評価などに役立てていただけると幸いです。

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

・「マンガで見る学校生活から就業までの子育て」(対面及びZoomによるオンラインを併用して実施)

講演の様子

受講後の、受講者の声です(以下、原文ママ)。

・「発達障害当事者とその御家族の思いを伺うことができ、関わる者として指導や支援の在り方について見直すことができた。」

・「就職に関する話を聞き、発達障害のある方の働く可能性の広がりを改めて認識することができた。」

・「親として毎日試行錯誤している中、講師自身の具体的な実体験を聞くことができてよかった。」

発達障害のあるお子さんへの療育や指導・支援について、多角的な視点から考える一助となれば幸いです。

なお、11月26日(土)には、休日開放事業 教育講演会において、「地域共生社会を目指して」という題で講演を行う予定です。詳細はこちらを御覧ください。

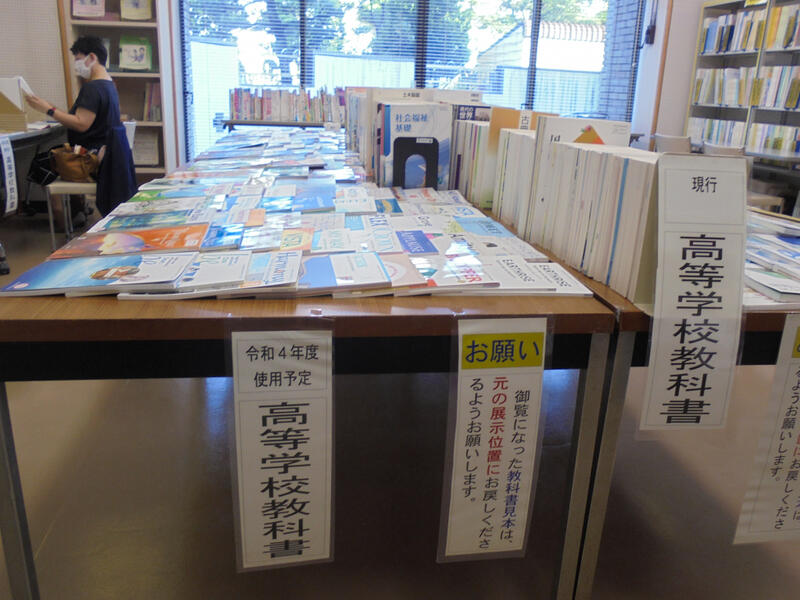

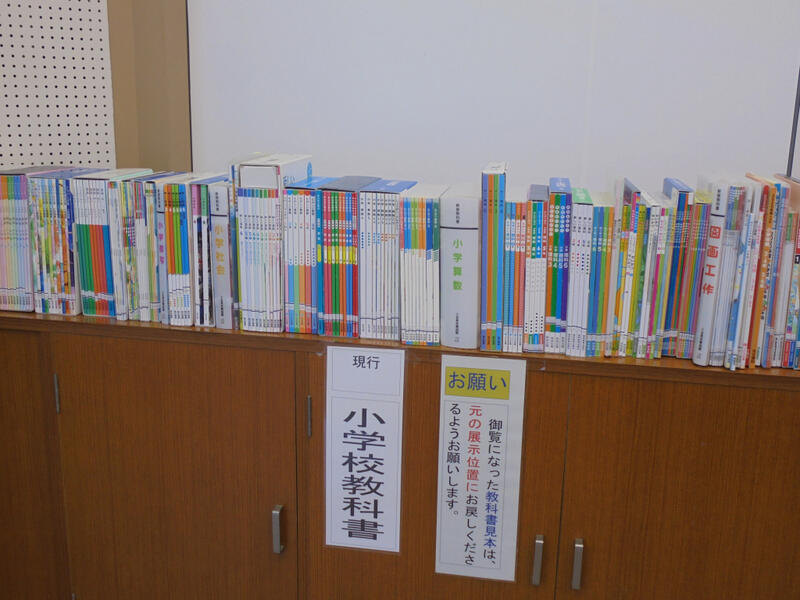

教科書展示会

展示期間 6月10日(金)から6月27日(月)【土・日曜日休館】※終了しました。

※6月11日(土)、25日(土)は開館

展示時間 午前9時から午後4時45分まで(11日、25日は午後4時30分まで)

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは、R4 教科書展示会の御案内(HP掲載用).pdfをご覧ください。

高等学校教科書 小学校教科書 中学校教科書 附則九条図書

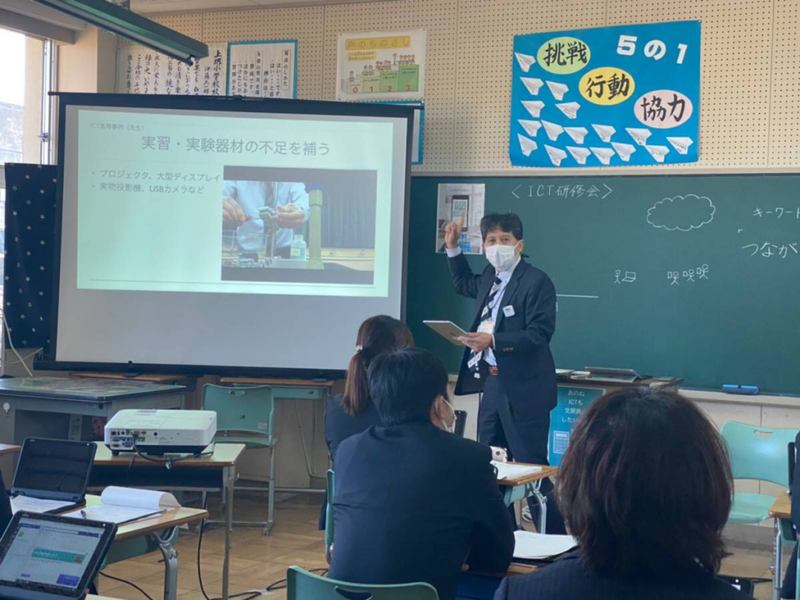

横芝光町立上堺小・白浜小・日吉小 合同ICT活用研修会

3月3日(木) ICT活用研修の講師として、横芝光町立上堺小学校に行ってきました。今回は、上堺小、白浜小、日吉小の3校合同の研修会でした。内容は「1人1台端末活用」についての講義と演習です。

講義では、情報活用能力の育成やGIGAスクール構想、ICT活用場面の説明等、授業改善を意識してICTを活用していくことの必要性について考えました。

演習では、Microsoft Teamsの機能のデモンストレーションを見たり、実際に体験したりしながら、授業での活用方法や子供たちとのコミュニケーションの取り方などのイメージをもちました。

参加された先生方からは、

「早速できることからチャレンジしていきたいと思います。まずはやってみるを大切にしていきたいです。」

「学校で使ってみたい内容ばかりでした。改めて学ぶ場面がなければ、じっくりと学ぶことのない内容でもあります。大変勉強になりました。」

「苦手意識が強かったのですが、実際に操作してみて、楽しそうという思いをもつことができました。」

「子供たちがより分かりやすく、そして、自分を表現しやすくなるように活用していきたいです。」

といった感想をいただきました。

当センターカリキュラム開発部メディア教育担当では、教職員向けの講習会・研修会の講師を承っています。詳しくはこちらをご覧ください。

横芝光町立光小学校 校内研修

2月3日(木) ICT活用実践研修の講師として、横芝光町立光小学校に行ってきました。研修の内容は、「1人1台端末活用」へ向けての講義と演習です。

講義では、児童がこれからどのような社会で生きていくのかを念頭におきながら、情報活用能力が学習基盤とされたことやGIGAスクール構想で1人1台端末が整備されたことの背景から、日々の子供たちの学びのために、何が必要かを考えました。

演習では、Microsoft Teamsの機能を実際に体験しながら、授業での活用例や協働的な学びをひきおこす方法を考え、実践しました。また、Teamsでのオンライン授業を想定して、朝の会をオンラインで実践したり、授業での黒板の見え方を考えたりしました。途中、接続等のトラブルもありましたが、温かい雰囲気の中、トラブル時の対応を考えるチャンスにもなりました。

参加された先生方からの感想です。

・「冒頭のお話には、焦りを感じました。日々、アップデートしなければと思いました。」

・「トラブルはよくあることなので、その時の臨機応変な対応の仕方も学習することができました。」

・「苦手な私でもわかりやすく教えてくださってありがとうございました。」

・「まずは、無理矢理でもICTを授業などで使わないといけないと思いました。難しいから・・や環境が・・などと言い訳をせずとりあえず使ってみることが大事だと思いました。」

・「自分ができそうな教科や単元からチャネルを作り、より協働的な学習ができるように取り組んでいきたいと思いました。また、オンライン学習の時のやり方として投稿と映像の併用で生かしていけると思いました。」

横芝光町立光中学校 校内研修

同日、同じ内容の研修を八千代市立勝田台中学校でも行いました。参加された先生方からの感想です。

新任主幹教諭研修

講話・演習・班別協議の内容は以下のとおりです。

・「校内の人間関係づくり(コーチングの技法を活用して)」 県子どもと親のサポートセンター所員

・「障害のある子と障害のない子が共に学ぶことの追究(交流及び共同学習)」県総合教育センター所員

・「教員の資質能力向上のための能動的自立研修」 県総合教育センター所員

・「主幹教諭としての実践の成果と課題(課題別)」 県総合教育センター所員

・「教職員とよりよいコミュニケーションをとっていくために、コーチングの技法を活用していきたい。」

・「コミュニケ―ションの役割演技では、自身の話し方や聞き方など反省すべき点が見つかった。」

・「主幹教諭としての役割が明確になった。他校の優れた実践等を今後の取組に生かしていきたい。」

本研修で学んだことを生かして、適切な学校運営や特色ある教育活動を推進していただけると幸いです。

「チーム学校」リーダー研修

講話・演習・班別協議の内容は以下のとおりです。

・「学校組織マネジメントの考え方・進め方」 独立行政法人教職員支援機構(NITS)特別研修員

・「チーム学校に向けて」・各自の実践発表 講師:教育NPOちば職員・県総合教育センター所員

・「SWOT分析の手法を学んだことで、課題解決に向けての方策の導き方を整理することができた。」

・「組織マネジメントについての講話・演習では、自校の現状分析について見直すことができた。」

・「違う校種、違う役職の方とレポートをもとに協議できたことは大変貴重で、各校の実態を知ることができただけでなく、様々なことを見直すきっかけになった。」

学校管理職等として、経営能力や危機管理能力の一層の向上を図り、併せて地域とともに歩む特色ある学校づくりを推進していただけると幸いです。

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ