センターだより

幼稚園等初任者研修

第4回研修では、以下の内容で講話・演習・班別協議が行われました。

・「さわやかマナーと心配り(接遇の在り方)」(講話・演習)

株式会社エム・アイ・エス・インターナショナル 畠山 直美 氏

・「千葉県の教育施策」(講話) 企画管理部教育政策課教育立県推進室推進班長

・「先輩の実践に学ぶ」(講話)・「実践報告、振り返り、課題解決」(班別協議)

講師:市町村立幼稚園等の園長、教諭等 市町村立教育委員会指導主事 幼児教育アドバイザー

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「『笑顔の力』について学んだ。マスクをしている中でも大切にしていきたい。」

・「県の教育施策では、子供たちの自己肯定感を高めることの大切さを学んだ。」

・「班別協議では、今、保育をしていて困ったり悩んだりしていることを共有できたり、講師の先生にアドバイスをいただけたりして良かった。」

県内の多くの仲間と出会い、協議し、自身の実践を振り返ることができたことと思います。学んだことを生かし、よりよい実践につなげていただくことを期待しております。

高等学校初任者研修

第3回研修では、以下の内容で講話・演習・協議が行われました。

・「学校教育相談の基本」(講話・演習) 子どもと親のサポートセンター研究指導主事

・「今後の研修にむけて」(演習) 総合教育センター所員

・「生徒への接し方(ほめ方・しかり方)」(協議) 公立学校教員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「日頃から生徒が相談しやすい雰囲気をもつことを大切にし、他の教職員と連携をとっていきたい。」

・「教育相談のロールプレイングを通して、生徒の言葉や態度に表れている気持ちを考えることができた。」

・「生徒への接し方では、生活班の先生方の体験を共有して協議することができて良かった。」

生徒一人一人に対して、きめ細かく対応していくために、本研修で学んだことを生かしていただくことを期待しております。

特別支援学校初任者研修

第3回研修では、以下の内容で講話・演習・実技が行われました。

・「今の教員に求められるもの」(講話) 総合教育センター所員

・「学級経営ー保護者との関係づくりー」(講話・演習) 総合教育センター所員

・「能動的自立研修」(講話・演習) 総合教育センター所員

・「情報教育の推進 ICTと情報化社会/タブレット端末の活用」(講話・実技) 総合教育センター所員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「初任者として、今の自分にできることは何かを考え、子供たちを支援していきたい。」

・「保護者との信頼関係を築くうえで、具体的な接し方を学ぶことができて良かった。」

・「子供たちの支援やコミュニケーションのツールとして、効果的なアプリケーションがあることを知った。積極的に活用したい。」

初任者として不安もあるかと思いますが、仲間と共に多くのことを学び、子供たちの成長につなげていくことを期待しております。

第1回千葉県総合教育センター懇談会

令和2年度第1回千葉県総合教育センター懇談会を6月18日(木)に開催しました。

この懇談会は、「本センターの主要事業の目標及びその実現のための具体的な取組について説明し、理解と助言を得ること」を目的として実施しています。

本センターの4つの主要事業である「調査研究事業」「研修・能力開発事業」「学校支援事業」「教育相談事業」について、委員の皆様から貴重な御意見をいただきました。今後のセンター事業運営に生かしてまいります。

令和2年度センター懇談会委員及び、懇談会で出された意見や感想につきましては、センター懇談会概要をご覧ください。

参加された懇談会委員

所長挨拶 説明をする所員の様子

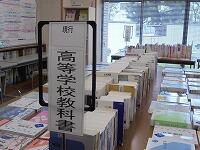

教科書展示会を開催 (終了しました)

(令和2年度の展示会は終了しました)

小・中学校で使用される教科書や、特別支援教育で使用される教科書を展示しています。

また、展示室中央には、高等学校用教科書も展示しています。

各学校で使用される教科書を、ぜひお手に取って御覧ください。

展示期間 6月12日(金)から7月1日(水)【土・日曜日休館】

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは、令和2年度教科書展示会の御案内.pdfをご覧ください。

令和3年度使用予定 現行小学校教科書 現行高等学校教科書 現行附則九条図書

中学校教科書

学校の情報環境整備に関する千葉県説明会

・「千葉県のICT環境の現状等について」 県教育委員会

・「最新情報の説明、事前質問への回答、質疑応答」(Skypeによる遠隔説明)

文部科学省初等中等教育局 情報教育・外国語教育課 環境整備担当 専門職 松本 修 氏

・「学習用端末についての説明(自由参加)」 民間企業

説明会の様子

国が進める1人1台端末及び校内LANの整備が、本県内の市町村でも、この機を逃すことなく進むことを祈念いたします。

高等学校初任者研修・閉講式

・「総合的な探究の時間の考え方」 教育振興部学習指導課指導主事

・「高等学校における道徳教育の推進」 教育振興部学習指導課指導主事

・「協働性と組織貢献」 総合教育センター所員

・「初任者研修の振り返りと2年目へ向けての課題設定」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

閉 講 式 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「道徳教育の推進で学んだことを校内の研究授業に生かしたい。」

・「充実した内容の講義や、同期との協議・異校種交流などの中でたくさんのことを学んだ。」

・「子供たちの成長に少しでも貢献できるよう、初任研で学んだことを生かしていきたい。」

・「千葉県の教育を担う一員として、今後も「学び続ける教師」という意識を持ち、一層励んでいきたい。」

閉講式では、当センター所長から、新学習指導要領の趣旨を踏まえて、探究的な活動の充実の必要性等について挨拶がありました。また、受講生代表から、「生徒のために自分ができる最善は何か常に考え、初任者一同支え合って千葉県教育の明るい未来を築いてまいります。」との力強い誓いの言葉がありました。

特別支援学校初任者研修・閉講式

・「未来の障害者ーAIと障害者の可能性ー」

一般財団法人スマート インクルージョン推進機構 竹村 和浩 代表理事

・「これからの特別支援教育を考える」 明星大学 中田 正敏 客員教授

研 修 の 様 子

閉 講 式 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「ICT機器の発達に伴って、様々な教材や支援具が考案されていることを知った。活用するのが楽しみになった。」

・「他校の先生方と1年間を振り返り、今後の目標などを意見交換することができた。」

・「初任者として1年間で学んだ気持ちを忘れず、自ら学ぶ姿勢を大切にしていきたい。」

閉講式では、教育振興部特別支援教育課 酒井昌史課長から特別支援教育の充実・発展を踏まえて挨拶がありました。また、受講生代表から、「感謝の気持ちを忘れず、これからの教育の中核を担う人材に成長し、千葉県の特別支援教育を担っていきます」との力強い誓いの言葉がありました。

自立活動推進者育成研修

第1回 6月11日(火)

・「自立活動の指導に関する現状と課題」 県立桜が丘特別支援学校校長

第2回 7月25日(木)

・「新学習指導要領における自立活動について」 日本体育大学 長沼 俊夫 教授

第3回 12月4日(水)

・「自立活動の推進に関する各自の取組について(研究協議・発表)」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「自立活動を見直す機会になった。自分の取組について深く考える1年となり、勉強になった。」

・「学んだことや、他校の取組を自校で紹介するなどして、実践につなげていきたい。」

・「自校の自立活動を推進できるように、情報提供や校内研修の実施など、自分から積極的に行動していきたい。」

新学習指導要領の趣旨を踏まえ、各校において自立活動に対する校内の体制づくりや、指導内容の一層の充実が図られることを祈念いたします。

休日開放事業ー特別支援教育講演会ー

・「共生社会の形成に向けてーIPC公認教材『I`mPOSSIBLE(アイムポッシブル)』を使ったパラリンピック教育の推進―」

講師:日本財団パラリンピックサポートセンター プロジェクトマネージャー マセソン 美希 氏

講 演 会 の 様 子

講演会後の参加者の声です。

・「パラリンピック教育についての基本的な考え方を知ることができた。」

・「長野パラリンピック出場や、カナダの公立小学校勤務の経験など、講師の実体験を踏まえた熱心な話が、大変勉強になった。」

・「一人の人間として、意識を変えることが大切だと感じた。」

講演会終了後も、参加者から前向きで熱心な質問が続きました。マセソン氏の一つ一つの質問に丁寧に答える姿が深く胸に残りました。

新任校長研修(第3回)及び閉講式

・「ICTを活用した授業展開(アクティブ・ラーニング)」 総合教育センター所員

【小・中学校】 ・「学校事務について」 公立小学校事務長

【高・特別支援学校】・「教育施設(教育財産)管理について」 企画管理部教育施設課副課長

・「財務管理について」 企画管理部財務課財務指導室長

・「グローバル人材の育て方・喫緊課題への対応・LGBTの受け止め方(3者対談)」

元大学教授(松戸徳川家第三代当主)徳川 文武 氏

NPOすこたんソーシャルサービス代表 伊藤 悟 氏

亜細亜大学特任教授 大久保 俊輝 氏

・「私の学校経営『今求められる学校経営上の課題と校長の役割』(班別協議)」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「実際にPCを操作し、プログラミングを体験できて良かった。」

・「学校事務では、当たり前のことを当たり前に行うことが不祥事防止につながると思った。事務職員と管理職の連携を図っていきたい。」

・「グローバル人材育成のために、『人権』を日頃から大切にしていきたいと思った。」

・「新任校長として、様々な視点から貴重な研修の機会をいただいた。今後も学び続け、緊張感を持って学校経営に努めたい。」

閉講式では当センター所長から、新学習指導要領への対応や、自校の改革推進等について挨拶がありました。本研修を学校経営にお役立ていただき、より一層ご活躍されることを祈念いたします。

新任主幹教諭研修(第3回)及び閉講式

・「校内の人間関係づくり(コーチングの技法を活用して)」

子どもと親のサポートセンター研究指導主事

・「障害のある子と障害のない子が共に学ぶことの追究(交流及び共同学習)」総合教育センター所員

・「主幹教諭としての実践の成果と課題(班別協議)」 総合教育センター所員

・「教員の資質能力向上のための能動的自立研修」 総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「コーチングの技法は、子供や職員とよりよいコミュニケーションを取っていくために大変参考になった。」

・「ユニバーサルデザインの様々な工夫や合理的配慮事例集の活用など具体的な事例を知ることができた。」

・「班別協議では業務の改善や災害への対応など、各校の取組を話し合うことができて良かった。」

閉講式では当センター次長から、研修のまとめと展望について挨拶がありました。主幹教諭として、本研修を生かし、適切な学校運営や特色ある教育活動を推進されることを祈念いたします。

「チーム学校」リーダー研修

・「学校組織マネジメントの考え方・進め方」

独立行政法人教職員支援機構つくば中央研修センター研修プロデューサー 吉田 尚史 氏

・「カリキュラム・マネジメントの取組と課題(班別協議)」

特定非営利活動法人教育NPOちば所員、総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「ビジョンを示すことと、PDCAサイクルによる改善・変化が必要であることを実感できた。」

・「地域人材の従来の考え方を変えるということを聞き、違った視点で学校経営を考えることができた。」

・「異校種、他地域の先生との協議や情報交換は大変有意義であった。」

「チーム学校」としての力を高め、地域とともに歩む特色ある学校づくりを推進していただくことを期待しております。

千葉県児童生徒・教職員科学作品展表彰式

令和元年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の表彰式が、11月6日(水)に本センター大ホールで行われました。

式典では、千葉県知事賞をはじめとした特別賞や優秀賞、優良賞、奨励賞、学校賞などを受賞した200名近い児童生徒及び教職員に、賞状及びトロフィー等が授与されました。受賞者の晴れやかな笑顔が、秋空の下輝いていました。

審査員の講評では、「作品に関わった多くの人に受賞した喜びを伝えてほしい。」「どの作品も自然に触れたり慣れ親しんだりする様子がうかがえ、関心や意欲をもってかかわり、その中から出てきた疑問を解決していて素晴らしい。」「好奇心を更に高めて、来年度も素晴らしい作品にしてほしい。」等のお話がありました。

なお、本年度の受賞作品の中から工夫作品29点と科学論文13点が全国展に出品されます。

受賞者の様子 講評 会場の様子

令和元年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の受賞者一覧等はこちらからご覧ください。

中堅教諭等資質向上研修(中学校教諭)

・「校務を推進する企画力(カリキュラム・マネジメントの実践)」

千葉大学教育学部 天笠 茂 特任教授

・「教員としての倫理観の高揚(教員の身分と服務)」 教育振興部教職員課管理主事

・「保護者との信頼関係づくり(人権・いじめ対応を含む)」 教育振興部児童生徒課指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「『目的なくして改革なし』という講師の言葉が心に残った。学校全体のことを踏まえ、自分のできることを考えていきたい。」

・「目指す生徒像実現に向けて、以前のやり方を踏襲するのではなく、カリキュラム・マネジメントに取り組んでいきたい。」

・「生徒の行動の背景をしっかりと考え、信頼関係づくりに努めていきたい。」

中堅教諭としての資質・能力の向上に努め、職場の活性化や若手教員への助言・指導等、積極的に校務推進に参画していただくことを期待しております。

主幹教諭研修

・「業務改善について1」ー校務のICT化を推進する工夫と実際ー 公立小学校校長

・「業務改善について2」ー学校における働き方改革の工夫と実際ー 教育振興部教職員課管理主事

・「業務改善について3」ー他校の実践に学ぶー

県立高等学校教頭、県立盲学校教頭、県立特別支援学校教頭

総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「ICTの活用が業務改善に大きくつながることが分かった。個人としても学校としても活用したい。」

・「講師の方の、事務仕事は『効率』、子供に関わることは『能率』という話が印象に残った。限られた時間でいかに子供と向き合っていくか、考えていきたい。」

・「班別協議では、他校の様々な実践を学んだ。自校の課題に生かしていきたい。」

主幹教諭として学校運営に参画し、教員の業務改善についてより一層推進していただくことを期待しております。

高等学校におけるALの視点にたった授業づくり研修

9月18日、高等学校におけるALの視点にたった授業づくり研修が行われました。本研修の対象は、本センターが指定した高等学校から推薦された高等学校教員60名です。以下の内容で講義・講話・演習・協議が行われました。

・「授業改善の視点」 県教育振興部学習指導課指導主事

・「高等学校授業ライブラリの活用について」 県総合教育センター所員

・「指導案検討<班別協議><全体協議>」 県総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「生徒に身に付けさせるべき能力について確認できた。ALの様々な手法を授業に生かしていきたい。」

・「高等学校授業ライブラリの、学習活動の動画やワークシートなど今後活用していきたいと思った。」

・「他校の取組を知ることができて良かった。実践したい内容も多く、実り多い協議となった。」

本研修で学んだことを生かし、指導力の向上、授業改善に結び付けていただくことを期待しております。当センターコンテンツ高等学校授業ライブラリについて、ぜひご活用ください。

プログラミングデーinちば2019

・「プログラミング教育の意義について」 放送大学 中川 一史 教授

・「校内で推進していく手立て」 県総合教育センター所員

・「プログラミング体験研修(Scratch)」 県総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「校内研修の進め方、授業の進め方を動画で分かりやすく学べた。校内での実践につなげたい。」

・「プログラミング教育の意義がよくわかり、授業に対するイメージをもつことができた。」

・「プログラミング体験は本当に楽しかった。授業を行うのが楽しみになった。」

来年度から、小学校で必修化されるプログラミング教育について、各校の中心として実践を推進していただければ幸いです。 当センターコンテンツ「はじめてのプログラミング授業ガイドビデオ」についてもご活用ください。

小学校外国語科・外国語活動研修

・「1ユニットの単元計画と指導の実際」・「教材を活用した具体的な指導方法」

・「1ユニットの単元計画の作成/マイクロ・ティーチングの準備」

・「模擬授業」 講師:公立小学校教員

・「小学校教諭に期待することー外国語教育の観点からー」 敬愛大学国際学部国際学科 向後 秀明 教授

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「講師の方から様々な授業アイディアを学んだ。外国語に積極的にチャレンジしていきたい。」

・「マイクロ・ティーチングでは、授業づくりのヒントや資料の使い方をたくさん学ぶことができた。」

・「苦手意識があったが、『やってみると楽しい』と思った。今後の授業に生かしていきたい。」

外国語によるコミュニケーション能力は、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定されています。子供たちが外国語に慣れ親しめるよう、教材を効果的に活用し、よりよい実践へとつなげていただくことを期待しております。

ユニバーサルデザインの視点を踏まえた授業づくりや学級づくり研修

・「ユニバーサルデザインの視点を踏まえた学級経営の在り方について」

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 滑川 典宏 主任研究員

・「通常の学級におけるユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや学級づくりの実際」

・「ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりや学級づくりで担当としてできること」

市町村教育委員会指導主事

公立小・中学校教員/県立高等学校教員

県総合教育センター所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「子供の視点で考え、子供を大事にした授業実践、学級経営をしていきたい。」

・「『なくてはならない支援』と『あると便利な支援』について具体的な実践例を学べてよかった。」

・「どの校種にも共通して大切な視点を学んだ。異校種の先生との情報交換の場は有意義だった。」

本研修で学んだことを生かし、子供たちの「わかる」「できる」授業づくりや学級づくりを推進していただくことを期待しております。

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ