センターだより

第2回 若い教師のためのあすなろ塾

・期 日 令和4年6月25日(土)

・研修テーマ1 「ユニバーサルデザインの授業づくり・学校づくり」

・研修テーマ2 「プログラミング教育の実際」

講師・千葉県総合教育センター 小池 俊和 研究指導主事

研修の様子 1 研修の様子2 研修の様子 3

・受講生の声

「ユニバーサルデザインは分かりやすいので、特別支援の児童だけでなく、

日常的に使っていきたいです。」

「特別な支援を要する生徒のその行動の背景をしっかり考え、対応することを学んだので、

今後に生かしていきたいです。」

「明日からの授業で活用できる内容でした。ありがとうございました。」

「家庭科でもプログラミング的思考を身に着けられることを知りました。」

「小学校等でどのようなプログラミング教育を受けて高等学校に入学してくるのか

知ることができました。」

第2回 中堅教員サポート塾

第2回 中堅教員サポート塾

暑い日が続く中、県内各地の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校から先生方14名が集まり、

第2回中堅教員サポート塾が行われました。

・期 日 令和4年6月25日(土)

・研修テーマ1 「クラウドの活用について」

講師:千葉県総合教育センター 長 孝幸 研究指導主事

・研修テーマ2 「ユニバーサルデザインの授業づくり・学校づくり」

講師:千葉県総合教育センター 山中 暢厳 研究指導主事

講座の様子1 講座の様子2

「クラウドについては、小テストやアンケート調査等に活用していきたいです。また、ユニバーサルデザインに

ついては、自分でできることを改めて検討していきたいです。」

「クラウドの活用に関しては、実演方式で、実際に操作することができて分かりやすかったです。ユニバーサル

デザインについて、改めて児童生徒の自己肯定感を大切にした指導をしていきたいと思いました。」

「学校には、特別な支援が必要な児童がいます。今回の講義でも様々な事例をあげていただきました。

児童一人一人に合った支援に生かしていきたいです。」

「特に特別支援教育に関わる講義は、具体的な例を交えての内容で分かりやすく、勉強になりました。

Teamsを使った質問等も積極的に活用していきたいと思います。」

「定期的に知識をアップデートし、教員としての資質向上に励むべきだと再認識しました。」

「自分の授業実践だけではなく、校内研修を通して全職員で共通理解を図り、よりよい教育活動に

努めていきたいです。」

知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント研修

6月17日(金)、知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント研修ー各教科等や「合わせた指導」の指導内容の設定ーが行われました。講義・演習等の内容は以下のとおりです。

・講義「知的障害教育における教育課程と学習評価」

・演習「各教科等や『合わせた指導』の指導内容の設定ー『お助けツール』の作成を通してー」

講師:県立特別支援学校教諭

講座の様子

受講後の、受講生の声です。

・「講義がとても分かりやすく、明日からすぐに勤務校での実践に生かせる内容だった。」

・「具体的な指導方法や教材の活用の仕方などが参考になった。多様な視点をもって、教材の活用に努めたい。」

・「実際に『お助けツール』を使って研修ができてよかった。『お助けツール』によって指導の根拠がはっきりし、単元を設定するのに役立つと感じた。」

研修で使用した「知的障害教育課程のお助けツールー実態把握から学習評価までー」は、こちらからダウンロードすることができます。ぜひ御活用ください。

本研修の内容を、児童生徒の個別の指導計画作成や学習評価などに役立てていただけると幸いです。

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

・「マンガで見る学校生活から就業までの子育て」(対面及びZoomによるオンラインを併用して実施)

講演の様子

受講後の、受講者の声です(以下、原文ママ)。

・「発達障害当事者とその御家族の思いを伺うことができ、関わる者として指導や支援の在り方について見直すことができた。」

・「就職に関する話を聞き、発達障害のある方の働く可能性の広がりを改めて認識することができた。」

・「親として毎日試行錯誤している中、講師自身の具体的な実体験を聞くことができてよかった。」

発達障害のあるお子さんへの療育や指導・支援について、多角的な視点から考える一助となれば幸いです。

なお、11月26日(土)には、休日開放事業 教育講演会において、「地域共生社会を目指して」という題で講演を行う予定です。詳細はこちらを御覧ください。

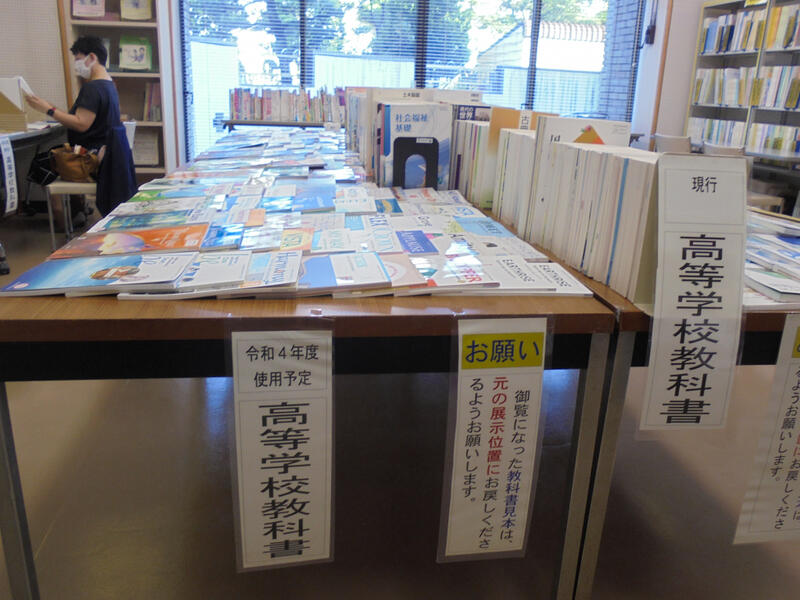

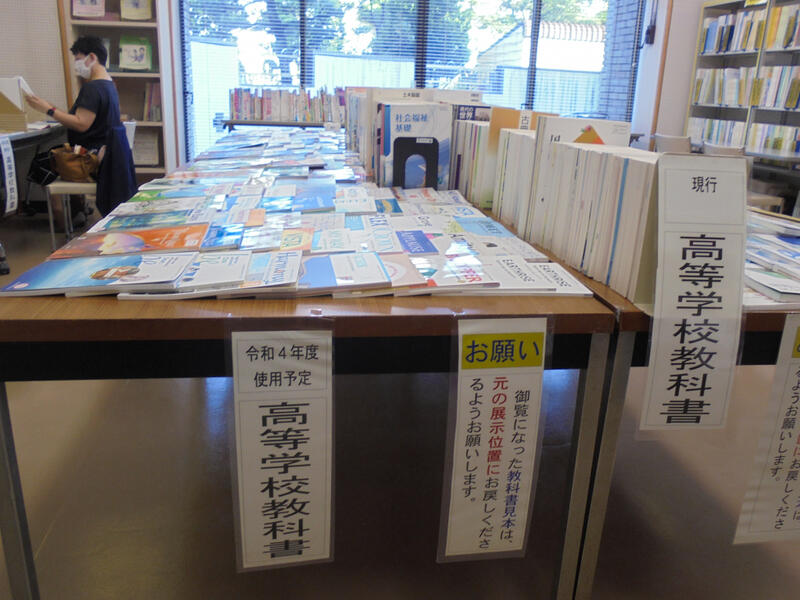

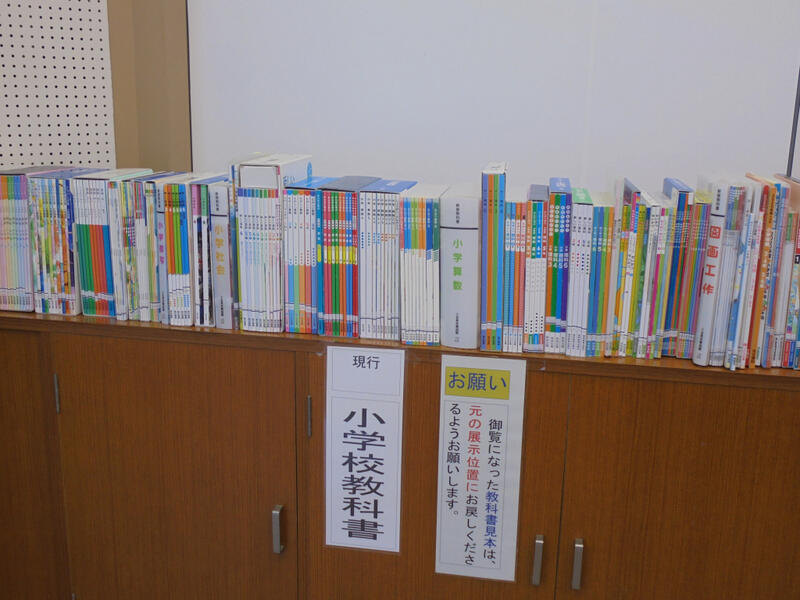

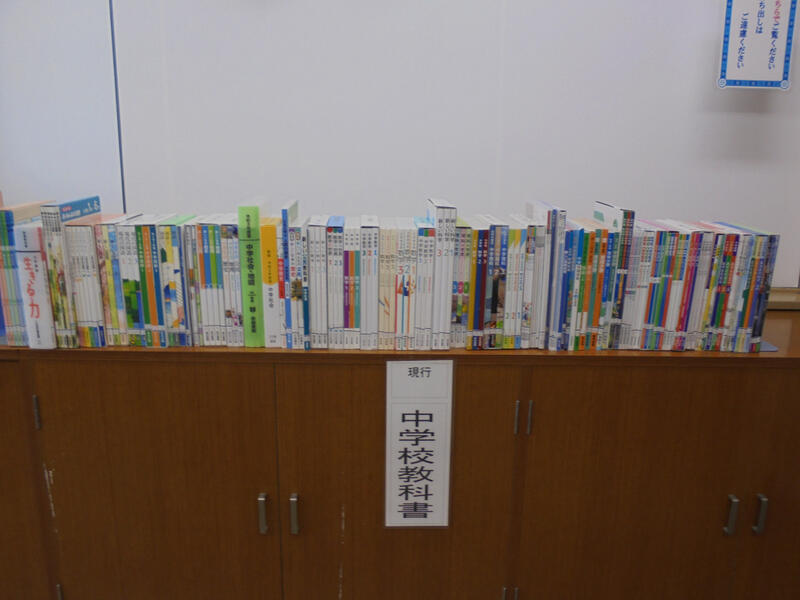

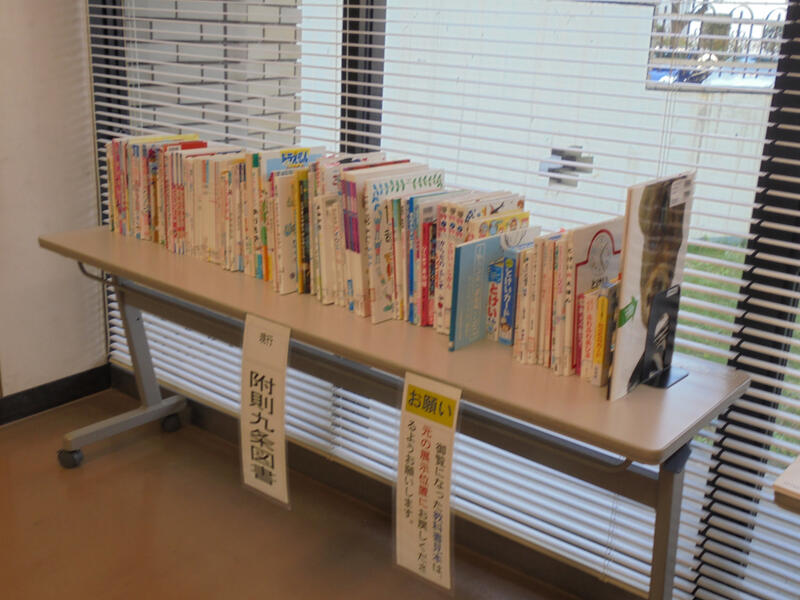

教科書展示会

展示期間 6月10日(金)から6月27日(月)【土・日曜日休館】※終了しました。

※6月11日(土)、25日(土)は開館

展示時間 午前9時から午後4時45分まで(11日、25日は午後4時30分まで)

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは、R4 教科書展示会の御案内(HP掲載用).pdfをご覧ください。

高等学校教科書 小学校教科書 中学校教科書 附則九条図書

横芝光町立上堺小・白浜小・日吉小 合同ICT活用研修会

3月3日(木) ICT活用研修の講師として、横芝光町立上堺小学校に行ってきました。今回は、上堺小、白浜小、日吉小の3校合同の研修会でした。内容は「1人1台端末活用」についての講義と演習です。

講義では、情報活用能力の育成やGIGAスクール構想、ICT活用場面の説明等、授業改善を意識してICTを活用していくことの必要性について考えました。

演習では、Microsoft Teamsの機能のデモンストレーションを見たり、実際に体験したりしながら、授業での活用方法や子供たちとのコミュニケーションの取り方などのイメージをもちました。

参加された先生方からは、

「早速できることからチャレンジしていきたいと思います。まずはやってみるを大切にしていきたいです。」

「学校で使ってみたい内容ばかりでした。改めて学ぶ場面がなければ、じっくりと学ぶことのない内容でもあります。大変勉強になりました。」

「苦手意識が強かったのですが、実際に操作してみて、楽しそうという思いをもつことができました。」

「子供たちがより分かりやすく、そして、自分を表現しやすくなるように活用していきたいです。」

といった感想をいただきました。

当センターカリキュラム開発部メディア教育担当では、教職員向けの講習会・研修会の講師を承っています。詳しくはこちらをご覧ください。

横芝光町立光小学校 校内研修

2月3日(木) ICT活用実践研修の講師として、横芝光町立光小学校に行ってきました。研修の内容は、「1人1台端末活用」へ向けての講義と演習です。

講義では、児童がこれからどのような社会で生きていくのかを念頭におきながら、情報活用能力が学習基盤とされたことやGIGAスクール構想で1人1台端末が整備されたことの背景から、日々の子供たちの学びのために、何が必要かを考えました。

演習では、Microsoft Teamsの機能を実際に体験しながら、授業での活用例や協働的な学びをひきおこす方法を考え、実践しました。また、Teamsでのオンライン授業を想定して、朝の会をオンラインで実践したり、授業での黒板の見え方を考えたりしました。途中、接続等のトラブルもありましたが、温かい雰囲気の中、トラブル時の対応を考えるチャンスにもなりました。

参加された先生方からの感想です。

・「冒頭のお話には、焦りを感じました。日々、アップデートしなければと思いました。」

・「トラブルはよくあることなので、その時の臨機応変な対応の仕方も学習することができました。」

・「苦手な私でもわかりやすく教えてくださってありがとうございました。」

・「まずは、無理矢理でもICTを授業などで使わないといけないと思いました。難しいから・・や環境が・・などと言い訳をせずとりあえず使ってみることが大事だと思いました。」

・「自分ができそうな教科や単元からチャネルを作り、より協働的な学習ができるように取り組んでいきたいと思いました。また、オンライン学習の時のやり方として投稿と映像の併用で生かしていけると思いました。」

横芝光町立光中学校 校内研修

同日、同じ内容の研修を八千代市立勝田台中学校でも行いました。参加された先生方からの感想です。

新任主幹教諭研修

講話・演習・班別協議の内容は以下のとおりです。

・「校内の人間関係づくり(コーチングの技法を活用して)」 県子どもと親のサポートセンター所員

・「障害のある子と障害のない子が共に学ぶことの追究(交流及び共同学習)」県総合教育センター所員

・「教員の資質能力向上のための能動的自立研修」 県総合教育センター所員

・「主幹教諭としての実践の成果と課題(課題別)」 県総合教育センター所員

・「教職員とよりよいコミュニケーションをとっていくために、コーチングの技法を活用していきたい。」

・「コミュニケ―ションの役割演技では、自身の話し方や聞き方など反省すべき点が見つかった。」

・「主幹教諭としての役割が明確になった。他校の優れた実践等を今後の取組に生かしていきたい。」

本研修で学んだことを生かして、適切な学校運営や特色ある教育活動を推進していただけると幸いです。

「チーム学校」リーダー研修

講話・演習・班別協議の内容は以下のとおりです。

・「学校組織マネジメントの考え方・進め方」 独立行政法人教職員支援機構(NITS)特別研修員

・「チーム学校に向けて」・各自の実践発表 講師:教育NPOちば職員・県総合教育センター所員

・「SWOT分析の手法を学んだことで、課題解決に向けての方策の導き方を整理することができた。」

・「組織マネジメントについての講話・演習では、自校の現状分析について見直すことができた。」

・「違う校種、違う役職の方とレポートをもとに協議できたことは大変貴重で、各校の実態を知ることができただけでなく、様々なことを見直すきっかけになった。」

学校管理職等として、経営能力や危機管理能力の一層の向上を図り、併せて地域とともに歩む特色ある学校づくりを推進していただけると幸いです。

新任研究主任研修

講義、発表・協議の内容は以下のとおりです。

・「思い切って校内研修を変えてみよう!」 (公財)モラロジー道徳教育財団特任教授 大久保 俊輝 氏

・「自校の研究成果(12班編成)」 講師:県総合教育センター所員

受講後の、受講生の声です。

・「研究主任の意義を学ぶとともに、実践例をもとに研究の進め方が分かり、大変有意義な研修であった。」

・「授業研究や研究協議会等を行う際に、目的意識をはっきりさせて取り組むことの大切さを改めて感じた。」

・「指導案検討や研究のまとめ等、先生方がやってよかったと思える研修や研究を計画・実践していきたい。」

研究主任として、校内研修等の活性化に向けて、本研修で学んだことを生かしていただけると幸いです。

新任校長研修・閉講式

講話・演習等の内容は以下のとおりです。

・「ICT活用指導力の向上ーICTを効果的に活用した学習活動ー」 県総合教育センター所員

【小・中学校】 ・「学校事務について」 公立小・中学校主査 他

【高・特別支援学校】・「教育施設(教育財産)管理について」 企画管理部教育施設課副課長

・「財務管理について」 企画管理部財務課主幹兼財務指導室長

・「学校図書館長としての校長の役割」 全国学校図書館協議会調査部長 磯部 延之 氏

・「地球規模の視点を育成しよう!(講義・対談)」元大学教授(松戸徳川家第三代当主)徳川 文武 氏

亜細亜大学国際関係学部特任教授 大久保 俊輝 氏

・「ICT教育の意義を再確認できた。推進する方向性を明確にし、注力していこうと決意を新たにした。」

・「チーム学校の大切な一員である事務職との様々な連携の可能性を感じた。」

・「学校図書館を学校の学習センターとしての役割と機能が果たせるようマネジメントしていきたい。」

・「日本と諸外国の教育現場の実情について、大変興味深く学ぶべきことが多かった。」

閉講式では当センター所長から、子供たちの未来に責任をもつこととして、校長のリーダーシップ等について挨拶がありました。本研修を学校経営にお役立ていただき、より一層ご活躍されることを祈念いたします。

千葉県児童生徒・教職員科学作品展表彰式

令和3年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展表彰式.pdfが、11月12日(金)に当センター大ホールで行われました。

式典では、県に出品された645点の作品の中から、千葉県知事賞をはじめとする特別賞を受賞した39名の児童・生徒に、賞状及びトロフィー等が授与されました。

審査員長の講評では、担当の小学校論文を例に、一人一人の作品について丁寧に講評いただき、今後の研究につながる貴重なお話をいただきました。

審査員長の話を真剣な眼差しで聴いている受賞者の皆さんは、まさに科学者そのものでした。今後の一層の活躍が楽しみです。

なお、今後、全国展に出品される受賞作品は、以下のとおりです。

・第80回全日本学生児童発明くふう展 出品一覧.pdf

・第58回全国児童才能開発コンテスト 出品一覧.pdf

・第65回日本学生科学賞 出品一覧.pdf

受賞の様子 講評 会場の様子

令和3年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の入賞者一覧等はこちらからご覧ください。

新任教頭研修・閉講式

11月5日(金)、本センターにおいて、新任教頭研修(第3回)・閉講式を行いました。

班別協議・講義・講話の内容は以下のとおりです。

・「学校運営上の課題と教頭の役割」 教育NPOちば職員・県総合教育センター所員

・「民間から学ぶ学校経営」 東京電力ホールディングスESG推進室部長 田中 丈夫 氏

受講後の、受講生の声です。

・「班別協議では、県内各地の様々な取組を知ることができた。自校での取組に生かすためのヒントとなった。」

・「講師の先生から、喫緊の課題について、具体的かつ実践的な内容の講義をいただけてよかった。」

閉講式では当センター所長から、教職員が笑顔で自信をもって子供たちと向き合うために、働き方改革等の業務改善を一層推進してほしいとの挨拶がありました。本研修を学校運営にお役立ていただき、より一層ご活躍されることを祈念いたします。

☆ センター所員から「能動的自立研修」について説明がありました。ぜひ、ご活用ください。

教務主任等企画・運営リーダー研修

講話・発表・協議の内容は以下のとおりです。

・「組織マネジメントとリーダーシップ」 アビット株式会社教育部執行役員 藤田 せいじ 氏

<県立学校>

・「NPO活動と学校との連携」 県環境生活部県民生活・文化課県民活動推進班副主査 他

<小・中・義務教育学校>

・教務主任としての業務における成果と課題 講師:各教育事務所及び市町村教育委員会指導主事等

・「組織マネジメントについて、一般企業と学校現場を比べて分かりやすく説明いただけてよかった。」

・「地域との連携の具体例が参考になった。」

・「各学校の実践例や、教務主任が抱えている課題を共有することができた。」

学校教育活動を推進する中核として、本研修で学んだことを生かしてくださると幸いです。

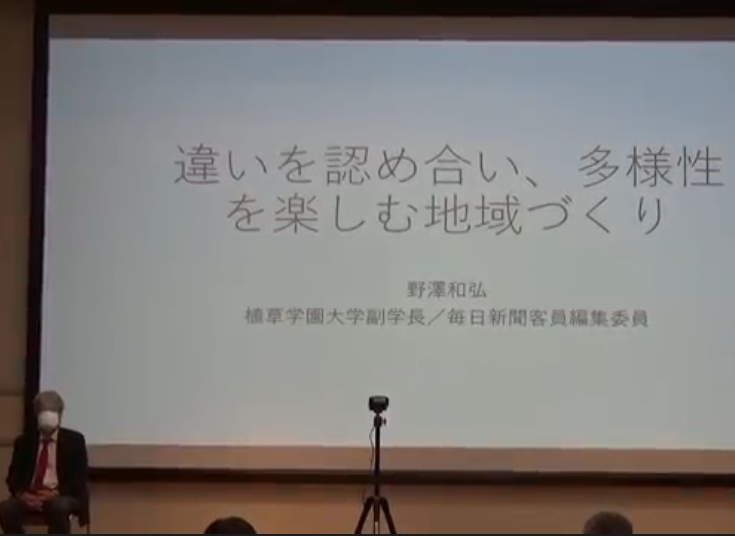

休日開放事業―特別支援教育講演会―

10月30日(土)、休日開放事業―特別支援教育講演会―が、教育関係者及び一般の方を対象として、以下の内容で行われました。

・「違いを認め合い、多様性を楽しむ地域づくりとは」(会場での対面またはZoomでのオンラインによる講演)

植草学園大学 副学長兼教授 野澤 和弘 氏

講演の様子

講演後の、受講生の声です。・「自分が接している子供たちはどんなことを感じ、何を理解しているのか、これからの人生につなげるために何ができるのかを深く考えさせられた。」

・「多様性について学び、その人がその人らしく生きていけるようにという考え方に共感した。」

・「本当のインクルーシブ教育や共生社会、特別支援教育の根幹について深く考えさせられた。」

多様性を認め、よりよい教育や地域づくりについて考える一助としていただけますと幸いです。

令和3年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展一般公開

10月16日(土)、17日(日)に千葉県児童生徒・教職員科学作品展一般公開を開催しました。

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、展示数を縮小(県の作品展に出品された作品約700点のうち、各部における特別賞及び優秀賞約70点)して開催しましたが、2日間で900人を超える方に御来場いただきました。

科学工夫作品や科学論文の魅力に引き込まれるように、じっくり見学している姿が印象的でした。明日の科学技術を担う子供たちの活躍を、今後も応援していきます。

養護教諭初任者研修

講話・演習の内容は以下のとおりです。

・「救急処置の理論と実際」 講師:国際救急法研究所理事長 宇田川 規夫 氏

・「学校保健の組織活動の在り方(保健室経営計画の作成を含む)」(資料配信による代替研修)

講師:公立中学校養護教諭

・「落ち着いて的確に手当てができるよう、日頃から常に考えておくことが大切だと感じた。」

・「教職員の研修では、具体的な場面を想定して、実際に動けるようにしていきたい。」

・「日々の処置では、一つ一つエビデンスを確認しながら行うことの大切さを実感した。」

本研修で学んだことを校内でも共有し、子供たちの健康や安全等に役立てていただけると幸いです。

小学校・中学校初任者研修

講話・演習の内容は以下のとおりです。

・「情報教育の推進(ICTの活用と情報モラルの指導・プログラミング教育)」

講師:県総合教育センター所員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「ICTはこんなに楽しいんだと感じた。普段から苦手意識をもたずにやってみたい。」

・「教員が常日頃からタブレット端末等に慣れ親しみ、子供たちと共に学んでいくことが大切だと改めて感じた。」

・「これほど気軽に活用してよいのかと思った。ICT機器の活用には不安を感じていたが、活用に向けてのイメージがわいてきた。」

1人1台端末は令和の学びの「スタンダード」です。当センターの「情報・ICT教育」や県教育委員会Webページ「ICT教育」もご覧いただき、ICT活用推進を一層図っていただけると幸いです。

高等学校若手教員のためのホームルーム経営実践研修

・「生きる力を育むホームルーム活動の在り方」 講師:公立高等学校長

・「ホームルーム経営の工夫・改善」 講師:公立高等学校教員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「演習では、具体的事例をもとに対処の仕方を考えることができた。」

・「班別協議では、様々な先生方と意見交換したり、講師の方から実体験を交えて話をいただいたりした。今後の学級経営に生かしていきたい。」

・「事前アンケートに書いた質問内容を研修内で取り上げていただけた。自分のやりたいことが明確になった。」

ホームルーム経営・活動について、よりよい実践をしていくために、本研修を役立てていただけると幸いです。

特別支援教育におけるICTを活用した教材・授業づくり研修

講義・講話・演習の内容は以下のとおりです。

<eラーニングとして事前に視聴>

・「特別支援教育におけるICT機器の活用ーコミュニケーション・学習支援のツールとして」

講師:国立特別支援教育総合研究所 主任研究員

<集合研修>

・「障害のある児童生徒へのICT機器を活用した授業の実際及び教材の体験」

講師:県立特別支援学校教諭

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「ICTを活用した教材や、今すぐにでも使えるアプリケーションをたくさん教えていただいた。」

・「タブレット端末をどのように活用すればよいのか悩んでいたので良かった。」

・「発達の段階に応じた支援方法を知ることができた。」

本研修で学んだことを生かし、授業等でICT機器の活用をより一層図っていただけると幸いです。

アセスメント研修1

・「通常の学級で発達が気になる児童生徒を観察する視点と支援」 U&U教育相談室 代表 内田 真弓 氏

・「発達障害のある児童生徒の困難さの理解と学習の力を伸ばす方法」 千葉大学 宮寺 千恵 准教授

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「たくさんの事例をもとに、一つ一つの観察の視点や方法、支援の仕方等を具体的に学ぶことができた。」

・「成人後に医療に相談するケースもあることを知り、改めて目の前の子供たちに専門性をもって誠実に向き合っていかなくてはならないと感じた。」

・「読み書きに支援が必要な児童が学級にもいる。教えていただいたことを参考に実践していきたい。」

一人一人の子供がその力を発揮できるよう、本研修を役立てていただけると幸いです。

オンライン授業(第1回)

・「各校のICT環境及び情報モラル教育等の現状と課題について自校の発表」

・「よりよいオンライン授業を行うために必要なこと」

・「これからの学びの在り方」・「オンライン授業の意義と注意点」

講師:大阪大学サイバーメディアセンター 岩居 弘樹 教授

・「オンライン会議体験(Meet,Zoom,Teams等)・「模擬授業(ホームルーム等)」

講師:県総合教育センター研究指導主事

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「オンライン授業に関する様々なツールやアプリケーションを紹介いただいた。学校で活用していきたい。」

・「失敗やトラブルを恐れずに、様々なことにチャレンジできた。他の先生方と実践例や悩みを共有できて良かった。」

・「Web会議システムを使って、実際に朝のホームルームを体験できて良かった。」

第2回では「オンライン授業の今」と題して講義が行われた後、演習として「オンライン授業作成」「クラウドを活用した教材配付」「オンライン授業実践」等が行われる予定です。ICT活用の実践力を高めるために、本研修を役立てていただけると幸いです。

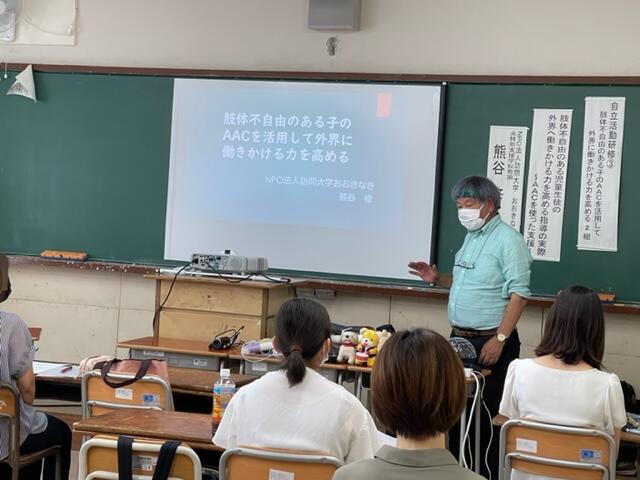

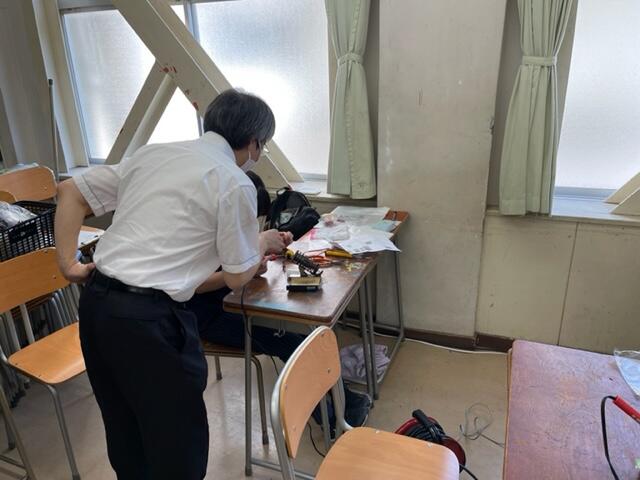

自立活動研修

7月29日(木)、30日(金)、自立活動研修3―肢体不自由のある子のAACを活用して外界に働きかける力を高める―1組・2組を行いました。講話・演習の内容は以下のとおりです。

・「肢体不自由のある児童生徒の外界へ働きかける力を高める指導の実際 AACを使った支援」

・「肢体不自由のある児童生徒が使える、簡単なAAC(スイッチ)製作の実際

講師:元特別支援学校教諭 NPO法人訪問大学おおきなき 熊谷 修 氏

他 県立特別支援学校教諭 2名

講座の様子

受講後の、受講生の声です。・「実際にいろいろな機器に触れることができ、今後の授業の具体的な手だてがイメージできた。」

・「障害特性を十分考慮して効果的な補助具を用いれば、生徒の能力を引き出せることがよく分かった。」

・「参考になるサイト等、最新のICT教材に関する情報提供を今後の研修にも生かしていきたい。」

講師からは、「Sam's e-AT Lab」、「kintaのブログANNEX」、「ポランの広場」をはじめ、「ookinaki」等の特別支援教育関連のYoutubeチャンネルなど、特別支援教育におけるICT活用に関して参考となるサイトの情報提供をいただきました。

本研修の内容を、AACやICTの活用など、学校での適切な補助具の選択につなげていただけると幸いです。

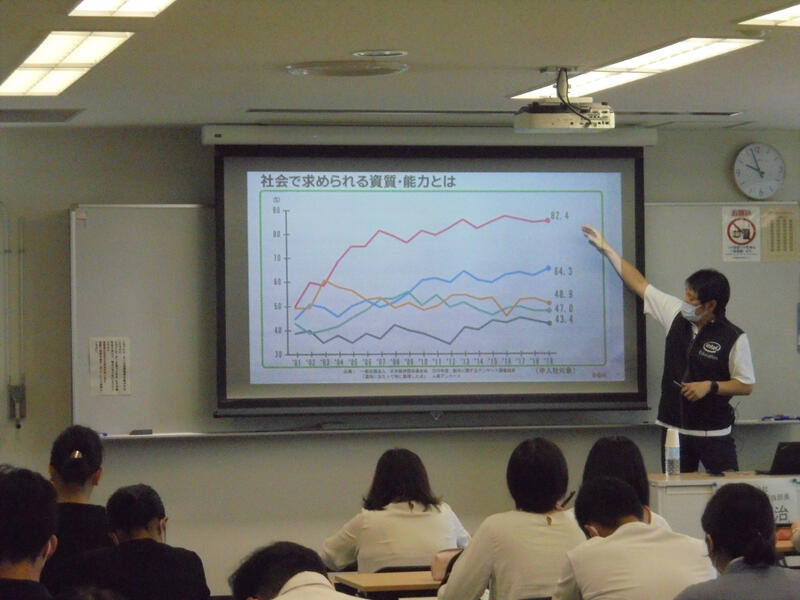

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業デザイン研修

・「これからの社会を生き抜く児童・生徒が身に付けるべき資質・能力とは」 インテル株式会社 竹元 賢治 氏

・「主体的・対話的で深い学びを実現する授業デザインを学ぶ」

教育振興部学習指導課指導主事/県総合教育センター研究指導主事

・「これからの社会を生き抜く児童生徒の資質・能力を育成するための指導の実践発表(質疑・応答を含む)

県立高等学校教諭/県立特別支援学校教諭

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「御講義いただいたPBL(プロジェクト型学習)を今後取り入れていきたい。」

・「ルーブリック評価について、具体的な手法を知ることができ、たいへん参考になった。」

・「企業が求めている力など、今後のキャリア教育や進路指導に役立てていきたい。」

本研修で学んだことを、主体的・対話的で深い学びの実現に生かしていただけると幸いです。

活動と学びのわくわく!生活科実技研修

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連―幼保の子どもの遊びを小学校生活科の学びにつなげる―」

幼児教育アドバイザー

・「スタートカリキュラムと生活科」 公立小学校教諭/県総合教育センター研究指導主事

・「遊びに使うおもちゃづくり」 千葉大学 鈴木 隆司 教授

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「小学校において、幼児教育との連携の必要性をとても感じた。スタートカリキュラムを再度確認したい。」

・「おもちゃづくりを実体験すること通して、授業の目標や評価、指導方法の工夫についてより深く理解することができた。」

子供たちが幼児期に育成される資質・能力を踏まえ、よりよい生活科の授業実践につなげていただけると幸いです。

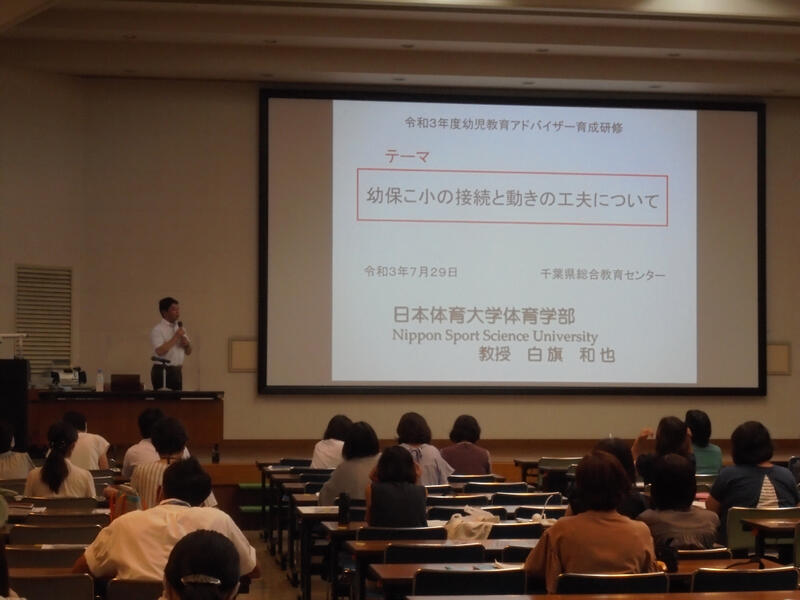

幼児教育アドバイザー育成研修(第1回)

・「接続期のカリキュラムについて」 幼児教育アドバイザー

・「接続期のカリキュラム作成の留意点」 幼児教育アドバイザー

・「幼保こ小の接続と動きの工夫について」 日本体育大学 白旗 和也 教授

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「幼小の連携接続の重要性を感じた。他の市町村の実践や課題を知ることができて良かった。」

・「アプローチカリキュラム作成に向け、たいへん参考になった。」

・「幼児期にいかに多様な動きを経験させることが大切かということが分かった。」

第2回では「外国籍の乳幼児に対する園の体制づくり」「各園の接続期のカリキュラム」等について講話や協議が行われる予定です。幼児教育の推進に役立てていただけると幸いです。

情報端末とGoogle Workspace活用(第1回)

・「これからの学びのあり方とICT」 放送大学 中川 一史 教授

・「各校のICT環境と活用の現状と課題」 県総合教育センター研究指導主事

・「ICT機器の活用例・タブレット端末、その他ICT機器の操作演習」 県総合教育センター研究指導主事

・「情報モラル教育の進め方・情報モラル年間指導計画の作成」 県総合教育センター研究指導主事

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「ICTを活用した指導のあり方に悩んでいたが、今後の見通しをもつことができた。」

・「他地域や他校種の取組と実態を知ることができ、たいへん参考になった。」

・「情報モラルについて教員が理解を深めるとともに、子供たちと一緒に考えていけるようにしたい。」

第2回では、クラウド技術とGoogle Workspace演習等、第3回では、プログラミング教育や授業動画等について研修があります。ICTを活用し、授業力の向上や校務処理の効率化につなげていただけると幸いです。

授業動画活用研修(第1回)

・「授業動画の意義と活用」 日本大学文理学部教育学科 中橋 雄 教授

・「iPad基本操作実習・iPadビデオ演習・スライドと動画」 県立高等学校教諭

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「iPadで、これほどまでに動画編集等ができるとは思っていなかった。とても勉強になった。」

・「動画作成のポイントを教えていただき、教材研究の幅が広げられた。」

・「授業で動画を活用するメリットを知ることができた。生徒の興味関心を高め、自律的な学びにつなげたい。」

第2回の研修では、授業動画の活用や授業案検討、授業動画作成等が行われる予定です。本研修で学んだことを、授業や家庭学習等にお役立ていただき、ICT活用の実践力を高めていただけますと幸いです。

子供の変容がわかる指導方法と評価方法の研修

・「これからの授業改善に必要な指導方法と評価方法について」 秀明大学 清原 洋一 教授

・「振り返りシートの活用について」 公立小学校教諭/県総合教育センター研究指導主事

・「ルーブリックを用いた子供の評価と教師の授業改善について」

工学院大学 高城 英子 講師/私立中学校・高等学校教諭

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「ルーブリックの活用の仕方を学んだ。授業に役立てていきたい。」

・「新しい学習指導要領を踏まえた評価の仕方について理解することができた。」

・「学習指導要領の総論や先進校の実践事例等、とても充実した内容であった。」

子供の変容を見取り、よりよい指導と評価につなげていただけると幸いです。

特別支援学校初任者研修(第5回校外研修)

講話・演習の内容は以下のとおりです。

・「情報教育の推進(ICTの活用と情報モラルの指導・プログラミング教育」 県総合教育センター所員

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「子供たちが主体的にICT機器を活用できるよう支援していきたい。」

・「学校で活用できるアプリケーションやWebサイトのツールを実際に試すことができてよかった。」

・「情報活用能力育成に向けて、目的をしっかりと意識して、子供たちのよりよい学びにつなげたい。」

本研修で学んだことを、日々の教育実践に生かしていただけると幸いです。

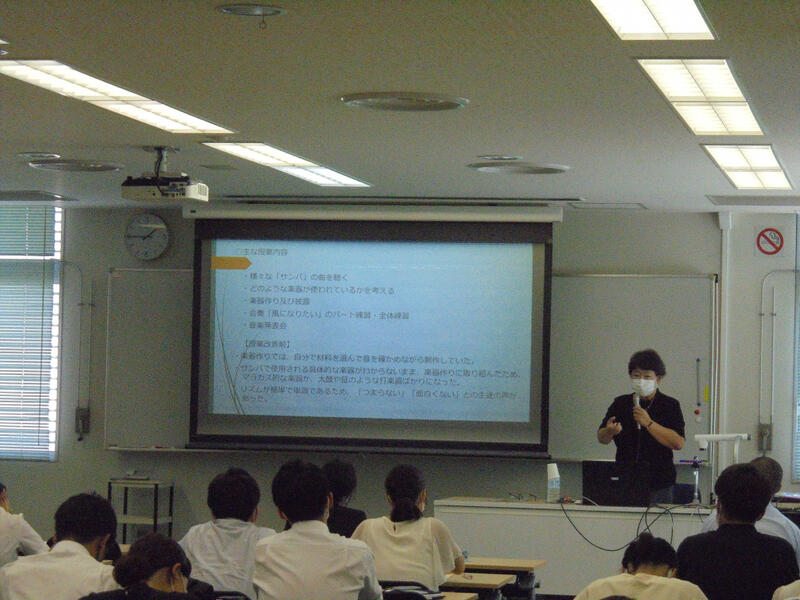

中学校技術・家庭科研修(伝達1組・2組)

講話・演習の内容は以下のとおりです。

(技術分野)

・「A材料と加工の技術」についての教材の製作とその指導方法 公立中学校教諭

・「プログラミング教育について」 文部科学省視学官/特定非営利活動法人みんなのコード

(家庭分野)

・「保育に関する指導法」 県総合教育センター幼児教育アドバイザー

・「家族・家庭に関する指導法」 和洋女子大学特任教授/公立中学校教諭

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「具体的な指導方法等が学べて、大変、参考になりました。今後の指導に生かしていきたいと思います。」

・「午前中の木材加工の時間が少なかったので、もう少し余裕がほしかったです。」

・「感染対策等しっかりしていただき、安心・安全な研修をありがとうございました。」

地方伝達研修において、本研修で学んだことを広めていただけると幸いです。

小学校家庭科研修(伝達1組・2組)

講話・演習の内容は以下のとおりです。

・「食に関する指導法」 講師 公立小学校栄養教諭

・「環境に関する指導法」 講師 一般社団法人産業環境管理協会主査

研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「感染症対策を考えた調理実習の模擬体験や、環境の教育について知ることができ、たいへんありがたかったです。」

・「たくさんの実習のためのご準備と、具体的な指導に役立つ資料を配布いただきありがとうございました。実際の子供たちを相手にした授業を想定すると、たくさんの気付きをいただきました。ありがとうございました。」

夏の地方伝達研修において、本研修で学んだことを広めていただけると幸いです。

出前リーダーサポート塾(香取市)

6月11日(金)、香取市立佐原中学校を会場に、出前リーダーサポート塾が行われました。香取市内の小・中学校視聴覚主任等23名を対象に、以下の内容で講話・演習が行われました。

・「授業動画の作り方について」 総合教育センター所員

・「プログラミング教育コンテンツの活用について」 総合教育センター所員

受講後の、参加者の声です。

・「クラウドの活用やWeb会議システムでできることなど、分かりやすく説明していただき、実践への意欲が湧いた。」

・「チャレンジ精神が大切だと思った。校内研修等で伝え、まずは教職員が日常的に使えるようにしていきたい。」

・「教育課程に具体的に取り入れ、学校全体でGIGAスクール構想の実現に取り組んでいきたい。」

出前リーダーサポート塾は、市町村教育委員会の要請を受けて、千葉県総合教育センターカリキュラムサポート室が出張して実施するものです。教職員の資質能力の育成のため、御活用いただければ幸いです。

出前リーダーサポート塾(旭市)

6月11日(金)、旭市海上公民館を会場に、出前リーダーサポート塾が行われました。旭市内の教務主任20名を対象に、以下の内容で講話・演習が行われました。

・「資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方法について」 総合教育センター所員

受講後の、参加者の声です。

・「具体的な評価方法として「振り返りシート」や「ルーブリック」を授業に生かしていこうと思った。」

・「評価の仕方で悩むところがあったが、子供の見取り方等の大切なポイントが学べて良かった。指導改善にもつなげていきたい。」

・「指導と評価の一体化について、具体的なイメージをもつことができて良かった。」

当センターでは、「児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方法の在り方」として、調査研究を行い、4つの学習資料(コミュニケーションカード、自由記入式観察実験記録用紙、振り返りシート、ルーブリック)についての理論や活用ポイント、活用事例をまとめたリーフレットを作成しました。授業改善の一助として御活用ください。

教科書展示会 ※終了しました

特に、展示室中央には、来年度改訂となる新しい高等学校用教科書を展示しています。ぜひ、お手に取って御覧ください。

展示期間 6月11日(金)から6月30日(水)【土・日曜日休館】

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは、令和3年度教科書展示会の御案内.pdfをご覧ください。

高等学校教科書 小学校教科書 中学校教科書 附則九条図書

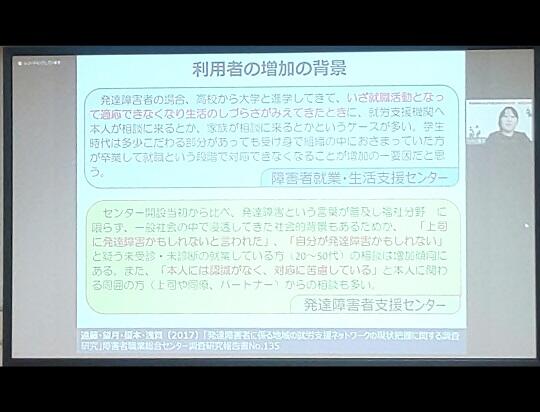

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

・「発達障害のある児童生徒の学校生活、就業生活を考える」(Zoomによるオンライン研修 ※会場での受講も可)

受講後の、受講生の声です。

・「学校生活だけでなく、卒業後のことまで考えた指導、様々な関係機関との連携の必要性を学んだ。」

・「感染症への配慮だけでなく、遠方からの参加、時間の有効活用などの観点からも、オンライン研修のメリットが感じられた。」

発達障害のある児童生徒の就業を見据えた教育について、多角的な視点から考える一助としていただけますと幸いです。

なお、10月30日(土)に「違いを認め合い、多様性を楽しむ地域づくりとは」と題して、特別支援教育講演会を行う予定です。詳細はこちらを御覧ください。

地域・学校等からの要請に応える講師派遣

総合教育センターでは、学校支援事業として、学校運営や学習指導上の様々な課題解決・教職員の能力開発に資するため、学校や教職員等への支援・助言を行っています。

5月20日(木)茂原市立東郷小学校にて、以下のとおり校内研修が行われました。

・「クラウド活用について」 講師:総合教育センターカリキュラム開発部メディア教育担当

校内研修の様子

校内研修後の感想等です。

・「子供たちと一緒に活用して、よりよい学習ができたらいいと思った。」

・「授業や事務仕事で活用できそうな内容ばかりで勉強になった。」

一人一台端末の環境が整い、一層の活用が求められます。当センターの学校支援事業を積極的にご活用ください。

初任者研修開講式・第1回校外研修

開講式・第1回研修では、

・「県知事メッセージ」 熊谷 俊人 県知事

・「教職員としてのスタートに当たって」 県教育委員会 冨塚 昌子 教育長

・「初任者に期待すること」 県総合教育センター 酒井 昌史 所長

・「初任者研修の進め方・共通研修について」 県総合教育センター所員

として、講話等が動画等で配信されました。

知事講話 教育長講話 県総合教育センター所長講話

初任者研修の進め方 研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「子供たちのために一生懸命になれる教員を目指したい。」

・「子供たちの良き手本となれるよう、学び続ける教員でありたい。」

初心を忘れず、これからの教員人生を歩んでいくことを期待しております。

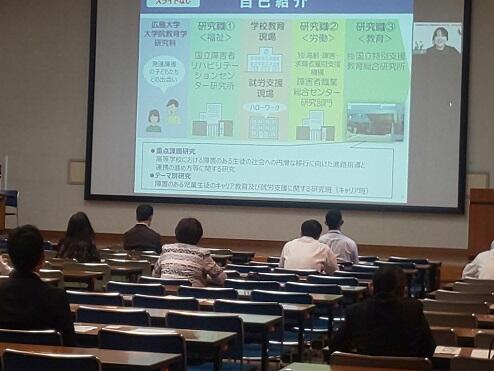

長期研修開講式・第1回研修会

令和3年度の長期研修生開講式及び第1回研修会が4月6日(火)に行われました。本年度の長期研修生は、教科等研修・特別支援教育・教育臨床54名、企業等派遣7名の計61名です。

開講式では、当センター所長から「研究・研修の成果を待ち望む教職員、児童生徒が全県下にいるということを、今一度自覚し、励んでいただきたい。」との式辞がありました。第1回研修では、以下の内容で講話等が行われました。

・千葉県教育施策の具現化 企画管理部教育政策課教育立県推進室 副主幹

・オリエンテーション 総合教育センター所員

長期研修生研究・研修発表会及び閉講式

令和2年度の長期研修生研究・研修発表会及び閉講式が3月9日(火)に行われました。

発表会では、全ての研修生が各教科、学級経営、企業等派遣などの研究分野で、12の分科会会場に分かれ、一年間の成果を発表しました。

閉講式では、研修生62名へ修了証書が授与されました。

研修生代表による謝辞では「長期研修で学んだ成果を子どもたちに還元し、千葉県教育の推進役となって活躍します」との力強い誓いの言葉がありました。今後の御活躍を期待いたします。

なお、長期研修生の研究報告書は教育コンテンツ・データベース「Wakaba」から閲覧できます。ぜひ御覧ください。

令和2年度センター研究発表会

研究発表や全体講演会、研究報告資料の配信は、特設サイトで2月28日(日)まで行っています。※終了しました。

配信を御視聴頂いた方の御意見・御感想です。

・「全体講演会では、GIGAスクール構想の実現に向けて、ICT機器の管理運用や授業での活用方法など、具体的な事例を交えてお話しいただき、とても分かりやすかった。」

・「どの研究発表も動画や資料等を用いて具体的な説明があり、学校での実践につなげてみたいと思った。」

・「配信によって、自分のペースで視聴することができてありがたかった。」

千葉の子どもたちの未来のために、各校での実践の一助としていただけますと幸いです。また、頂いた御意見を、今後の研究や発表会に生かしてまいります。

わくわく自由研究【ものづくりパワーアップ教室(子ども科学教室)】

1 「ぜんまいプロカム」に挑戦!

2 「おもしろ科学工作(物理編)」に挑戦!

参加した子どもたちの声です。

・「プログラミングとぜんまいとカムが1つになった装置は初めて見ました。」

・「ぜんまいの仕組みなどがよくわかりました。速くしたり遅くしたりする方法がわかり、レースをするのがとても楽しかったです。」

・「偏光板CDがとても楽しく学べてよかった。」

・「ふりこのはたらきでは、ペンデュラムウェーブがとてもおもしろかったです。20秒後に重なり合うのが不思議だなと思いました。」

学生のための教師未来塾

11月28日(土)、学生のための教師未来塾が行われました。本講座の対象は、教職を目指す大学・短大・大学院生・一般社会人等です。以下の内容で講話・演習が行われました。

・「今、教師に求められているもの」 総合教育センター所員

・「学級づくり(児童生徒との人間関係づくり))」 総合教育センター所員

受講後の、受講生の声です。

・「講話だけでなく、自分たちが主体となって話し合うことができた。今回学んだことを自分なりに深めて、教育現場に立ったときに生かしていきたい。」

・「コロナ禍で、大学でも意見交換が難しい状況だった。他大学や様々な校種を希望する方の考えを聞いて、交流することができてうれしかった。」

教育に対する強い熱意と前向きに努力する気持ちを大切にして、今後の千葉の教育を支えていっていただくことを期待しております。

なお、本年度第2回を1月23日(土)に行う予定です。詳細はこちらをご覧ください。

主幹教諭研修(第3回)

・「校内の人間関係づくり(コーチングの技法を活用して)」 子どもと親のサポートセンター研究指導主事

・「障害のある子と障害のない子が共に学ぶことの追究(交流及び共同学習)」 総合教育センター所員

・「主幹教諭としての実践の成果と課題(小・中・高・特別支援交流)」 総合教育センター所員

受講後の、受講生の声です。

・「コーチングの基礎や技法についての演習は、学校でも積極的に取り入れていきたい。」

・「障害がある児童生徒に対する具体的な配慮の仕方について学んだ。特別支援教育を学校教育の中心に据えていきたい。」

・「班別協議では、校種の違いによる考え方や実践例を話し合うことができ、新鮮であった。」

主幹教諭として学校運営により一層参画し、特色ある教育活動を推進していただくことを期待しております。

新任校長研修・閉講式

・「ICT活用指導力の向上ーICTを効果的に活用した学習活動ー」 総合教育センター所員

【小・中学校】 ・「学校事務について」 公立小学校事務長・主査

【高・特別支援学校】・「教育施設(教育財産)管理について」 企画管理部教育施設課副課長

・「財務管理について」 企画管理部財務課財務指導室主幹兼室長

・「学校図書館長としての校長の役割」 全国学校図書館協議会調査部長 磯部 延之 氏

・「グローバル人材の育て方(講義・対談)」 元大学教授(松戸徳川家第三代当主)徳川 文武 氏

亜細亜大学特任教授 大久保 俊輝 氏

受講後の、受講生の声です。

・「ICTの活用で様々な実践例やツールを知った。GIGAスクール構想を踏まえ、全校で取り組んでいこうと強く思った。」

・「学校事務の留意点がよくわかった。事務職員と管理職の連携を一層図っていきたい。」

・「学校図書館長として、子供たちの興味関心を高められるよう、教職員と知恵を出し合っていきたい。」

・「新任校長として、様々な視点から貴重な研修の機会をいただいた。校長としての在り方を常に考え、活力を持って、学校経営に努めたい。」

閉講式では当センター所長から、新学習指導要領への対応や、教職員の育成、働き方改革の推進等について挨拶がありました。本研修を学校経営にお役立ていただき、より一層ご活躍されることを祈念いたします。

千葉県児童生徒・教職員科学作品展及び表彰式

令和2年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展及び表彰式が、10月19日(月)に本センター大ホールで行われました。

式典では、千葉県知事賞をはじめとした特別賞や優秀賞、優良賞を受賞した12名の生徒に、賞状及びトロフィー等が授与されました。

審査員長の講評では、「コロナ禍で休校が続いた中でも研究を進め、例年と同じくらい質の高い論文を出せたことは誇りに思ってほしい。」「アイザック・ニュートンが17世紀中頃のペスト流行で大学が休校になった際、避難した故郷で万有引力の法則や微分積分学など、近代科学の礎となる研究を成し遂げた。こんな時期だからこそ、できることに挑戦し、科学と向き合い、科学を楽しんでほしい。」等のお話がありました。

なお、本年度の受賞作品の中から科学論文4点が全国展に出品されます。

受賞者の様子 講評 会場の様子

令和2年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展の受賞者一覧等はこちらからご覧ください。

新任教頭研修・閉講式

10月9日(金)、本センターにおいて、新任教頭研修・閉講式が行われました。本研修の対象は、小・中・義務教育学校・高等学校及び特別支援学校の教頭257名です。以下の内容で班別協議・講義・講話が行われました。

・「学校運営上の課題と教頭の役割」 教育NPOちば職員 他

・「民間から学ぶ学校経営」 東京電力ホールディングスESG推進室部長 田中 丈夫 氏

受講後の、受講生の声です。

・「新任教頭が抱える課題について、自分にはない視点や解決方法を共有でき、大変有益であった。」

・「地域や保護者、教職員と信頼関係を築き、教頭としての職責を果たしていきたい。」

閉講式では当センター所長から、安全な学校、創意と工夫に満ちた教育活動や特色ある学校について挨拶がありました。本研修を学校運営にお役立ていただき、より一層ご活躍されることを祈念いたします。

☆ センター所員から「能動的自立研修」について説明がありました。ぜひ、ご活用ください。

新任校長研修

第2回研修では、以下の内容で講義、演習・班別協議が行われました。

・「これからの学校づくりへの期待・チーム学校の具現化に向けて」 東京国立博物館館長 銭谷 眞美

・「今求められる学校経営・人材育成の取組」 元県立学校校長/元公立小学校校長

・「千葉県における特別支援教育の現状と課題ー特別な支援を必要とする児童・生徒の教育の在り方ー」

教育振興部特別支援教育課教育支援室主幹兼室長

・「私の学校経営『新型コロナウイルス感染症対策』」 教育NPOちば職員

・「学校経営者としての校長と教育者としての校長の在り方について、改めて考えることができた。」

・「法規による対応と学校裁量による対応を見極め、判断をしていく必要を感じた。」

・「グループ協議で各学校の感染症防止対策や課題等を踏まえて協議することができ参考になった。」

本研修を生かし、一層の学校経営推進につなげていただくことを期待しております。

中学校初任者研修(第4回校種別研修)

・「ICTと情報化社会」 総合教育センター所員

・「タブレット端末の活用」 総合教育センター所員

・「プログラミング教育」 総合教育センター所員

受講後の、受講生の声です。

・「これからの時代を生きる子供たちのために、情報を選択して使う力や、得た情報から考える力を育んでいかなければならないと思った。」

・「タブレット端末の効果的な使い方を学んだ。子供たちの資質・能力を育むため、積極的に活用したい。」

・「プログラミング教育についてよく分かった。小学校と中学校との連携を考えていきたい。」

子供たちのICT活用について、学習指導要領でも、学習の基盤となる資質・能力として、「情報活用能力」を育成することが求められています。本研修で学んだことを、学級経営や授業改善に生かし、子供たちを支援していただくことを期待しております。

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ