センターだより

小学校理科すぐに役立つ観察・実験研修

・「理科の基礎実験・実習」 講師:公立小学校教員

〇実験における安全指導 〇ものの温度と体積に関する実験・実習

・「生命・地球区分の観察実験・実習」 講師:公立小学校教員

〇千葉県の地層 〇堆積実験 〇モデル実験に基づいた学習の進め方

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「すぐに授業でやってみたいと思った。器具の準備や、予備実験を大切にしていきたい。」

・「安全に実験するための準備や工夫について学んだ。他の分野の研修も受けてみたい。」

・「子供の目線に立って研修に参加できた。子供たちの理科への関心を高めていきたい。」

本研修で学んだことを生かし、子供たちが見通しをもって観察、実験を行い、問題解決の力を養えるよう支援していただくことを期待しております。

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業デザイン研修

以下の内容で講話・演習・協議が行われました。

・「これからの社会を生き抜く児童生徒が身に付けるべき資質・能力とは」 民間企業講師

・「主体的・対話的で深い学びを実現する授業デザインを学ぶ」 民間企業講師

・「これからの社会を生き抜く児童生徒の資質・能力を育成するための指導の先行実践」

・「実践を考え共有しよう」

北海道札幌市立伏見小学校 朝倉 一民 主幹教諭

鳥取県岩見町立岩見中学校 岩崎 有朋 教諭

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「プロジェクト型アプローチの考え方と実践例を学ぶことができた。実践につなげたい。」

・「従来の指導法にとらわれず、私たちが主体的に授業デザインをしていくことが大切だと思った。」

・「授業の新しいスタイルや、今後の方向性を学びワクワクした。学校全体を巻き込んでいきたい。」

これからの社会を生き抜く子供たちが身に付けるべき資質・能力を見据え、学習者中心の多様な学びについて、より一層推進していただくことを期待しております。

教育情報化推進リーダー養成研修

以下の内容で講義・情報提供・グループ演習が行われました。

・「研修の目的と県の現状」 県総合教育センター 所員

・「教育情報化推進リーダーの役割」 県総合教育センター 所員

・「これからのICT教育に必要なもの」 日本教育情報化振興会 赤堀 侃司 会長

・「教育の情報化の最新事情」(情報教育の最新事情、情報モラル教育、プログラミング教育)

放送大学 中川 一史 教授

・「勤務校の現状と情報リーダーとしての心構え」 県総合教育センター 所員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「学校CIO補佐官の責務を果たし、情報教育をリードしていきたい。」

・「情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力に位置付けられた。今まで以上に力を入れたい。」

・「Society5.0を踏まえ、使うためのICTではなく、子供の思考に合わせて効果的に活用できるようにしたい。」

情報教育や校務の情報化を推進し、教育の情報化に向けた校内の組織づくりの補佐役としてリーダーシップを発揮していただくことを期待しております。

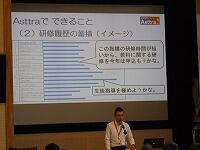

研修履歴システムの本格運用に係る市町村教育委員会研修担当者会議

7月16日、本センターにおいて、研修履歴システム「Asttra」の本格運用に係る第1回市町村教育委員会担当者会議が行われました。各市町村教育委員会研修担当者に、以下のとおり説明いたしました。

・千葉県・千葉市教員等育成指標と教職員研修体系に基づく研修事業について

・研修履歴システム「Asttra」の機能について

・各市町村教育委員会が主催する研修事業の「Asttra」への登録について

・「Asttra」試行運用、本格運用に向けたスケジュールについて

令和2年度から、本格運用される、研修履歴システム「Asttra」が円滑にスタートできるよう、今後ともご協力をお願いいたします。

市町村教育情報化推進担当者研修会

・ タブレットPCの教育活用

・ 電子黒板と情報提示装置

・ 電子教科書の活用

・ ICT教育機器と環境構築

・ 校務と学習支援ツール

・ プログラミング教材

(企業からの情報提供)

また、当センター所長から、「『いつも』使ってもらえるICT機器の導入と予算の確保」として、導入にあたっての留意点や機器導入予算の確保等を説明いたしました。学校教育の情報化を推進し、子供たちの教育環境を整え、効果的な学習へとつなげていただければ幸いです。

第1回小・中学校教務主任研修

第1回研修では、以下の内容で講話・説明・演習が行われました。

・「千葉県学校教育指導の指針について」 教育振興部学習指導課指導主事

・「全国学力・学習状況調査分析ツールの説明」 県総合教育センター 所員

・「先輩教務主任の実践から学ぶ」 公立小中学校教員

・「学校教育と法規」 教育振興部教職員課主席管理主事

・「児童生徒理解といじめ防止に向けた組織対応」 教育振興部児童生徒課指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「全国学力・学習状況調査の分析ツールを効果的に活用し、PDCAサイクルの確立を図りたい。」

・「教育法規や県の施策を踏まえ、子供たちだけでなく職員にも目を向け、学校運営に関わっていきたい。」

・「先輩や、同じ教務主任の経験談が聞けてよかった。広い視野を持って、職務に当たりたい。」

教育実践の中心的な存在として、喫緊の教育課題等も踏まえて自校の課題を明確にし、教育活動を推進していただくことを期待しております。

キャリア教育指導者(産業社会と人間)研修

・「今後の学校におけるキャリア教育(県キャリア教育含む)」 文教大学経営学部 新井 立夫 教授

・「過去は変えられる、マイナスをプラスに」 ヴァイオリン奏者 穴澤 雄介 氏

・「先進校の取組(講話・班別協議)」 公立学校校長、県立学校教頭 他

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「学校での子供の活動全てがキャリア教育につながることが分かった。子供たちに伝えていきたい。」

・「漠然と『夢をもとう』というだけでなく、具体的に何をすべきか子供に示すことが大切だと感じた。」

・「講師のコンプレックスや障害を受け入れ、困難な中でも希望や勇気をもって生きる姿勢に感銘を受けた。」

子供たちには、自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が求められています。学校の特色や地域の実情、そして発達段階を踏まえたキャリア教育を充実させていくことを期待しております。

ソウル大学校農業生命科学大学教育研修院生が本センターを訪問

当センターの施設、研修の様子を見学するとともに、本県の研修制度について熱心に質問があり、相互の理解が深まる大変有意義な時間となりました。

<施設見学の様子> <千葉県における高等学校管理職を対象とした研修の状況について説明>

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

・「思春期を迎えた子供たちへの対応」 立正大学 宮崎 昭 特任教授

・「子供の力を伸ばすほめ方・叱り方・言葉かけ」 実践女子大学 塩川 宏郷 教授

研 修 の 様 子

受講後の、参加した方の声です。

・「思春期の対応について、あらゆる角度から分かりやすく聞かせていただいた。今後も参加したい。」

・「喫緊の課題に、具体的な事例をあげてご講義いただけた。日々の授業に役立つヒントがたくさんあった。」

・「支援にあたる子供の特性について改めて考えさせられた。今後の関わり方の参考にしていきたい。」

子供たちの特性や行動の背景を理解し、よりよい支援に生かしていただくことを期待しております。

第1回千葉県総合教育センター懇談会

令和元年度第1回千葉県総合教育センター懇談会を6月20日(木)に開催しました。

この懇談会は、「本センターの主要事業の目標及びその実現のための具体的な取組について説明し、理解と助言を得ること」を目的として実施しています。

本センターの4つの主要事業である「調査研究事業」「研修・能力開発事業」「学校支援事業」「教育相談事業」について、委員の皆様から貴重な御意見をいただきました。今後のセンター事業運営に生かしてまいります。

令和元年度センター懇談会委員及び、懇談会で出された意見や感想につきましては、センター懇談会概要をご覧ください。

参加された懇談会委員

所長挨拶 説明をする所員の様子

小学校初任者研修(第2回校種別研修)

・「情報教育の推進(ICTの活用と情報モラルの指導・プログラミング教育)」

県総合教育センター 研究指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「様々なICT機器を体験できた。子供たちの興味関心を高めるために、授業で積極的に活用したい。」

・「子供たちの学習環境を整えることが、分かる授業への第一歩だと感じた。」

・「必修化されるプログラミング教育について、具体的なイメージが持てた。」

・「これからを生きる子供たちに、情報を活用したり、モラルを大切にしたりすることは必須だと思った。」

子供たちのICT活用について、学習指導要領でも、学習の基盤となる資質・能力として、言語能力、問題発見・解決能力等と並んで「情報活用能力」を育成することが求められています。本研修で学んだことを、学級経営や授業改善に生かし、子供たちを支援していただくことを期待しております。

教科書展示会を開催 (終了しました)

(令和元年度の展示会は終了しました)

小・中学校で使用される教科書や、特別支援教育で使用される教科書を展示しています。

また、展示室中央には、高等学校用教科書も展示しています。

各学校で使用される教科書を、ぜひお手に取って御覧ください。

展示期間 6月14日(金)から7月2日(火)【土・日曜日休館】

ただし、6月22日(土)は閲覧可能です。

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは,R1教科書展示会の御案内.pdfをご覧ください。

令和2年度使用予定 現行中学校教科書 現行高等学校教科書 現行附則九条図書

小学校教科書

新任研究主任研修

第1回研修では、以下の内容で講話・演習が行われました。

・「すぐに使える校内研修の手法と思考ツールの活用」 県総合教育センター 研究指導主事

・「校内研修と情報教育」 県総合教育センター 研究指導主事

―プレゼンテーションや集計処理等の活用―

―ICTの活用―

・「先輩研究主任から学ぶ」 公立小中学校教員

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「校内研修を活性化させるためにグループで考えを共有したり、他校の取組を聞いたりできてよかった。」

・「思考ツールや研修の手法について校内で使ってみたい。」

・「タブレット端末や表計算ソフト、SQSの活用方法を実際に体験して学ぶことができてよかった。」

・「職員一人一人が校内研修に主体的に取り組めるようにするには、研究主任として何をすべきか学んだ。」

第2回研修(2月4日)では、自校の研究成果のプレゼンテーションが行われます。校内研修・授業研究の中心として自校の課題を明確にし、研修を推進していただくことを期待しております。

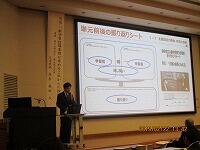

高等学校5年経験者研修

第1回研修では、以下の内容で講話・協議・演習が行われました。

・「教職員としての倫理観の高揚―若手教員のリーダーとして―」 教育振興部教職員課 管理主事

・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた単元計画づくり 教育振興部学習指導課 指導主事

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「5年を過ぎ、教育現場に慣れてきたところで、改めて教員としての責務の重さについて考えられた。」

・「実際の授業モデルを視聴したり、グループで協議をして意見交換したりして、今までぼんやりしていた

イメージが明確になった。」

・「自身の授業力の向上が必要であることを強く感じた。」

・「前任校と現在勤務校の経験をお互いに情報交換することができた。」

本研修を生かし、事業実践・授業改善を通して、実践的指導力を身に付けていくことを期待しております。

新任校長研修開講式・第1回研修

第1回研修では、以下の内容で講義、演習・協議が行われました。

・「新任校長への期待」 県教育委員会 吉野 美砂子 教育次長

・「規範意識とリーダーシップ〔教職員管理〕含ハラスメントの防止及び業務改善」

教育振興部教職員課管理室 主幹兼管理室長

・「カリキュラム・マネジメントの具体化に向けて」ー学校現場の視点でー

亜細亜大学 大久保 俊輝 特任教授

・「生徒指導の推進(いじめ問題を含む)」 教育振興部児童生徒課生徒指導・いじめ対策室 主幹兼室長

・「無戸籍者問題について」 千葉地方法務局戸籍課 課長

開講式 センター所長挨拶 教育次長講話

研 修 の 様 子

受講後の、受講生の声です。

・「校長の言葉の重さを再認識した。講師の『やれることがあったはず』という言葉は重かった。」

・「削ぎ落とすためのカリキュラム・マネジメントに共感した。働き方改革にもつなげたい。」

・「不祥事根絶・あいさつなど、校長がまずやることで、教員に示していきたい。」

本研修を生かし、一層の学校経営推進につなげていただくことを期待しております。

特別支援学級・通級担当新任教員研修(1)

5月16日(木)に特別支援学級・通級担当新任教員研修(1)の開講式及び第1回研修が本センターで実施されました。

対象は、小学校、中学校又は義務教育学校の特別支援学級及び通級指導教室の新任担当教員で、「知的障害、自閉症・情緒障害、LD・ADHD等」の障害のある児童生徒を担当する者で、本年度は284名です。

第1回研修では、以下の内容で講話、演習・協議が行われました。

・「千葉県の特別支援教育ー特別支援学級・通級指導の現状と課題ー」(講話)

教育振興部特別支援教育課 指導主事

・「児童生徒の理解と指導・支援及び個別の指導計画作成」(講話・演習・協議)

各教育事務所指導主事・公立学校教員 等

開講式の様子 講師による講話

会場の様子 演習・協議

受講後の、受講生の声です。

・「個別の指導計画の作成と活用について具体的に学べて充実した研修だった。」

・「この研修で学んだことを生かし、視野を広げ、少しでも自信をもって子供たちを支援したい。」

・「大ホールに集った284名の仲間たちと出会えて、とてもうれしく、気持ちが楽になった。」

初めての特別支援教育担当で不安もあるかと思いますが、仲間とともに多くのことを学び、子供たちの成長につなげていくことを期待しております。

☆ 本センター指導主事より「特別支援学級担当者の専門性向上パッケージ」について説明がありました。

ぜひ、ご活用ください。

令和元年度 初任者研修開講式・合同研修

合同研修では、

・「初任者に期待すること」 滝川 伸輔 県副知事

・「千葉県の教育課題」 県教育委員会 吉野 美砂子 教育次長

・「新たに教員になられた皆さんへ」 県教育委員会 京谷 和幸 教育委員

・「AI時代に求められる教員の役割」 県総合教育センター 秋元 大輔 所長

・「信頼される教職員」 教育振興部教職員課 細川 義浩 主幹兼管理室長

として、講話がありました。

副知事講話 教育次長講話 教育委員講話

講話に対してのお礼の言葉 会場の様子

受講生は皆、真剣な表情で話を聞く姿が見られました。受講後は、「子供たちが、夢や目標に向かい続けられるようサポートできる存在になりたい。」「教員としての自覚を持ち、精いっぱい職務に努めたい。」との声が聞かれました。初心を忘れず、これからの教員人生を歩んでいくことを期待しております。

研究発表会

2月22日(金)に行われた「平成30年度 千葉県総合教育センター・千葉県子どもと親のサポートセンター研究発表会」の様子を紹介します。

【研究発表会の全体テーマ】

「 千葉の子どもたちの未来のために ー社会の変化に対応できる資質・能力の育成をめざしてー」

(受付の様子) (主催者挨拶)

全体講演会 演題「新学習指導要領が求めるこれからの授業」

講師 国立大学法人 横浜国立大学 名誉教授 高木 展郎 氏

高等学校授業ライブラリの紹介

研究I これからの時代に求められる資質・能力を育成するためカリキュラム・マネジメントに関する研究

ー子どもたちの主体的・対話的で深い学びを通してー <カリキュラム開発部 研究開発担当>

(授業ライブラリの紹介) (研究Iの発表)

神澤 光 桂 幸一 渡部悠介 米本英裕

研究II 地域の教育相談力拡充に向けての現状と課題

ー義務教育修了後の地域における教育相談体制の在り方についての一考察ー

<子どもと親のサポートセンター教育相談部>

研究III 児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価の在り方について

<カリキュラム開発部 科学技術教育担当>

(研究IIの発表)勝原圭介 (研究IIIの発表)相川卓治

研究IV 全国学力・学習状況調査について ―千葉の子どもたちの学力向上に向けて―

<学力調査部>

研究V 障害のある児童生徒が自立と社会参加するために必要な資質・能力を育成するためのカリキュラム・

マネジメントに関する研究 ー障害種の異なる特別支援学校の実践からー

<特別支援教育部>

(研究IVの発表)大野孝一 (研究Vの発表)深澤祐子

研究VI 各教科等の特性に応じたプログラミング教育の指導法に関する研究

<カリキュラム開発部 メディア教育担当>

研究VII 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を図るカリキュラムについての研究

<カリキュラム開発部 研究開発担当>

(研究VIの発表) 秋保佳弘 (研究VIIの発表) 黒川健二

(質疑の様子) (会場の様子)

下記より、それぞれの研究発表資料が閲覧できます。

発表資料はこちらから

長期研修生研究・研修発表会及び閉講式

平成30年度の長期研修生研究・研修発表会及び閉講式が3月5日(火)に行われました。

発表会では、全ての研修生が各教科、幼保連携、学級経営、企業等派遣などの研究分野で、10の分科会会場に分かれ、一年間の成果を発表しました。

(発表会の様子)

閉講式では、研修生64名へ修了証書が授与されました。

研修生代表による謝辞では「平成最後の長研生として、長期研修で学んだ成果を子供たちに還元し、千葉県教育の推進役となって活躍します」との力強い誓いの言葉がありました。

今後の御活躍を期待いたします。

(閉講式の様子) (修了証書授与) (所長式辞) (研修生代表謝辞)

高等学校初任者研修(閉講式)

研修では「能動的自立研修」について、「若手教師に期待するもの」、「2年目に向けて」をテーマに講話がありました。

閉講式では、当センター秋元所長から「身近なところから、授業改善をしてほしい」との趣旨の挨拶がありました。研修生代表からは「1年間学んだことを生かし、『すべては子どもたちのために』千葉県の教育発展に全力で取組んでいきます」との力強い誓いの言葉がありました。

1年間の研修お疲れ様でした。

研 修 の 様 子 閉講式の様子

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ