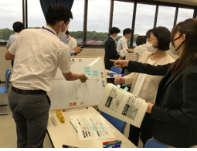

神崎町では、6月1日に「全国学力・学習状況調査について」と「資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントについて」、我孫子市では、6月2日に「校内研究(研修)の進め方について」と「思考ツールとその活用について」の出前中堅教員サポート塾を開催しました。

当日は講話に加え、様々な演習を通して、受講者それぞれの意見交換を行い、実践について振り返るとともに今後の見通しをもつなど、参加者の皆さんは熱心に取り組んでいました。

〇神崎町

日常の業務の中でなかなか研修する機会や時間がないため、新しいことをいろんな角度から学べる充実した時間になりました。分かりやすい資料で、知識の再確認と本校の課題解決の糸口となりました。

カリマネの研修は初めてで難しいイメージがありましたが、その難しいが外れた1時間でした。10年後に子供たちがたくましく生きていけるよう、校内でチームとなり、取り組んでいきたいと思います。

ピラミッドチャートでの話し合いが参考になりました。短時間であれだけ考えを交流できるということが分かったので、毎学期行っている経営反省をあのスタイルでできたらいいなと思いました。

・受講生の声

初めての研究主任ですので、具体的にどう動くかを考える手立てのヒントをもらえました。管理職の先生と相談しながら、先生方の更なる研鑽の支援をしていきたいです。

対話的で協働的な活動の有用性を感じたので、やはり児童の活動も対話的・協働的な形式をとっていきたいとさらに感じました。実践で役立ちそうな内容で有意義な時間でした。

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ