センターだより

出前リーダーサポート塾(旭市)

6月11日(金)、旭市海上公民館を会場に、出前リーダーサポート塾が行われました。旭市内の教務主任20名を対象に、以下の内容で講話・演習が行われました。

・「資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方法について」 総合教育センター所員

受講後の、参加者の声です。

・「具体的な評価方法として「振り返りシート」や「ルーブリック」を授業に生かしていこうと思った。」

・「評価の仕方で悩むところがあったが、子供の見取り方等の大切なポイントが学べて良かった。指導改善にもつなげていきたい。」

・「指導と評価の一体化について、具体的なイメージをもつことができて良かった。」

当センターでは、「児童生徒が自己の変容に気づき、資質・能力を伸ばすための指導方法と評価方法の在り方」として、調査研究を行い、4つの学習資料(コミュニケーションカード、自由記入式観察実験記録用紙、振り返りシート、ルーブリック)についての理論や活用ポイント、活用事例をまとめたリーフレットを作成しました。授業改善の一助として御活用ください。

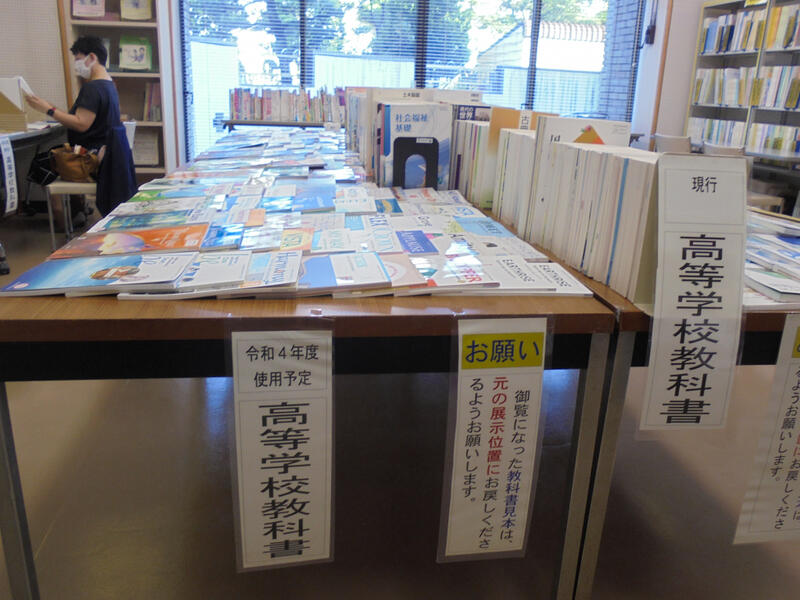

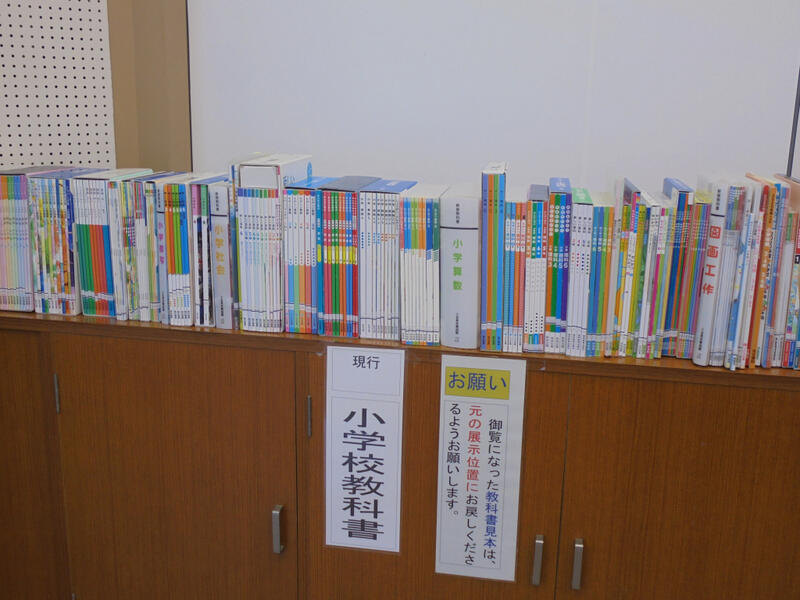

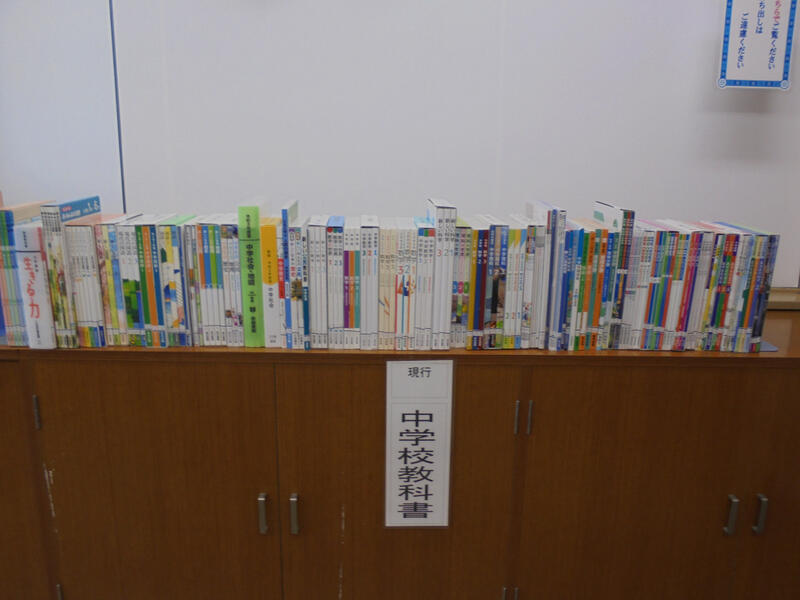

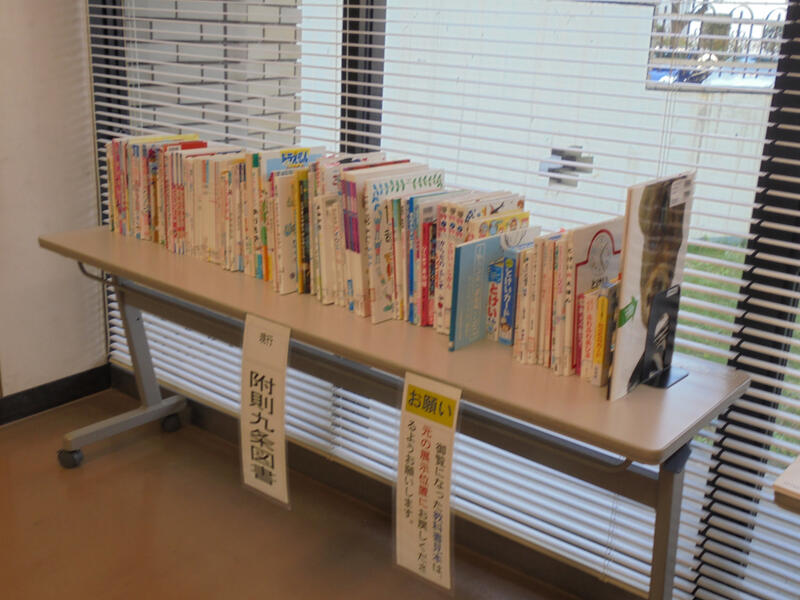

教科書展示会 ※終了しました

特に、展示室中央には、来年度改訂となる新しい高等学校用教科書を展示しています。ぜひ、お手に取って御覧ください。

展示期間 6月11日(金)から6月30日(水)【土・日曜日休館】

展示時間 午前9時から午後4時45分まで

展示会場 県総合教育センター本館1F カリキュラムサポート室

*詳しくは、令和3年度教科書展示会の御案内.pdfをご覧ください。

高等学校教科書 小学校教科書 中学校教科書 附則九条図書

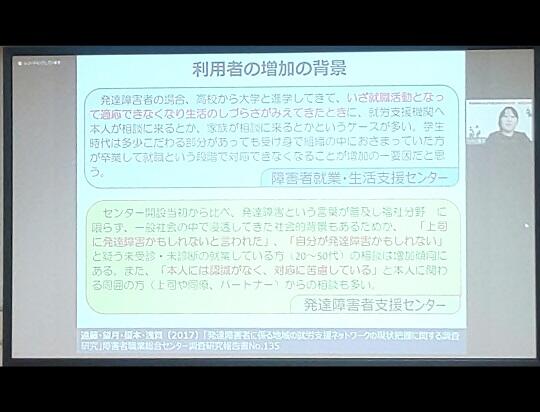

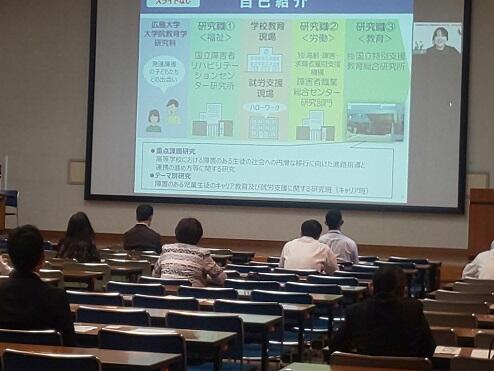

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

・「発達障害のある児童生徒の学校生活、就業生活を考える」(Zoomによるオンライン研修 ※会場での受講も可)

受講後の、受講生の声です。

・「学校生活だけでなく、卒業後のことまで考えた指導、様々な関係機関との連携の必要性を学んだ。」

・「感染症への配慮だけでなく、遠方からの参加、時間の有効活用などの観点からも、オンライン研修のメリットが感じられた。」

発達障害のある児童生徒の就業を見据えた教育について、多角的な視点から考える一助としていただけますと幸いです。

なお、10月30日(土)に「違いを認め合い、多様性を楽しむ地域づくりとは」と題して、特別支援教育講演会を行う予定です。詳細はこちらを御覧ください。

地域・学校等からの要請に応える講師派遣

総合教育センターでは、学校支援事業として、学校運営や学習指導上の様々な課題解決・教職員の能力開発に資するため、学校や教職員等への支援・助言を行っています。

5月20日(木)茂原市立東郷小学校にて、以下のとおり校内研修が行われました。

・「クラウド活用について」 講師:総合教育センターカリキュラム開発部メディア教育担当

校内研修の様子

校内研修後の感想等です。

・「子供たちと一緒に活用して、よりよい学習ができたらいいと思った。」

・「授業や事務仕事で活用できそうな内容ばかりで勉強になった。」

一人一台端末の環境が整い、一層の活用が求められます。当センターの学校支援事業を積極的にご活用ください。

初任者研修開講式・第1回校外研修

開講式・第1回研修では、

・「県知事メッセージ」 熊谷 俊人 県知事

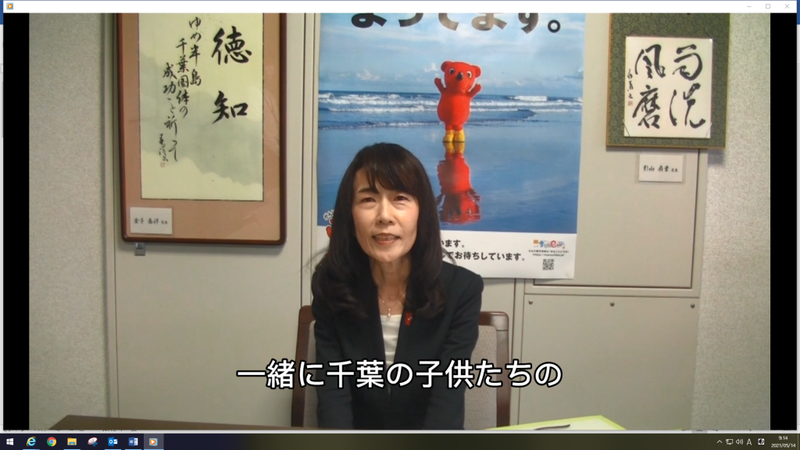

・「教職員としてのスタートに当たって」 県教育委員会 冨塚 昌子 教育長

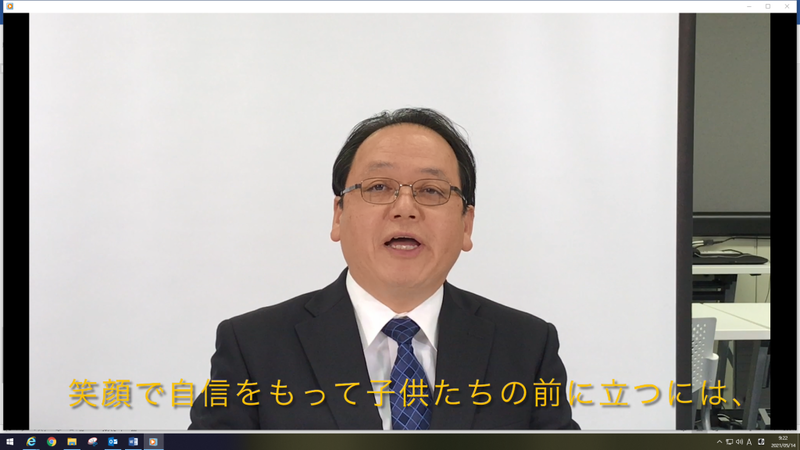

・「初任者に期待すること」 県総合教育センター 酒井 昌史 所長

・「初任者研修の進め方・共通研修について」 県総合教育センター所員

として、講話等が動画等で配信されました。

知事講話 教育長講話 県総合教育センター所長講話

初任者研修の進め方 研修の様子

受講後の、受講生の声です。

・「子供たちのために一生懸命になれる教員を目指したい。」

・「子供たちの良き手本となれるよう、学び続ける教員でありたい。」

初心を忘れず、これからの教員人生を歩んでいくことを期待しております。

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ