ブログ

センターだより

知的障害のある子の生徒指導研修

8月21日に、平成30年度 「知的障害のある子の生徒指導研修ー性に関する指導と生徒指導の在り方ー」を行いました。午前は、「知的障害のある子の心身の発育や発達に応じた性に関する指導の実際」と題し、県立柏特別支援学校養護教諭の高瀬初美先生を講師にお迎えしました。演習では、ワークシートを用い、性教育指導の授業実践につながる内容を学びました。

午後は、県立特別支援学校流山高等学園校長の岡田哲也先生をお迎えし、「知的障害のある子の生徒指導の在り方」をテーマに進めました。前半は、流山高等学園の実践を軸に、課題解決的な対応に加え、予防的な取組やキャリア教育との関連について講話いただきました。

後半は、「今の生徒指導における課題」をテーマにグループ協議を行い、他校の取組みを知るとともに、今後の実践に生かす情報を得る機会となりました。

午後は、県立特別支援学校流山高等学園校長の岡田哲也先生をお迎えし、「知的障害のある子の生徒指導の在り方」をテーマに進めました。前半は、流山高等学園の実践を軸に、課題解決的な対応に加え、予防的な取組やキャリア教育との関連について講話いただきました。

後半は、「今の生徒指導における課題」をテーマにグループ協議を行い、他校の取組みを知るとともに、今後の実践に生かす情報を得る機会となりました。

肢体不自由のある子の指導研修

8月7日に、平成30年度「肢体不自由のある子の指導研修ーAACを活用して外界に働きかける力を高めるー1組」の研修を行いました。

講師には、元特別支援学校の教諭で、現在は「訪問大学 おおきなき」でご活躍されている熊谷修先生をお迎えしました。午前は、先生が作製した様々なスイッチや実際に使っている動画を視聴し、効果的なスイッチの使い方、実際にスイッチを使うときの注意点など学びました。午後は、はんだ付け等を受講生が自身で行い、実際に教材(BDアダプター、フィルムケーススイッチ、棒スイッチ、ひもスイッチ)を製作しました。

最後にスイッチを接続したおもちゃが動くと、会場から歓声が起き、「早速、9月から学校で使いたい」という声も多く聞かれました。終始、和気あいあいと取り組み、実りある研修となりました。

発達障害のある子の指導研修

8月6日に、平成30年度「発達障害のある子の指導研修ー姿勢の保持が苦手・じっとしていられない・不器用さのある子の指導研修ー」を行いました。

当日は公立学校自立活動教諭(専門職)作業療法士を講師としてお招きしました。午前は、「感覚統合の視点から見た困難さの理解」をテーマに、姿勢の崩れやすさや動きのぎこちなさ等について学びました。午後は「運動能力を育てる指導のアイディア」というテーマで、遊びを通して学ぶ自己学習型の学習について、受講者が実際に体験や活動をして理解を深めました。その際に紹介していただいたアイディアは、明日からすぐに教室で使えそうなものばかりでした。

発達障害のある児童生徒の学習上・生活上の困難さについて、感覚統合の観点から専門的な知識を楽しみながら学ぶことができました。

当日は公立学校自立活動教諭(専門職)作業療法士を講師としてお招きしました。午前は、「感覚統合の視点から見た困難さの理解」をテーマに、姿勢の崩れやすさや動きのぎこちなさ等について学びました。午後は「運動能力を育てる指導のアイディア」というテーマで、遊びを通して学ぶ自己学習型の学習について、受講者が実際に体験や活動をして理解を深めました。その際に紹介していただいたアイディアは、明日からすぐに教室で使えそうなものばかりでした。

発達障害のある児童生徒の学習上・生活上の困難さについて、感覚統合の観点から専門的な知識を楽しみながら学ぶことができました。

新任校長研修

9月19日(水)に本年度2回目となる小・中・義務教育・高等学校・特別支援学校の新任校長研修を実施しました。

はじめに、東京国立博物館 銭谷眞美館長から「これからの学校づくりへの期待・チーム学校の具現化」について講話を、その後、「小・中学校」と「高等学校・特別支援学校」に分かれて、前成田市立成田小学校校長の清水登氏と前県立船橋高等学校校長の百瀬明宏氏から「今求められる学校経営 人材育成の取り組み」についての講話がありました。

午後からは、講師を交え「今求められている学校経営上の課題と校長の役割」について、所属校の現状などを踏まえながら班別協議を行いました。

銭谷眞美館長からの講話 清水登氏 百瀬明宏氏 班別協議の様子

はじめに、東京国立博物館 銭谷眞美館長から「これからの学校づくりへの期待・チーム学校の具現化」について講話を、その後、「小・中学校」と「高等学校・特別支援学校」に分かれて、前成田市立成田小学校校長の清水登氏と前県立船橋高等学校校長の百瀬明宏氏から「今求められる学校経営 人材育成の取り組み」についての講話がありました。

午後からは、講師を交え「今求められている学校経営上の課題と校長の役割」について、所属校の現状などを踏まえながら班別協議を行いました。

銭谷眞美館長からの講話 清水登氏 百瀬明宏氏 班別協議の様子

楽しい技術と家庭科のコラボレーション研修

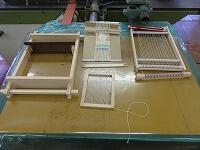

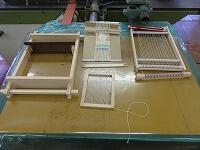

「楽しい技術と家庭科のコラボレーション研修」を8月23日(木)と24日(金)の2日間、本センターで実施しました。

参加者19名は、技術分野と家庭分野をコラボレーションした題材を通して、横断的な学習指導の事例として研修を行いました。

1日目は、「藤糸を用いた布の製作」と「藤蔓を用いた籠の製作」をしました。研修では、藤糸や藤布の歴史についての講話と、藤布の製作や藤蔓を編んだ籠の製作実習を行いました。

2日目は、前日に製作した籠を使い「浴衣バックの作成」をしました。その後の「和服の着付け」では、浴衣の着付けを学びました。

参加者は、完成の喜びを味わい、そして互いに教え合いながら研修を行なうことができました。

1日目の研修の様子

2日目の研修の様子

参加者19名は、技術分野と家庭分野をコラボレーションした題材を通して、横断的な学習指導の事例として研修を行いました。

1日目は、「藤糸を用いた布の製作」と「藤蔓を用いた籠の製作」をしました。研修では、藤糸や藤布の歴史についての講話と、藤布の製作や藤蔓を編んだ籠の製作実習を行いました。

2日目は、前日に製作した籠を使い「浴衣バックの作成」をしました。その後の「和服の着付け」では、浴衣の着付けを学びました。

参加者は、完成の喜びを味わい、そして互いに教え合いながら研修を行なうことができました。

1日目の研修の様子

2日目の研修の様子

特別支援学校初任者研修(校外研修第12回)

8月8日(水)に特別支援学校初任者研修を行いました。

午前は新学習指導要領(特別支援学校編)への改訂の基本的な考え方や子どもたちへの教育実践の根拠について学びました。午後は、明星大学中田客員教授より「これからの特別支援教育の在り方について」学びました。障害者権利条約に基づく特別支援教育は、障害のある子どもを「指導の対象という捉え方から主体性を持つ存在であるという捉え方へのパラダイム・シフトが必要である」という考え方を聞き、視野を広げました。

(新学習指導要領について) (これからの特別支援教育の在り方について)

午前は新学習指導要領(特別支援学校編)への改訂の基本的な考え方や子どもたちへの教育実践の根拠について学びました。午後は、明星大学中田客員教授より「これからの特別支援教育の在り方について」学びました。障害者権利条約に基づく特別支援教育は、障害のある子どもを「指導の対象という捉え方から主体性を持つ存在であるという捉え方へのパラダイム・シフトが必要である」という考え方を聞き、視野を広げました。

(新学習指導要領について) (これからの特別支援教育の在り方について)

特別支援学校初任者研修(校外研修第11回)

8月6日(月)に千葉市と5教育事務所管内の県内6か所に分かれ、特別支援学校を会場として「地域の特別支援教育」について研修しました。各地区で優秀な教育実践をされている特別支援学級や通級指導教室担当者の方を講師に招聘し、指導上の工夫点等について学びました。研修生からは、障害のある子どもとない子どもの「架け橋」となれる教師を目指したいという意見が出されていました。

研修の様子

子どもの変容がわかる指導方法と評価方法の研修I

8月10日(金)に「子どもの変容がわかる指導方法と評価方法の研修I」を行いました。この研修は本年度から新たに始まった研修です。

教職経験1年を経過した小・中・義務教育学校及び高等学校の教員が対象です。

午前中は、首都大学東京客員教授の鳩貝太郎氏から「これからの授業改善に必要な指導方法、評価方法」についての講義とグループ演習を行いました。

午後からは、科学技術振興機構主任アナリストの高城英子氏から「自由記述型観察実験シートを用いた学習活動 ルーブリックによる意欲向上と評価の改善」を主題に講話がありました。その後「実践報告と演習」をテーマに指導助言の先生を交えて協議を行いました。

研修の様子

教職経験1年を経過した小・中・義務教育学校及び高等学校の教員が対象です。

午前中は、首都大学東京客員教授の鳩貝太郎氏から「これからの授業改善に必要な指導方法、評価方法」についての講義とグループ演習を行いました。

午後からは、科学技術振興機構主任アナリストの高城英子氏から「自由記述型観察実験シートを用いた学習活動 ルーブリックによる意欲向上と評価の改善」を主題に講話がありました。その後「実践報告と演習」をテーマに指導助言の先生を交えて協議を行いました。

研修の様子

初任者研修異校種交流

幼稚園等・公立学校及び県立学校等の初任教員514名を対象に、8月2日(木)と3日(金)の両日、本センターで合同研修を行いました。

この研修は、研修者同士の連帯感や信頼感を深めた上で、各校種の指導の在り方を共有しながら、幼児・児童・生徒に対する実践的指導力の向上を高めることを目的としています。

研修では、「教員の在り方 めざす教師像」を共通テーマに、20グループに分かれて討議を行い、KJ法等を活用し全員の考えを分類整理しました。その後、わかりやすい発表になるように、色画用紙や折り紙等を使用し、内容を充実させつつ、グループならではの個性的な制作物を作成しました。

発表では、寸劇を取り入れながら「明日からの我々宣言」を合言葉に発表をしました。

この研修を通して、異校種間の交流が益々進展し、先生方の絆が更に深められることを期待しています。

(8月2日) 討議の様子 発表の様子

(8月3日) 討議の様子 発表の様子

この研修は、研修者同士の連帯感や信頼感を深めた上で、各校種の指導の在り方を共有しながら、幼児・児童・生徒に対する実践的指導力の向上を高めることを目的としています。

研修では、「教員の在り方 めざす教師像」を共通テーマに、20グループに分かれて討議を行い、KJ法等を活用し全員の考えを分類整理しました。その後、わかりやすい発表になるように、色画用紙や折り紙等を使用し、内容を充実させつつ、グループならではの個性的な制作物を作成しました。

発表では、寸劇を取り入れながら「明日からの我々宣言」を合言葉に発表をしました。

この研修を通して、異校種間の交流が益々進展し、先生方の絆が更に深められることを期待しています。

(8月2日) 討議の様子 発表の様子

(8月3日) 討議の様子 発表の様子

特別支援学校初任者研修(校外研修第9回)

特別支援学校初任者研修において「手話等を学びたい」という意見が参加者から寄せられました。そこで7月31日(火)の研修から毎回研修前の時間を使って、千葉聾学校と筑波大附属聴覚特別支援学校の6人が中心となり、手話のできる初任者が手話を身に付けたい初任者にレクチャーする時間を設けました。

手話等のレクチャー打ち合わせの様子 手話等の導入での演習の様子

「私の教育実践1 先輩教師に学ぶ」では、自身のレポートをもとに、発表をし協議を行い、その後先輩教師からアドバイスをいただきました。

先輩教師からの適切なアドバイスは、今後の指導実践に役立つことと思います。

班別協議の様子

手話等のレクチャー打ち合わせの様子 手話等の導入での演習の様子

「私の教育実践1 先輩教師に学ぶ」では、自身のレポートをもとに、発表をし協議を行い、その後先輩教師からアドバイスをいただきました。

先輩教師からの適切なアドバイスは、今後の指導実践に役立つことと思います。

班別協議の様子

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ