センターだより

知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント研修

7月22日(月)、23日(火)に、知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント研修‐学習指導要領を根拠とした実態把握から学習評価、授業改善までの手続き-が行われました。講話等の内容は、以下のとおりです。

・講義「知的障害教育における教育課程及び学習評価からの授業改善」

講師:筑波大学人間系障害科学域 教授 米田 宏樹 氏

・講話「お助けツール」の使い方

講師:県総合教育センター所員

・講話「お助けツール」の活用と授業の実際

講師:県立特別支援学校教諭

・演習「知的障害教育における指導目標と指導内容の設定-「お助けツール」の作成を通して-」の使い方 」

講師:県立特別支援学校教諭

・講話「授業改善アシスト」の使い方

講師:県総合教育センター所員

・講話「授業改善アシスト」の活用と授業の実際

講師:県立特別支援学校教諭

・演習 知的障害教育における学習評価からの授業改善-「授業改善アシスト」の作成を通して-

講師:県立特別支援学校教諭

・講話 知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント-「お助けツール」と「授業改善アシスト」の活用について-

講師:県総合教育センター所員

〈アンケート自由記述より〉(原文ママ)

・「他校の先生方と授業改善ツールについて協議する中で、いろいろな考え方を知ることができ、大変学びになった」

・「実際に操作をすることで、使い方について感じることができて良かった」

・「学習指導要領に基づいて授業を組み立てていくプロセスがよく分かりました。実践例から、具体的な活用方法が分かりました。授業づくりのポイントを周知できたらいいです」

研修で使用した「授業改善アシスト」や「知的障害教育課程のお助けツール-実態把握から学習評価まで-」は、こちらからダウンロードすることができます。ぜひ御活用ください。

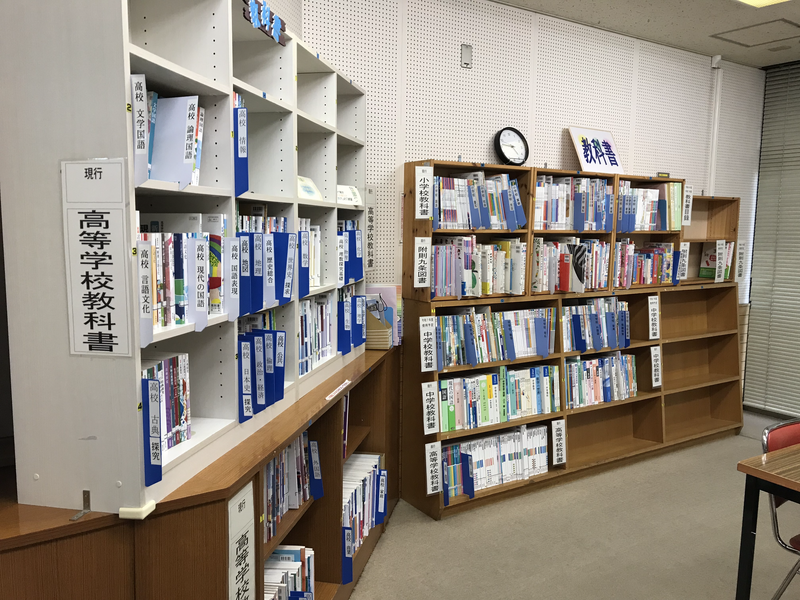

教科書展示について

当センターを会場として、6月14日(金)から7月3日(水)の期間、教科書展示会を実施しましたが、引き続き千葉中央教科書センターとして、現行教科書並びに令和7年度使用予定教科書を閲覧することができます。

場所はセンター本館1階カリキュラムサポート室で、平日の9:00から16:45までの時間、閲覧可能となっています。ぜひご活用ください。

休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾

令和6年6月8日(土)に、教育関係者及び一般の方を対象として、休日開放事業「知りたい・学びたい発達障害」土曜塾が行われました。講演の内容は以下のとおりです。

・講演「発達障害の子どもとインターネットやゲームの世界-子どもたちはインターネットやゲームの世界で

何をしているんだろう?-」

講師:医療法人 仁誠会 大湫病院 児童精神科医 関 正樹 氏

〈アンケート自由記述より〉(原文ママ)

・「ASDやADHDの特性とゲームとの関係性についてのお話は、私にとっては新しい視点であり、新鮮に感じました」

・「インターネットやゲームの世界は発達障害の子どもたちにとって、居場所や大切なつながりの場であることが分かりました」

・「相談しやすい大人になるよう心がけたいと思った」

関先生は、岐阜県東濃地方の地域の児童精神科医として、発達障害や不登校の子どもの診療にあたるとともに、地域における発達障害の啓発活動や保護者の座談会などに出席し、家族支援を行っておられます。発達障害とゲームとの関係や家庭等でどのように対応していくのか、分かりやすくお話しいただきました。

関東地区教育研究所連盟第1回委員会・総会・研究協議会千葉大会が行われました。

5月9日(木)、10日(金)の2日間の日程で関東地区教育研究所連盟第1回委員会・総会・研究協議会が本センターを会場として行われました。

関東地区教育研究所連盟は群馬、栃木、茨城、東京、千葉、神奈川、山梨、新潟、静岡、長野の各県の教育研究所、またはこれに準ずる機関が相互の連携を密にし、教育の振興を図る目的で組織されております。(規約参照)

5年ぶりの集合開催でしたが、特設WEBサイトを活用した運営やchromebookを活用した研究協議などこれまでとは違う運営方法も取り入れて行いました。

また、来賓として

千葉県教育委員会 教育長 冨塚 昌子 様

国立教育政策研究所 所長 瀧本 寛 様

講師として

国立教育政策研究所 総括研究官 福本 徹 様

をお招きしました。

冨塚 教育長 様 瀧本 寛 様

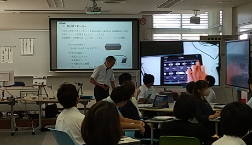

1日目 の 様子

・基調講演 「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の姿」を実現するための取組について

講師 千葉大学 副学長 教育学部教授 貞廣 斎子 様

・教育センター(教育研究所)からの報告

千葉市教育センター 様

「資質・能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントはどうあるべきか」

茨城県教育研修センター 様

「児童生徒の協働的な学びの質を高めるICT活用の在り方」

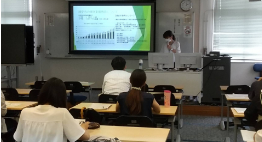

2日目の様子

・研究協議

・閉会行事

次回は11月に相模原市を会場で行います。

特設HP

参加者の声

・他の自治体が実情に応じて様々な取組をしており、その中からたくさんのヒントをいただきました。

本市の課題解決の糸口になり得るかもしれません。

・他の機関と情報交換ができるため、とても充実した時間でした。

Googleスライドを使った話合いもとても良かったです。

・各地区の取組を情報共有でき、大変充実した時間となった。

こういう交流を中心とした協議会が理想であると感じた。協議では、新たな教師の学びの姿を実現させるための

様々な取組が共有された。やはり、研修体系を見直すことが求められていることが分かった。

・各地区から報告された工夫した取組を参考に、今後の本県の研修を見直していきたい。

様々な気づき、共有がされた有意義な会とすることができました。

次回は相模原市を会場に研究発表大会を予定しています。

休日開放事業/教育講演会「発達障害の子とハッピーに暮らすヒント」

・講演「発達障害の子とハッピーに暮らすヒント」

講師の堀内さんは、発達障害のある4人のお子さんを育てられた方です。講演では、悪戦苦闘の子育ての中から生み出された知恵や工夫をたくさんお話しされました。御苦労もあったと思いますが、それを感じさせないパワフル且つユーモア溢れる話しっぷりで、子育ての明るさや幸福感が伝わってくる内容でした。

参加者の声の一部を紹介します(原文ママ)。

・実体験を交えたお話が勉強になりました。教員の思いや願いが子どもに伝わるんだという言葉が印象に残りました。週明けから思いを新たに仕事に取り組めそうです。

・自分の子も発達障害で、先生のお子様方とのエピソードは共感できることだらけでした。特に、「自分で選択させる」「可能性のあることは事前に伝えておくと許容できることが多い」という点は、我が家でも常に意識していることです。お子様方とハッピーに過ごされている先生も自分と同じやり方をされてきたとわかり、嬉しく感じました。

・堀内さんのパワフルな生き方や考え方に感銘を受けました。

今回、Zoomによるオンライン配信も同時に行ったことで、遠方の方も参加することができました。

自立活動研修2

・講義(Zoom)「摂食・嚥下の仕組みと摂食・嚥下機能の発達過程について」

・実技(Zoom)「食事に介助が必要な子の摂食指導」

講師:国立病院機構 千葉東病院 歯科医師長 大塚 義顕 氏

・講話・実技「食事に介助が必要な子の摂食指導について」

講師:県立特別学校教諭 他

研修後の、受講者の声です。(以下、原文ママ)

・「様々な食形態や食具の工夫、食べさせ方などとても分かりやすく教えていただいたので、とても印象に残りました。」

・「今回の研修でご講話いただいた先生方全員が『安全に、楽しく!』というワードを繰り返し仰っていたので、今後摂食指導する際に忘れないよう自分に言い聞かせていきます。」

・「摂食時の支援方法や指導のポイントを学ぶことができ、2学期からすぐにでも活用していきたい。」

実技を交えながら、摂食について具体的な学びを得ることができました。すべての子供たちが「おいしく、楽しく、安全に」食事ができるよう、研修で紹介された介助の方法や食具を是非学校現場で生かしていただきたいと思います。

特別支援教育におけるICTを活用した教材・授業づくり研修

・講話「特別支援教育におけるICT機器の活用―コミュニケーション・学習支援のツールとして―」

講師:教育振興部特別支援教育課 指導主事

・講話・演習「障害のある児童生徒へのICT機器を活用した授業の実際及び教材の体験」

講師:県立特別支援学校教諭 2名

研修後の、受講者の声です。(以下、原文ママ)

・「GIGAスクール構想における各校のタブレットの種類や中に搭載されているアプリの差などがよくわかった。今回,今まで使っていたタブレットは本当に使いにくいことが分かり,今回の研修で使用したタブレットはアプリもたくさんあり,研究や手法がさまざまあることがたいへん勉強になった。」

・「実際にiPadを使用してアプリを使った研修が良かったです。個別課題の指導でどのようにICTを使えるか学びたいと思っていましたが、メモアプリにプリントを読み込んでマークアップでなぞりができることを知り、とても役に立つと思いました。9月から活用したいと思います。ありがとうございました。」

・「小学校で使用しているタブレットでも活用できる教材を教えてもらえたこと。9月から早速使えそうです。アナログ+ICTでよいとわかったこと。安心しました。」

研修では、ICTに関する国や県の施策に関する講話や様々な障害のある児童・生徒に応じたiPadを活用した演習等を行いました。

受講者がこの研修で学んだことを自校での実践に生かし、特別支援教育におけるICTの利活用が促進されることを期待します。

特別支援教育の音楽指導研修―生活を豊かにする授業づくり―

・講義・演習「特別支援教育における音楽指導の在り方」

講師:昭和音楽大学 客員教授 伊藤 啓子 氏

・講話・演習「知的障害のある子の音楽の実践」

講師:県立特別支援学校 主幹教諭

・講話・演習「重度重複のある子の音楽の実践」

講師:県立特別支援学校 教諭

研修後の、受講者の声です。(以下、原文ママ)

・「全部良かったです。全て参考になりました!」

・「すべての研修内容に大変満足しています。午前中から実際に楽器に触れて、体験することができ、あっという間の充実した時間でした。2学期に生かせるアイディアがたくさん詰まった研修で受講できたことに感謝申し上げます。」

・「先生方のお人柄が見える楽しい、そして、明日からの実践につながる研修でした。表情豊かな先生方の表情や言葉の使い回しも学ばせていただきました。」

・「子ども達が音楽を『生涯の友』にできるような活動につながるためのしかけや工夫が素晴らしく、いちいち全てに頷いてしまいました。今まで以上に支援の音楽の可能性を感じました。」

研修した内容を生かして、卒業後の生活を豊かにするための音楽を目指した授業づくりをしていただけると幸いです。

小・中学校等における医療的ケア実践研修

・講話「千葉県の医療的ケアについて」

講師:教育振興部特別支援教育課 指導主事

・講義「医療的ケアのある子を担当する教員に望むこと」

講師:千葉県千葉リハビリテーションセンター 第一小児科部長 石井 光子 氏

・講話「医療的ケアの取組の実際」

・協議「子供たちが充実した学校生活を送るために、大切にしたいこと」

講師:県立特別支援学校教諭

研修後の、受講者の声です。(以下、原文ママ)

・「他の市の取り組みを知れて、在籍する市の取り組みの仕方の改善点などがわかりよかったです。最後の各市各学校の様子も聞けて大変勉強になりました!」

・「医療ケアを必要とする児童生徒が増加傾向にあることは把握しているのですが、個に応じた対応が必要だということが、よく分かりました。そして、徐々に学校も医療知識を学ぶ必要があることも認識できました。最後の協議に、県総セの先生が司会をしてくださり、講師の先生と近い距離でご意見を頂けたのは大変有意義でした。」

・「地区の養護教諭会等の方へ、積極的に研修を開催していただけるよう、働きかけていきたいと思いました。」

県全体の取組や医学的側面から、医療的ケアの実際について確認をし、後半には、グループ協議を行い、悩みの共有や情報交換を行いました。連携を大切に、本研修での学びを、学校現場で生かしていただきたいと思います。

発達障害のある子の指導研修2

・講話・演習「感覚統合の視点から見た困難さの理解」

・講話・演習「運動能力・操作機能を育てる指導のアイデア」

講師:横浜市北部地域療育センター 作業療法士 松本 政悦 氏

研修後の、受講者の声です。(以下、原文ママ)

・「自分の担当の子供の様子を思い浮かべながら、お話を聞いたので、どんな手立てをしていくとよいかを考えることができました。」

・「座学で学び、実技で学んだことで、頭だけで理解してたものを体感することで、より学びが深くなった。」

・「感覚統合の考え方での意識下の機能というお話が大変勉強になりました。担当している児童への理解につながったと思います。」

講師からは、様々な事例を通して感覚統合の視点を学び、午後からは、受講生同士でのグループ演習を行いました。本研修で学んだことを、所属先で生かしていただけると幸いです。

アクセス

アクセス サイトマップ

サイトマップ